Религия

РелигияПравославие в России

Православие в РоссииХристианское богословие

Христианское богословиеХристианские обряды и праздники

Христианские обряды и праздникиКатолицизм

КатолицизмБиблеистика

БиблеистикаБуддизм

БуддизмИслам в России

Ислам в РоссииИудаизм

ИудаизмЭтнические религии

Этнические религииРелигиоведение как наука

Религиоведение как наукаРелигиоведение

РелигиоведениеРелигиове́дение, эмпирическая гуманитарная наука, изучающая многообразие дискурсивных практик, определяющих религию как элемент жизненного мира и символическую систему; специфику, проблематику возникновения и развития религии, закономерности её функционирования, отношения с другими сферами жизни; религиозные традиции прошлого и настоящего как важнейшие структурные составляющие религии, их историю и влияние; многообразие религиозных явлений.

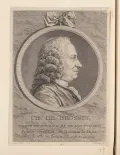

Бросс Шарль де

Бросс Шарль деБросс Шарль де (1709–1777), французский писатель, этнограф, общественный деятель эпохи Просвещения, учёный-энциклопедист, один из основателей исторического подхода к изучению религии. Известен как автор теории фетишизма в религиоведении.

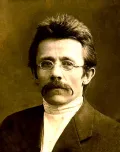

Шюрер Эмиль

Шюрер ЭмильШю́рер Э́миль (1844–1910), немецкий протестантский историк иудаизма и раннего христианства. Преподавал в университетах Лейпцига (1869–1878), Гисена (1878–1890), Киля (1890–1895) и Гёттингена (1895–1910). Наиболее известен как автор многотомной «Истории еврейского народа в эпоху Иисуса Христа», ставшей на долгие годы стандартной историей иудейского народа в период со 2 в. до н. э. по 2 в. н. э. На исторический метод Шюрера оказали влияние К. Ф. фон Вайцзеккер, Г. Ю. Гольцман и либеральная теология А. Ричля.

Индийские религиозно-философские течения

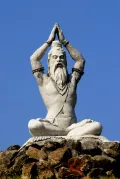

Индийские религиозно-философские теченияАсана

АсанаА́са́на, изначально – поза сидячей медитации в йоге; в хатха-йоге и современной йоге также упражнение для любого типа положения тела, включая лежачее, стоячее, перевёрнутое, скручивание, балансирование. Йога-сутры Патанджали определяют «асану» как «[позицию, которая] устойчива и удобна». Асана является 3-й ступенью восьмеричной системы йоги и наряду с ямой, ниямой и пранаямой формирует т. н. подготовительный этап, после которого можно приступать к более сложным техникам – дхьяне и самадхи.

Шиваизм

ШиваизмШиваи́зм, одно из основных направлений индуизма. Главным объектом почитания является бог Шива. Шиваитские традиции воспринимают Шиву как абсолютного, высшего и милостивого бога (Парамашива, Парамешвара), творца, охранителя и разрушителя мира, носителя высших качеств. Характерный элемент системы образов и культа шиваизма – линга, выражение беспредельной творческой мощи Шивы. Шиваизм широко распространён в современной Индии; главные шиваитские святыни находятся в таких центрах, как Кедарнатх, Варанаси, Чидамбарам.

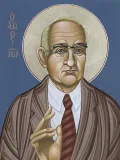

Ошо

ОшоО́шо (1931–1990), неоиндуистский религиозный деятель, гуру, мистик. Происходил из джайнской семьи, получил философское образование. Вёл жизнь духовного целителя и религиозного учителя, обладал ораторским даром и использовал приёмы эпатажа. Создал эклектичное учение, объединяющее элементы восточных и европейских религий. Проповедовал в Индии и США. Выступал за либерализацию сексуальных отношений, вёл терапевтические группы с применением насилия и сексуальных контактов. Был замешан в проституции и наркоторговле. Депортирован из США за биотеррор.