Дагон

Даго́н (Даган; евр. דָּגוֹן, dāgȏn; греч. Δαγών), языческое божество месопотамского и западносемитского пантеонов. В библейских текстах Дагон предстаёт как одно из божеств филистимлян (Суд 16:23; 1 Цар 5:1–7; 1 Пар 10:10; 1 Макк 10:83–84, 11:4; в Септуагинте имя Дагон встречается также вместо имени Нево в Ис 46:1).

Происхождение имени

Этимология имени Дагон точно неизвестна. Существует три основные версии. В христианской патристической и раввинистической экзегезе имя Дагон считается производным от слова dāg – рыба. Согласно этим традициям, божество изображалось как человек с туловищем и хвостом рыбы (Иероним Стридонский, Раши, Давид Кимхи и др.). Ряд исследователей Ветхого Завета согласны с этой версией, среди них – Ю. Велльгаузен, который обратил внимание на расхождение между еврейским текстом (1 Цар 5:4) и его греческой, сирийской и латинской версиями. В библейском тексте говорится: «И встали они поутру на следующий день, и вот, Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова и [обе ноги его и] обе руки его [лежали] отсечённые, каждая особо, на пороге, осталось только туловище Дагона». Велльгаузен заметил, что в отличие от еврейского текста, в других версиях окончание стиха 4 в качестве подлежащего содержит существительное «туловище» (греч. ἡ ῥάχις – остов; лат. truncus и сир. gwšmh – его тело). По мнению библеиста, в еврейском тексте речь шла о том, что от идола осталась только «его рыба» (или «рыбная часть»). Однако большинство исследователей отвергают такую интерпретацию, считая, что традиция сохранила вторичную народную этимологию имени Дагон (Holter. 1989).

Другая версия – имя Дагон происходит от dāgān – зерно (Филон Библский) и, соответственно, он почитался как бог земледелия. Однако, согласно У. Ф. Олбрайту, в данном случае могла иметь место и обратная зависимость: слово, обозначающее зерно, произошло от имени бога (Albright. 1953). Возможно, здесь также имеет место вторичная этимология, возникшая при распространении культа Дагона в западносемитских областях. Сам Олбрайт предложил иную этимологию – от араб. dajj или dajana – «быть облачным», считая Дагона богом грозы или бури. Косвенно на это указывает то, что в Южной Месопотамии Дагон нередко отождествлялся с Энлилем (Schmökel. 1928). Однако еврейскими или западносемитскими памятниками эта этимология не подтверждается. Согласно третьей версии, имя Дагон имеет, вероятно, досемитское происхождение (Healey. 1999).

Почитание

Впервые Дагон (dāgān) упоминается в текстах 3-го тыс. до н. э. из Эблы и среди личных имён в надписях аккадского царя Саргона (Шаррумкена). В Эбле Дагону были посвящены храмы, праздники и даже часть города. Чаще всего Дагона называли Господином (dBE) или Господином Туттуля (dLUGAL-du-du-luki). Свои успехи в покорении земель Западной Месопотамии Саргон и его внук Нарам-Суэн приписывали именно Дагону, которого считали покровителем этой территории и поклонялись ему в Туттуле (в верховьях Евфрата) (Pettinato. 1985).

В старовавилонский период поклонение Дагону зафиксировано в текстах из Мари. Здесь он упоминается как божество амореев. Основными центрами поклонения Дагону в этот период были Терка и Туттуль. Чаще всего Дагон упоминается в связи с пророчествами, которые передавались от особых храмовых служителей-пророков царю. Имя Дагона встречается в текстах и надписях вавилонского царя Хаммурапи, правителя Мари Зимри-Лима, царя Ассирии Шамши-Адада I и др.

Позже культ Дагона приобрёл синкретические формы и получил более широкое распространение. В угаритской мифологии Дагон играл второстепенную роль. Однако, возможно, ему был посвящён один из двух основных храмов Угарита (его имя как принимающего жертвы встречается на двух стелах). Примечательно, что в угаритских текстах Дагон дважды именуется Даганом из Туттуля (dgn ttl) (Wiggins. 1993). Согласно теории Дж. Робертса, Дагон был богом подземного мира или царства мёртвых (Roberts. 1972). Однако прямых подтверждений этому нет.

В Палестине культ Дагона распространяется во 2-й половине 2-го тыс. до н. э. (косвенные признаки, например личные имена dagan-takala и т. п., встречаются в Амарнских письмах). У филистимлян его имя меняется с dāgān на dāgȏn. Вероятно, в большей степени Дагон почитался в прибрежных земледельческих районах как бог зерна или плодородия. Хотя в позднейшей традиции (у Филона Библского) Дагону отводится значительная роль, единственное прямое свидетельство встречается в надписи царя Эшмуназара (5 в. до н. э.), где говорится о «богатых землях Дагона».

В Библии одно из наиболее важных мест, связанных с Дагоном, – это история о принесении захваченного филистимлянами Ковчега Завета в храм Дагона в Азоте (Ашдоде) (1 Цар 5:1–7). Идол Дагона несколько раз оказывался лежащим ниц перед Ковчегом и, наконец, окончательно разрушился. В книге Судей Израилевых (Суд 16:23) рассказывается о том, как вожди филистимлян, схватившие Самсона, собрались, чтобы принести Дагону жертву благодарения – «великую жертву». В книге Иисуса Навина (Нав. 15:41, 19:27) упоминается местность Беф-Дагон в уделах Иуды и Асира, что указывает на существование там посвящённых Дагону храмов. Согласно 1-й книге Паралипоменон (1 Пар 10:10), в одном из таких храмов (вероятно, в Беф-Сане) выставляли отрубленную голову Саула. Однако археологических подтверждений существования культа Дагона в этих местах пока не найдено (возможно, храм Дагона раскопан в 1971–1974 в Тель-Касиле; Mazar. 1980). Аллюзии на культ Дагона содержатся в книге пророка Осии (Ос 7:14, 9:1). Культ Дагона сохранялся и в межзаветный период. В 1-й книге Маккавейской (1 Макк 10:83–84) рассказывается, как первосвященник Ионафан сжёг храм Дагона в Азоте, где скрывался правитель Келесирии Аполлоний.

Мифология

В шумерской мифологии Дагон чаще всего рассматривался как бог земледелия и плодородия, именно он изобрёл плуг. Вместе с тем в шумерском пантеоне он был второстепенным божеством, сопровождающим Энлиля. В одной из традиций его супругой была богиня Шала, в другой – Ишара.

В ассирийских источниках упоминается, что Дагон вместе с богом подземного мира Нергалом и Мишару судят мёртвых. В вавилонских верованиях Дагон держал в вечном рабстве семерых детей бога Энмесарры.

В угаритской мифологии Дагон считается отцом бога Ваала и лунного божества Яриха и вторым по значимости божеством в иерархии богов после Эла. Однако он рассматривается как второстепенная фигура; его роль бога плодородия к середине 2-го тыс. до н. э. постепенно перешла к Ваалу (Black. 1992. P. 56).

В массовой культуре

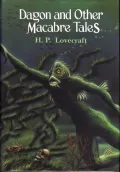

Благодаря американскому писателю Г. Ф. Лавкрафту Дагон проник в массовую культуру. Впервые он упоминается в коротком рассказе «Дагон» (1919), который считается первым произведением цикла «Мифы Ктулху». Рассказ представляет собой записку сошедшего с ума и находящегося в зависимости от морфия моряка, видевшего Дагона. Лавкрафт обращается к той интерпретации божества, которая соотносит его с народной семитской этимологией рыбы. В рассказе прямо упоминается «филистимлянская легенда о Дагоне, боге рыб», которую главному герою поведал знакомый этнолог. Лавкрафт описывает Дагона как громадного и отвратительного монстра, подобного Полифему, с гигантскими чешуйчатыми руками и уродливой головой, издающего не поддающиеся описанию ритмичные звуки.

В повести «Тень над Иннсмутом» (1936) рассказывается о культе Дагона, который исповедуют Глубоководные – раса разумных бессмертных амфибий. Они поклоняются древним богам Отцу Дагону и Матери Гидре, которые живут глубоко в море. Главный герой повести обнаруживает в вымышленном американском портовом городке Иннсмут этот культ, принесённый туда местным купцом с тихоокеанского острова Канаки. В городке действует религиозная организация под названием «Тайный орден Дагона» (Esoteric Order of Dagon). В вымышленном мире Лавкрафта Дагон наряду с Ктулху, Азатотом, Йог-Сототом и другими относится к древним богам – гигантским могущественным существам, ровесникам Вселенной, которые столь противоестественны человеческой природе, что люди просто не способны их воспринимать.

Образ рыбообразного божества, предложенный Лавкрафтом, постепенно стал частью популярной культуры. Культ Дагона и сам монстр показаны в одноимённом фильме «Дагон», экранизации повести «Тень над Иннсмутом» (2001, режиссёр С. Гордон). Орден Дагона появлялся в популярном телесериале «Баффи – истребительница вампиров» (1997–2003). Дагон – один из антагонистов и боссов в видеоиграх «Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth» (2005), «Castlevania: Portrait of Ruin» (2006), 1-й части видеоигровой франшизы «Ведьмак» (2007).