Донская икона Божией Матери

Донска́я ико́на Бо́жией Ма́тери, одна из древнейших сохранившихся чудотворных икон России, выдающееся произведение византийско-русской живописи. Создана в 1390-х гг. как выносной двусторонний образ (размер 86×68 см). На лицевой стороне – изображение Божией Матери с Младенцем, на обороте – «Успение Богородицы». В нижней части иконной доски находится углубление для святых мощей, закрытое воском после реставрации.

История иконы и её почитание

Первоначально икона называлась «Милостивая». Её почитание началось вскоре после создания, о чём свидетельствуют ранние преимущественно уменьшенные списки. Списки иконы хранились у потомков участников Куликовской битвы 1380 г. (например, у представителей рода Волынских). История почитания иконы в 16–18 вв. подробно зафиксирована в летописях и других письменных источниках. Первое упоминание о коломенской иконе Богородицы «Милостивой», получившей эпитет «Донская», встречается в летописях середины – 2-й половины 16 в. (в том числе в 1552). В царствование Ивана IV Васильевича также в писцовой книге Коломенского уезда 1577/1578 г. названы и заложенный великим князем Дмитрием Ивановичем перед Куликовской битвой Успенский собор в Коломне [1379–1382; «церковь соборная Успение Пречистые Богородицы, Донская» // Писцовые книги Московского государства (ПКМГ). Москва, 1872. Ч. 1. Отд. 1. С. 293], и хранившаяся в нём древняя чтимая икона Богоматери (ПКМГ. Москва, 1872. Ч. 1. Отд. 1. С. 294, 300).

Накануне выступления против Казанского ханства (1552) Иван IV молился в Успенском соборе Коломны перед образом «Пречистые, иже на Дону была с преславным великим князем Дмитрием Ивановичем» [Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 29. Москва, 1965. С. 85]. Благодаря победе икона стала почитаться как царская святыня; её перенесли в придворный Благовещенский собор Московского Кремля. В Ливонской войне 1558–1583 гг. Донская икона была главной заступницей и покровительницей православных воинов. Перед выступлением в Полоцкий поход 1562–1563 гг. царь повелел идти из Кремля к церкви Святых Бориса и Глеба на Арбате «с чюдотворным образом пречистые Богородици милостивые, еже бе тот чюдотворный образ Пречистые с прародителем его с великим князем Дмитреем Ивановичем был, егда князь великий Дмитрей победи безбожнаго Мамая на Дону» (ПСРЛ. Т. 13. 2-я половина. Санкт-Петербург, 1906. С. 346). В поход он взял с собой «непобедимую воеводу чюдотворную икону пречистые Богородици, сииречь Донскую, преже того стояла в соборном храме Успения Пречистые на Коломне» (Там же. С. 347). В 1591 г. царь Фёдор Иванович молился перед иконой в Благовещенском соборе Московского Кремля о спасении Москвы от нашествия крымского хана Гази-Гирея II, после чего обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Иову с предложением провести крестный ход вокруг столицы, а затем поместить икону в походной церкви русского войска (ПСРЛ. Т. 14. 1-я половина. Санкт-Петербург, 1910. С. 12). В 1592 г. (менее вероятно, что непосредственно в 1591) в память о чудесном заступничестве Богоматери в Москве на месте походной церкви был основан Донской монастырь (ПСРЛ. Т. 14. 1-я половина. Санкт-Петербург, 1910. С. 15).

В 17 в. Донская икона оставалась особо чтимой святыней, главной заступницей от «неверных». Во время набега крымского хана Ислам-Гирея III на южную границу Русского государства (зимой 1645/1646 были разорены Рыльский и Курский уезды) царь Алексей Михайлович 2(12) января 1646 г. молился перед иконой в Благовещенском соборе, а на следующий день, 3(13) января, участвовал в крестном ходе в Донской монастырь, совершённом из Успенского собора Московского Кремля (Выходы государей… 1844. С. 134; Забелин. 1893. С. 10–11). В 1649–1660-х гг. установлены ежегодные крестные ходы в день празднования иконы 19 августа («Августа в 19 день»). В больших крестных ходах «Донскую» выносили вместе с чудотворной «Владимирской».

В период военных столкновений Русского государства с Османской империей в последней четверти 17 в. (Чигиринские походы русских войск под командованием боярина князя Г. Г. Ромодановского, Крымские походы под командованием боярина князя В. В. Голицына) почитание Донской иконы усилилось. В 1692 г. архимандрит Донского монастыря Антоний написал предисловие к Вкладной книге «Слово известное всем благочестивым христианам» (Отдел рукописей Государственного исторического музея. Дон. 18), в котором, основываясь на сведениях «Повести о честнем житии царя и великаго князя Феодора Ивановича» (ПСРЛ. Т. 14. 1-я половина. Санкт-Петербург, 1910. С. 15), подробно изложил историю чудесного избавления Москвы от нашествия Гази-Гирея II. Он дополнил рассказ о святыне вымышленным эпизодом, актуальным для 17 в., о донских казаках, будто бы пришедших на Куликово поле для помощи православному воинству и принесших в дар Донскую икону Богоматери. В Повести о Донской иконе, почитаемой в Коломне (Отдел рукописей Библиотеки академии наук. 13.2.23. Л. 80–82 об., 2-я половина 17 в.), также сообщается о «донских казаках», подаривших великому князю Дмитрию икону Богородицы, которую после победы он поставил в кремлёвский Благовещенский собор, а для Коломны повелел написать новый образ Донской Богоматери.

В конце 17 – начале 18 вв. было составлено несколько слов и поучений на празднование Донской иконы. Самые известные из них – «Поучение» святителя Димитрия Ростовского и «Слово» митрополита Рязанского и Муромского Стефана (Яворского), написанное по случаю взятия Нарвы русскими войсками в 1704 г. (Российская государственная библиотека. Собрание Н. С. Тихонравова. № 207. Л. 159–177; 18 в.). Появились повести, близкие по содержанию к «Слову» архимандрита Антония. В одной из них (написана на бумаге 19 в.) излагается версия о принесении иконы в Благовещенский собор великим князем владимирским Дмитрием Ивановичем непосредственно «из Дону» (Российский государственный архив древних актов. Ф. 181. Оп. 4. Д. 327. Л. 5). Сказание о Донской иконе в традиционном варианте 17 в. включено в рукописный сборник, составленный сторожем Благовещенского собора Симеоном Моховиковым в 1715–1716 гг., с гравюрой Г. П. Тепчегорского.

Почитание Донской иконы как главной Богородичной святыни царского храма выражалось также в богатейшем украшении её золотым (лицевая сторона) и серебряным (оборот) окладами с драгоценными камнями и многочисленным «прикладом», который из века в век дополнялся; оклады многократно переделывались. Многосоставной оклад 15–17 вв. и створчатый киот с многочисленными изображениями святых, в котором помещалась Донская икона, подробно описаны в Переписной книге Благовещенского собора 1680 г. (Переписная книга… 1873. С. 4–5). На рубеже 17–18 вв. оклад переделан; киот заменён рамой с образами праматерей, поныне находящейся в Благовещенском соборе. Древнее драгоценное убранство иконы было разграблено в 1812 г. гвардейцами Наполеона I.

После раскрытия из-под записей Г. О. Чириковым в 1914–1915 и 1919 гг. икона поступила в Исторический музей; с 1930 г. хранится в Третьяковской галерее.

Иконография, художественный образ

Донская икона Божией Матери представляет собой своеобразный вариант иконографического типа Умиление, с Младенцем Иисусом Христом, сидящим на Её правой руке. Отличительные черты иконографии – согнутые в коленях обнажённые ножки Младенца, поставленные на запястье левой руки Богоматери. Левой рукой Она придерживает спадающие складки одежды Сына. Христос правой рукой двуперстно благословляет, в левой руке, опущенной на колено и прикрытой гиматием, держит синий свиток. Мафорий Богоматери коричневый с золотыми каймой и бахромой, чепец и зарукавья хитона ярко-синие. Охряные хитон и гиматий Младенца покрыты густым золотым ассистом, на левом плече – широкая синяя полоса клава. Нимбы и фон изначально были золотые.

Иконография Донской Богоматери, восходящая к константинопольским образцам, отличается творческой интерпретацией изображений, подобных фресковой иконе «Богоматерь Елеуса» (1316–1321) в параклесионе церкви монастыря Хора (Кахрие-джами) в Константинополе (Underwood. 1967. Vol. 1. Pl. 248–249; Vol. 3. Pl. 249, P. 474, 476, 486, 487).

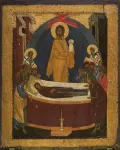

Успение Богоматери. Оборотная сторона иконы «Богоматерь Донская». Конец 14 в. Главная художественно-стилистическая особенность Донской иконы – различное исполнение лицевой и оборотной сторон. Существуют две основные точки зрения (с вариантами) на вопрос о мастере, создавшем икону. Первая поддерживает авторство Феофана Грека, выполнившего оба изображения либо собственноручно, либо с привлечением ученика или помощника для написания «Успения» (И. Э. Грабарь, М. В. Алпатов, И. А. Кочетков, Г. И. Вздорнов, Л. В. Бетин, О. С. Попова). Вторая утверждает создание лицевой и оборотной сторон иконы двумя разными мастерами – новгородскими или московскими, возможными учениками Феофана Грека. Вариант этой точки зрения: лицевая сторона – византийский мастер: Феофан Грек или иной приезжий иконописец, оборотная – новгородский или московский иконописец (В. Н. Лазарев, В. И. Антонова, Э. С. Смирнова, Л. В. Нерсесян и Д. Н. Суховерков). Большинство исследователей вслед за Грабарём отмечали близкое сходство образов Богоматери на Донской иконе и в Деисусе Благовещенского собора Московского Кремля.

Успение Богоматери. Оборотная сторона иконы «Богоматерь Донская». Конец 14 в. Главная художественно-стилистическая особенность Донской иконы – различное исполнение лицевой и оборотной сторон. Существуют две основные точки зрения (с вариантами) на вопрос о мастере, создавшем икону. Первая поддерживает авторство Феофана Грека, выполнившего оба изображения либо собственноручно, либо с привлечением ученика или помощника для написания «Успения» (И. Э. Грабарь, М. В. Алпатов, И. А. Кочетков, Г. И. Вздорнов, Л. В. Бетин, О. С. Попова). Вторая утверждает создание лицевой и оборотной сторон иконы двумя разными мастерами – новгородскими или московскими, возможными учениками Феофана Грека. Вариант этой точки зрения: лицевая сторона – византийский мастер: Феофан Грек или иной приезжий иконописец, оборотная – новгородский или московский иконописец (В. Н. Лазарев, В. И. Антонова, Э. С. Смирнова, Л. В. Нерсесян и Д. Н. Суховерков). Большинство исследователей вслед за Грабарём отмечали близкое сходство образов Богоматери на Донской иконе и в Деисусе Благовещенского собора Московского Кремля.

Обзор исторических источников и литературы показывает, что более правдоподобной является версия об исполнении лицевой и оборотной сторон иконы одним и тем же выдающимся византийским художником, варьировавшим манеру и технико-технологические приёмы в зависимости от поставленных задач и, возможно, от имевшихся образцов. По всей вероятности, оба изображения были написаны мастером центральных икон Деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, предположительно, за неимением исторических свидетельств, отождествляемого с Феофаном Греком. Икона могла быть создана для Успенского собора Коломны по заказу великой княгини владимирской Евдокии Дмитриевны, супруги Дмитрия Ивановича Донского, на молитвенную память о нём и воинах, погибших в битве на Дону в 1380 г. (Щенникова. Творения… 2007. С. 219–223).

Сохранилось несколько уменьшенных и крупноформатных списков Донской иконы. Самый ранний из них, икона-пядница конца 14 в. (Третьяковская галерея) в басменном окладе, с точностью повторяет иконографию и композицию святыни (Гусева. 1984. С. 46–50; Государственная Третьяковская галерея: каталог собрания. 1995. Кат. № 65. С. 151). Находящийся в Донском монастыре почитаемый чудотворным список сделан в 1591–1598 гг. в размер оригинала – «подобие пречюдные иконы пречистые Богородицы Донския» (ПСРЛ. Т. 14. 1-я половина. СПб., 1910. С. 15). Икона 1668 г. письма С. Ф. Ушакова (Третьяковская галерея), с летописью, происходит из Малого собора Донского монастыря (Антонова. Мнёва. 1963. Т. 2. Кат. № 913. С. 413).