Глинка Михаил Иванович

Гли́нка Михаи́л Ива́нович [20.5(1.6).1804, село Новоспасское, Ельнинский уезд, Смоленская губерния, ныне деревня Новоспасское, Ельнинский район, Смоленская область – 3.2.1857, Берлин; перезахоронен в некрополе Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург], российский композитор.

Из рода Глинок. Сын состоятельного дворянина, детские годы провёл в усадьбе на берегу реки Десна, учился играть на скрипке и флейте, с 1815 г. – на фортепиано. Музыкальные впечатления детства связаны с концертами крепостного оркестра, которым владел его дядя. Юные годы Глинки прошли в Санкт-Петербурге. Учился в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте (1818–1822), где его учителями были К. И. Арсеньев, А. И. Галич, А. П. Куницын, а воспитателем – В. К. Кюхельбекер. Брал уроки игры на фортепиано у Дж. Филда и Ш. Майера, учился пению у итальянского певца Беллоли; часто бывал в театре, познакомился с операми Л. Керубини, Э. Мегюля, Ф.-А. Буальдьё, балетными постановками Ш.-Л. Дидло, слышал выступления Е. С. Сандуновой, посетил жившего в Санкт-Петербурге И. Н. Гуммеля. По окончании пансиона совершил поездку на Кавказ. В 1824–1828 гг. помощник секретаря в канцелярии Совета путей сообщения.

В 1820-х гг. Глинка был известен в музыкальных кругах как пианист, певец (тенор), общался с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, А. С. Грибоедовым, А. А. Дельвигом, В. Ф. Одоевским. К этому времени относятся его первые сочинения – камерно-инструментальные, оркестровые, фортепианные, вокальные; в их числе – Соната для фортепиано и альта или скрипки (1828, не окончена, завершена В. В. Борисовским в 1931). Особенно ярко дарование Глинки проявилось в жанре романса («Не искушай» на стихотворение Е. А. Баратынского; «Бедный певец» на стихотворение Жуковского и др.).

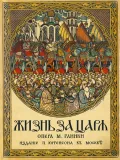

В 1830–1834 гг. Глинка путешествовал по Италии, Австрии, Германии, познакомился с музыкальной жизнью крупнейших европейских центров. В Германии изучал оперы К. М. фон Вебера, Л. Шпора, Л. ван Бетховена. В Италии состоялось его знакомство с В. Беллини, Г. Доницетти, Ф. Мендельсоном, Г. Берлиозом (впоследствии – почитателем таланта Глинки), встречался с соотечественниками – художниками К. П. Брюлловым, Ф. А. Бруни, историком С. П. Шевырёвым (в салоне княгини З. А. Волконской в Риме); вместе с певцом Н. К. Ивановым, сопровождавшим его в поездке, принимал участие в домашних концертах. Под воздействием итальянской оперы и стиля пения бельканто в музыке Глинки появились эмоциональная открытость, романтический пафос (фортепианные вариации на темы итальянских опер, романс «Венецианская ночь» на стихотворение И. И. Козлова; Большой секстет для фортепиано и струнных, Патетическое трио для фортепиано, кларнета и фагота, оба 1832). В 1833–1834 гг. в Берлине занимался гармонией и контрапунктом у известного педагога З. Дена. Создание в 1834 г. Симфонии-увертюры на русскую тему, Симфонии на 2 русские темы (закончена и инструментована по наброскам автора В. Я. Шебалиным), Каприччио на русские темы, романсов на стихотворения А. А. Дельвига и В. А. Жуковского ознаменовало начало нового творческого этапа, когда Глинка осознал своё предназначение «писать по-русски». Клавир оперы «Жизнь за царя» М. И. Глинки. Обложка И. Я. Билибина. 1906.

Иллюстрация предоставлена Ольгой Фраёновой.

Клавир оперы «Жизнь за царя» М. И. Глинки. Обложка И. Я. Билибина. 1906.

Иллюстрация предоставлена Ольгой Фраёновой.

Зрелый период творчества открывает опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»; либретто Г. Ф. Розена, исторический сюжет о подвиге костромского крестьянина и окончании Смутного времени был предложен В. А. Жуковским, написавшим текст эпилога). Первоначально, по свидетельству В. Ф. Одоевского, Глинка задумал ораторию (в драматургии оперы необычайно велика роль хоров). Уникальность оперы «Жизнь за царя» в том, что большая часть стихов приспосабливалась к уже написанной музыке. Премьера оперы 27 ноября (9 декабря) 1836 г. в Большом театре Санкт-Петербурга стала новым этапом в развитии русской музыкальной культуры (дирижировал К. А. Кавос, ранее обращавшийся к этому же сюжету; 2-я редакция с дополнительной сценой на текст Н. В. Кукольника поставлена в 1837). На премьере присутствовали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский. Одобрение единомышленников – например, Одоевского, который отозвался об опере рядом статей в газете «Северная пчела» [Северная Пчела. 1836. 7 декабря (№ 280), 15 декабря (№ 287), 16 декабря (№ 288)], – соседствовало с неприятием «кучерской музыки», проявленным отдельными представителями аристократии; критический отзыв оставил Ф. В. Булгарин [Северная Пчела. 1836. 19 декабря (№ 291), 21 декабря (№ 292)].

Успех «Жизни за царя» определил милость Николая I к её автору: Глинка был признан первым композитором России и в 1837 г. назначен на должность капельмейстера Придворной певческой капеллы (служил до 1839). К этому времени относится первый опыт Глинки в церковной музыке (Херувимская песнь). Для обновления состава певчих в 1838 г. совершил поездку в Малороссию. В этот период Глинка приобрёл известность как вокальный педагог: преподавал в капелле, театральном училище, занимался с певцами, в том числе с С. С. Гулак-Артемовским, позднее с Д. М. Леоновой; его советами пользовались О. А. Петров и А. Я. Петрова-Воробьёва (первые исполнители ролей Сусанина и Вани). Тогда же Глинка написал 2 сборника вокальных «Этюдов» (1830, 1833), «Упражнения для уравнения и усовершенствования голоса» (1836), позднее – «Школу пения» (1856).

Михаил Иванович Глинка. 1842.Около 6 лет Глинка работал над второй оперой – «Руслан и Людмила» (1842, либретто В. Ф. Ширкова, Н. А. Маркевича, Н. В. Кукольника, М. А. Гедеонова и самого Глинки по поэме Пушкина с использованием его подлинных стихов). Дружба с Кукольником способствовала созданию музыки к трагедии «Князь Холмский» (1840, концертное исполнение и постановка 1841, Санкт-Петербург), ряда романсов (в том числе цикла «Прощание с Петербургом», 1840); увлечение Е. Е. Керн вызвало появление «Вальса-фантазии» (первоначально для фортепиано, 1839; оркестровка 1845; последняя редакция 1856) и романса «Я помню чудное мгновенье» (на стихотворение Пушкина, 1840). Премьера «Руслана и Людмилы», состоявшаяся 27 ноября (9 декабря) 1842 г. (Большой театр в Санкт-Петербурге) вызвала бурную полемику в печати; новизна драматургического замысла Глинки, трактовавшего популярный тогда жанр «волшебной» оперы в непривычном эпическом плане, вызвала разногласия даже среди приверженцев Глинки (его упрекали в чрезмерной «учёности» и затянутости действия). В числе почитателей оперы были В. Ф. Одоевский, Г. А. Ларош, В. В. Стасов, Ф. Лист, посетивший Санкт-Петербург в 1842–1843 гг.

Михаил Иванович Глинка. 1842.Около 6 лет Глинка работал над второй оперой – «Руслан и Людмила» (1842, либретто В. Ф. Ширкова, Н. А. Маркевича, Н. В. Кукольника, М. А. Гедеонова и самого Глинки по поэме Пушкина с использованием его подлинных стихов). Дружба с Кукольником способствовала созданию музыки к трагедии «Князь Холмский» (1840, концертное исполнение и постановка 1841, Санкт-Петербург), ряда романсов (в том числе цикла «Прощание с Петербургом», 1840); увлечение Е. Е. Керн вызвало появление «Вальса-фантазии» (первоначально для фортепиано, 1839; оркестровка 1845; последняя редакция 1856) и романса «Я помню чудное мгновенье» (на стихотворение Пушкина, 1840). Премьера «Руслана и Людмилы», состоявшаяся 27 ноября (9 декабря) 1842 г. (Большой театр в Санкт-Петербурге) вызвала бурную полемику в печати; новизна драматургического замысла Глинки, трактовавшего популярный тогда жанр «волшебной» оперы в непривычном эпическом плане, вызвала разногласия даже среди приверженцев Глинки (его упрекали в чрезмерной «учёности» и затянутости действия). В числе почитателей оперы были В. Ф. Одоевский, Г. А. Ларош, В. В. Стасов, Ф. Лист, посетивший Санкт-Петербург в 1842–1843 гг.

В 1844–1847 гг. Глинка предпринял поездку во Францию и Испанию, в 1845 г. в Париже дал авторский концерт. Впечатления от природы и культуры Испании, колорит народных песен и танцев отразились в симфонических увертюрах «Арагонская хота» («Блестящее каприччио на тему Арагонской хоты», 1845) и «Ночь в Мадриде» («Воспоминания о летней ночи в Мадриде», 2-я редакция 1851). Наряду с «Камаринской» (Скерцо на тему русской плясовой песни, 1848) они в наибольшей степени характеризуют симфонический стиль и оркестровое мышление Глинки.

Последние годы он жил попеременно в Новоспасском, Смоленске, Санкт-Петербурге, Варшаве, Париже, Берлине. В Санкт-Петербурге вокруг Глинки группировался кружок почитателей (А. Н. Серов, В. В. и Д. В. Стасовы, В. П. Энгельгардт), состоялось его знакомство с М. А. Балакиревым (будущим главой «Могучей кучки»), возникла дружба с А. С. Даргомыжским. В 1854–1855 гг. Глинка составлял автобиографические «Записки» – ценнейший документ в истории русской культуры, опубликованный в журнале «Русская старина» (1870, т. 1–2); в 1856 г. в журнале «Музыкальный и театральный вестник» (№ 2, 6) были напечатаны его «Заметки об инструментовке» (по записям Серова). В эти же годы возникли замыслы симфонии «Тарас Бульба», оперы «Двумужница» (не осуществлены). Своими размышлениями о судьбах русской духовной музыки Глинка в 1855 г. делился со святителем Игнатием (Брянчаниновым); в 1856 г. написал музыку Великой Ектении и хор «Да исправится молитва моя» (для 3 голосов).

Живя с 1856 г. в Берлине, возобновил занятия с З. Деном, углублённо изучал строгий контрапункт в церковных ладах и полифонию старых мастеров (Дж. П. да Палестрина, Г. Ф. Гендель, И. С. Бах); мысль «связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака» (Глинка. Т. 2Б. 1977. С. 80) побудила Глинку к пристальному изучению древнерусских мелодий знаменного распева, в которых он видел основу русской полифонии. Эти идеи Глинки были впоследствии развиты М. А. Балакиревым, П. И. Чайковским, Н. А. Римским-Корсаковым, С. И. Танеевым, С. В. Рахманиновым, А. Д. Кастальским. Издателем и пропагандистом сочинений Глинки стала его младшая сестра Л. И. Шестакова; по её настоянию прах композитора был перезахоронен в мае 1857 г. в Санкт-Петербурге (однако сохранился и памятник Глинке на лютеранском кладбище в Тегеле, Германия).

В истории русской музыки Глинка, подобно А. С. Пушкину в литературе, положил начало новому историческому периоду: его произведения обусловили мировое значение русской музыкальной культуры; по выражению В. В. Стасова, «оба [Пушкин и Глинка] создали новый русский язык – один в поэзии, другой в музыке». Творчество Глинки глубоко национально: оно выросло на почве русской народной песенности, впитало традиции древнерусского церковно-певческого искусства, в нём по-новому претворились достижения русской композиторской школы 18 – начала 19 вв. Обобщив характерные черты русского народного музыкального творчества, он открыл в своих операх и симфонических произведениях мир народной героики, поэзии и сказки, былинного эпоса. Глинка уделял внимание не только городскому фольклору (как А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, А. Л. Гурилёв и др.), но и старинной крестьянской песне, использовав в сочинениях ритмику и особенности голосоведения народной музыки. В то же время его творчество тесно соприкасалось с западноевропейской музыкальной культурой. Глинка впитал традиции венской классической школы, изучал произведения Г. Ф. Генделя, И. С. Баха, К. В. Глюка, был знаком с достижениями современников-романтиков (Ф. Шопена, Г. Берлиоза, К. М. фон Вебера). Исключительно восприимчивый, он умел глубоко вживаться в образный строй разных национальных культур, с романтической пылкостью передавал образы южной природы, Италии и Испании.

«Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» ознаменовали начало русской оперной классики и её основных направлений: народной музыкальной драмы и оперы-сказки (оперы-былины). Новатор в области музыкальной драматургии, Глинка первым в русской опере открыл метод целостного симфонического развития формы, полностью отказавшись от разговорных диалогов. В образе Сусанина Глинка воплотил лучшие качества русского народного характера, придал ему реалистические жизненные черты, в вокальной партии создал новый тип русского ариозно-распевного речитатива (развитый в дальнейшем М. П. Мусоргским). Единство симфонического развития в опере «Жизнь за царя» выражено в сквозном проведении тем и в конфликтном столкновении образных групп: русской и польской (плавным, широким мелодиям русских тем противопоставлены острые, динамичные ритмы польских танцев). В опере «Руслан и Людмила», переосмыслив содержание иронической поэмы Пушкина, Глинка усилил эпические черты, выдвинул на первый план величавые образы легендарной Киевской Руси (и тем самым проложил путь к образному миру сочинений А. П. Бородина и Н. А. Римского-Корсакова). Метод конфликтного развития в «Руслане и Людмиле» уступает место картинным сопоставлениям вокально-симфонических и балетных сцен. Впервые у Глинки получил яркое воплощение красочный мир Востока (отсюда ведёт начало ориентализм в русской музыке).

В «Камаринской» Глинка раскрыл специфические особенности национального музыкального мышления, синтезировал богатство народной музыки и высокое профессиональное мастерство. Продолжение у русских композиторов-классиков получили традиции «испанских увертюр» (от них – путь к жанровому симфонизму композиторов «Могучей кучки»), «Вальса-фантазии» (его лирические образы родственны балетной музыке и симфоническим вальсам П. И. Чайковского). В вокальной лирике он первым достиг уровня поэзии Пушкина («В крови горит огонь желанья», «Я помню чудное мгновенье»), добился полной гармонии музыки и поэтического текста («Ночной смотр» на стихотворение В. А. Жуковского; «Слышу ли голос твой» на стихотворение М. Ю. Лермонтова; «Не осенний мелкий дождичек» на стихотворение А. А. Дельвига, «Сомнение», «Жаворонок» на стихотворения Н. В. Кукольника, «Скажи, зачем явилась ты» на стихотворение поэта-любителя С. Г. Голицына; всего свыше 80 романсов, песен и арий).

«Патриотическая песнь» Глинки была положена в основу первого гимна РФ (в 1990–2000).