Сера

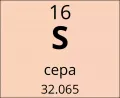

Се́ра (лат. Sulfur), S, химический элемент VI группы короткой формы (16-й группы длинной формы) периодической системы, относится к халькогенам; атомный номер 16, атомная масса 32,065. Природная сера состоит из четырёх изотопов: 32S (наиболее распространён – 95,02 %), 33S, 34S, 36S.

Историческая справка

Сера в самородном состоянии, а также в виде сернистых соединений известна с древнейших времён (упоминается в Библии), использовать начали около 2000 до н. э. (в Египте серу применяли для дезинфекции, беления тканей и др.). Сера входила в состав горючих смесей для военных целей (например, греческого огня), а также использовалась для окуривания (для дезинфекции, при религиозных обрядах). В Китае (8 в.) сера применялась для изготовления пороха и пиротехнических смесей. Средневековые учёные считали серу «принципом горючести» и обязательной составной частью металлических руд. В период арабской алхимии возникла ртутно-серная теория состава металлов, согласно которой сера почиталась «отцом» всех металлов, позднее «принцип горючести» стал основой теории флогистона. Элементарную природу серы установил А. Лавуазье в опытах по её сжиганию (1777).

Русское название «сера» происходит, вероятно, от праславянского sera, означавшего горючие и дурно пахнущие вещества, смолы, физиологические выделения (например, ушная сера), слово связывают с санскритским Sira (светло-жёлтый) – по цвету природной серы. Другое древнерусское название – «жупел» (горючая сера) объединяет признаки горючести и дурного запаха. Латинское sulfur предположительно восходит к индоевропейскому корню swelp – гореть.

Распространённость в природе

Сера – распространённый химический элемент, содержание в земной коре 0,034 % по массе, в воде морей и океанов 0,09 %. Встречается в свободном состоянии (самородная сера) и в виде сульфидных (пирит, антимонит, галенит, киноварь, сфалерит, ковеллин, халькозин, висмутин, халькопирит и др.) и сульфатных (барит, ангидрит, гипс, мирабилит и др.) минералов; см. также Природные сульфиды, Природные сульфаты, Сульфидные руды. Соединения серы присутствуют в углях, сланцах, нефти, природных газах. Сера – биогенный элемент, входит в состав белков, витаминов.

Свойства

Конфигурация внешней электронной оболочки атома серы 3s23р4; наиболее характерные степени окисления –2, +4, +6; энергии последовательной ионизации соответственно 999,6; 2251; 3361; 4564; 7013; 8495 кДж/моль; электроотрицательность по Полингу 2,58; атомный радиус 104 пм; ионные радиусы (пм, в скобках даны координационные числа): S2– 170 (6), S4+ 51 (6), S6+ 26 (4).

Сера – неметалл; существует в нескольких аллотропных модификациях, наиболее устойчивы ромбическая α-S8 (при комнатной температуре лимонно-жёлтые кристаллы, tпл 112,8 °C, плотность 2069 кг/м3, устойчива до 95,39 °C) и моноклинная β-S8 (бледно-жёлтые кристаллы, tпл 119,6 °C, устойчива при 95,39–119,6 °C). Кристаллические структуры α-S и β-S построены из неплоских циклических молекул S8 в виде короны и различаются взаимной ориентацией молекул S8. Сера образует циклические молекулы Sn с разным числом атомов n (цикл S8 предпочтителен, другие циклы менее устойчивы, особенно S5 и S4). Получены метастабильные модификации от красно-оранжевого (S6) до светло-жёлтого (S20) цвета. Известны моноклинная, т. н. перламутровая, γ-S8 (светло-жёлтые игольчатые кристаллы), ромбоэдрическая ε-S6 (красно-оранжевая), а также аморфная и пластическая (резиноподобная) сера, состоящие из длинных, нерегулярно расположенных зигзагообразных цепей Sn. При длительном выдерживании при 20–95 °C все формы серы превращаются в α-S8, при 96–110 °C – переходят в β-S8. Твёрдые и жидкая формы серы диамагнитны; сине-фиолетовая S2, устойчивая при высокой температуре, парамагнитна; α-S8 относят либо к высокоомным полупроводникам, либо к диэлектрикам. Модификации серы характеризуют двумя tпл – «идеальной» (расплав содержит молекулы одного типа) и «естественной» (расплав содержит смесь молекул разного состава).

Образец серы.

Фото: Ekaterina Kriminskaya / legion-media.ruРасплав серы вблизи tпл – подвижная жёлтая жидкость, содержит циклические молекулы S8 и Sn (n=6, 7, 9, 10); выше 120 °C образуются полимерные цепи Sx, при 160 °C содержание Sx максимально. При 187 °C расплав становится вязким, приобретает тёмно-коричневый цвет. Выше 187 °C полимерные цепи разрушаются, расплав теряет вязкость. Газообразная сера при tкип (444,6 °C) содержит молекулы S8, S6, S7, незначительно S2; при 700 °C примерно в равных количествах S2, S6, S8, S7, незначительно S3; выше 730 °C преобладают молекулы S2, выше 1500 °C – одноатомная S.

Образец серы.

Фото: Ekaterina Kriminskaya / legion-media.ruРасплав серы вблизи tпл – подвижная жёлтая жидкость, содержит циклические молекулы S8 и Sn (n=6, 7, 9, 10); выше 120 °C образуются полимерные цепи Sx, при 160 °C содержание Sx максимально. При 187 °C расплав становится вязким, приобретает тёмно-коричневый цвет. Выше 187 °C полимерные цепи разрушаются, расплав теряет вязкость. Газообразная сера при tкип (444,6 °C) содержит молекулы S8, S6, S7, незначительно S2; при 700 °C примерно в равных количествах S2, S6, S8, S7, незначительно S3; выше 730 °C преобладают молекулы S2, выше 1500 °C – одноатомная S.

Сера нерастворима в воде, хорошо растворима в сероуглероде CS2 (29 % при 20 °C). Сера, содержащая полимерные цепи, нерастворима в CS2. Сера химически активна, при нагревании образует соединения почти со всеми элементами. Концентрированная Н2SO4 окисляет расплавленную серу до серы диоксида SO2, концентрированная HNO3 – до серной кислоты H2SO4; при нагревании сера диспропорционирует в растворах щелочей, образуя сульфиты и сульфиды, а затем полисульфиды и тиосульфаты. При 280 °C сера горит в О2, при 360 °C – в воздухе, образуя SO2 (с примесью серы триоксида SO3). С галогенами (кроме I2) образует серы галогениды, с водородом даёт сероводород и сульфаны H2Sx (полисероводороды, x⩾2), с углеродом – сероуглерод CS2, с металлами и неметаллами – сульфиды. Получены нитриды серы: циклические S4N4, S2N2; полимерный (SN)x с металлической проводимостью, низкотемпературный сверхпроводник; S4N2 и др. Известны соединения с катионами S82+, S192+ и др. Циклические анионы Sn2– могут быть лигандами комплексных соединений, таких как K2[Pt(S5)3]. См. также Сераорганические соединения.

Получение

Серу добывают из самородных руд, получают окислением H2S или восстановлением SO2. Для добычи из руд часто используют геотехнологический метод – выплавку серы путём подачи в рудный пласт горячего водяного пара; затем сжатым воздухом расплав поднимают на поверхность. Другие методы включают выплавку из дроблёной руды в камерных печах, возгонку, извлечение из руд сероуглеродом, обработку в автоклавах горячим паром и др. Серу получают из сырой нефти и отходов нефтепереработки, промышленных газов (генераторный, коксовый, газы нефтепереработки) и природных газов, содержащих H2S, путём обработки газов щелочными растворами с последующим окислением. Попутное извлечение серы при переработке сульфидных руд заключается в восстановлении SO2 коксом. Из самородных руд получается природная комовая сера, из H2S и SO2 – гaзовая комовая; природная комовая сера, очищенная перегонкой, – рафинированная сера, сконденсированная из паров выше tпл и разлитая из жидкого состояния в формы – черенковая сера, сконденсированная в твёрдое состояние из паров – «серный цвет». Высокодисперсная сера называется коллоидной. Для очистки серы используют химические методы (обработка концентрированными HNO3 и H2SO4, промывка, сублимация в вакууме); глубокую очистку ведут дистилляцией и ректификацией. Высокочистая сера содержит 10–5–10–6 % примесей. Объём мирового производства серы около 80 млн т/год (2020).

Применение

Около 50 % производимой серы используют для получения H2SO4, около 25 % – сульфитов, 10–15 % – для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур (главным образом винограда и хлопчатника), около 10 % – в резиновой промышленности (вулканизующий агент). Серу применяют в производстве красителей, взрывчатых веществ, искусственных волокон, люминофоров, CS2, сульфидов, в органическом синтезе и др.; сера входит в состав головок спичек, мазей для лечения кожных заболеваний.

Основной источник загрязнения соединениями серы – сжигание угля и нефтепродуктов, металлургического производства; 96 % серы поступает в атмосферу в виде SO2, остальное – сульфаты, H2S, CS2, COS и др. Мелкодисперсная сера раздражает органы дыхания, слизистые оболочки, может вызывать экземы и др. Многие соединения серы токсичны.