Искусство

ИскусствоИскусство России

Искусство РоссииГотика

ГотикаТипология искусства

Типология искусстваДелфтская школа

Делфтская школаЖивописцы России XX века

Живописцы России XX векаИскусство Китая

Искусство КитаяАрхитекторы и градостроители

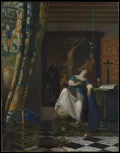

Архитекторы и градостроителиВермеер Ян

Вермеер ЯнАрхитектурные бюро

Архитектурные бюроOMA (архитектурное бюро)

OMA (архитектурное бюро)OMA, нидерландское проектное бюро, занимающееся архитектурой, градостроительством и культурологическим анализом. Основано в Лондоне в 1975 г. (неформальное сотрудничество участников началось в 1972) Р. Колхасом совместно с архитектором Э. Зенгелисом и художниками М. Вризендорп и З. Зенгелис (все трое впоследствии покинули ОМА). С 1978 г. базируется в Роттердаме, на начало 2010-х гг. открыты отделения в Нью-Йорке, Пекине и Гонконге (ныне Сянган); руководители: Р. Колхас, Э. ван Лон, Р. де Грааф, Сигемацу Сёхэй и др. В ОМА в разные годы работали многие видные представители поколения архитекторов-«экспериментаторов» рубежа 20–21 вв.: З. Хадид, Ф. Муссави, К. Кристиансе, К. де Гейтер, В. Маас (сооснователь MVRDV), А. Саэра-Поло, Б. Ингельс и др.

UNStudio

UNStudioUNStudio, нидерландское архитектурное бюро. Основано в 1988 г. Б. ван Беркелем и К. Бос. Специализируется на высокотехнологичной цифровой архитектуре, которой присущи сложные геометрические формы. Разрабатывает проекты устойчивых городов будущего. Среди ключевых работ – вантовый мост Эразма в Роттердаме (1996), первые в г. Доха линии метро (2019), музей Mercedes-Benz в Штутгарте (2006), театр «Агора» в Лелистаде (2007), мастер-план экспериментального района Brainport Smart в Хелмонде (проект, 2018).

«Снёхетта»

«Снёхетта»«Снёхе́тта», норвежское архитектурное бюро. Основано в 1989 г. в Осло Х. Т. Торсеном и К. Дайкерсом. Для его творческого метода характерны совместная работа архитекторов, дизайнеров, социологов и художников, внимание к теме общественных пространств, использование архетипических форм и связь с ландшафтом. Среди ключевых проектов – Александрийская библиотека в Египте (2001), Норвежская опера и балет в Осло (2008), музейный павильон Национального мемориала 11 сентября в Нью-Йорке (2014), реконструкция площади Таймс-сквер в Нью-Йорке (2017).

Историки искусства

Историки искусстваЖилые сооружения

Жилые сооруженияШантийи (замок)

Шантийи (замок)Шантийи́, дворцово-парковый ансамбль в г. Шантийи во Франции, в области Пикардия. Владельцы из родов Монморанси (в 15–17 вв.) и Конде (в 17–19 вв.). Малый (16 в.) и Большой замки (1875–1882) расположены в центре парка (1663–1688, архитектор А. Ленотр; 1817–1819, архитектор В. Дюбуа). С 1898 г. в Шантийи расположен Музей Конде.

Ка-д'Оро

Ка-д'ОроКа-д'О́ро, один из наиболее значительных памятников светской готической архитектуры в Венеции. Расположен на Большом канале. Возведён по заказу купца М. Контарини в 1422–1440 гг. (архитекторы Марко д’Амадио, Дж. Бон и Б. Бон). С 1927 г. музей, носит название «Галерея Дж. Франкетти в Ка-д’Оро».

Отель (особняк)

Отель (особняк)Оте́ль (франц. hôtel, происходит от слова hôte – хозяин, гость, жилец; hôtel particulier – частный особняк), обозначение городского частного дома во Франции. Отели появились в средние века, традиция их строительства продолжилась в 16–19 вв. Как правило, отель рассчитан на одну семью и отличается от дворца меньшим масштабом, а от простого городского дома – наличием двора и ограды (а также часто небольшого сада). Отель с замкнутым двором (курдонёр) в 18 в. стал типичной жилой постройкой французских знатных родов (отель Субиз в Париже, 1705–1709). К 19 в. появилось второе значение слова «отель» – гостиница, быстро распространившееся по всему миру.

Зарубежные художественные музеи

Зарубежные художественные музеиНациональный римский музей

Национальный римский музейНациона́льный ри́мский музе́й, одно из важнейших в Европе собраний античного искусства. Учреждён в 1889 г. в целях собирания и экспонирования римских древностей, открыт в 1890 г. Коллекции музея экспонируются в помещениях Терм Диоклетиана (Музей Терм), Палаццо Массимо-алле-Терме и Палаццо Альтемпс, в крипте Бальба.

Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна в Осло

Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна в ОслоНациона́льный музе́й иску́сства, архитекту́ры и диза́йна в О́сло, крупнейший музей Норвегии. Основан в 2003 г. В собрании музея произведения старых мастеров и современного искусства (в основном произведения норвежских живописцев и скульпторов 19 – начала 20 вв., в том числе собрание работ Э. Мунка, полотна Ю. К. Даля, Х. Сольберга), новейшего европейского и американского искусства, архитектуры (архитектурные чертежи, фотографии, макеты преимущественно 20 в.), дизайна и декоративных искусств: коллекции исторического костюма и текстиля, мебели, изделий из серебра, стекла, керамики, среди которых древнегреческие вазы, собрание костюмов норвежских королей, средневековые норвежские шпалеры, а также объекты норвежского и зарубежного дизайна 20 – начала 21 вв.

Центр Помпиду

Центр ПомпидуЦентр Помпиду́, междисциплинарный музейный, научно-исследовательский, творческий и выставочный центр в Париже. Открыт в 1977 г. (здание в стиле хай-тек, 1972–1977, архитекторы Р. Роджерс, Р. Пьяно). Включает Национальный музей современного искусства (произведения, созданные начиная с 1905; один из крупнейших музеев этого профиля в мире), Публичную библиотеку информации, Институт исследований и координации музыкально-акустических проблем (IRCAM). Филиалы в Меце (2010), Малаге (2015).