Медь

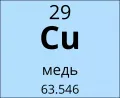

Медь (лат. Cuprum), Cu, химический элемент I группы короткой формы (11-й группы длинной формы) периодической системы; атомный номер 29, атомная масса 63,546 а. е. м.; относится к переходным металлам. В природе два стабильных изотопа: 63Cu (69,17 %) и 65Cu (30,83 %); искусственно получены радиоизотопы с массовыми числами 52–80.

С древности до начала широкого использования железа медь и её сплавы играли важную роль в развитии материальной культуры человечества (медный век, бронзовый век). Раннему знакомству человека с медью способствовало то, что этот металл встречается в природе в свободном состоянии в виде самородков, иногда значительных размеров, которые имеют большее распространение в природе по сравнению с самородками других металлов (в том числе золота). Кроме того, благодаря способности легко восстанавливаться из оксидов и карбонатов, медь была, вероятно, первым металлом, который человек научился восстанавливать из кислородных соединений, содержащихся в рудах. По-видимому, в разных районах мира исторически имели место два пути освоения меди: в одних случаях человек впервые знакомился с самородной медью, в других – получал медь плавкой окисленных руд. Оценки периода начала использования меди сильно различаются: по последним данным, на Ближнем Востоке, на территории Анатолии, в начале 7-го тыс. до н. э. использовалась металлургическая медь. Латинское название меди произошло от названия о. Кипр, где уже в 3 в. до н. э. существовали медные рудники, с которых римляне вывозили руду.

Распространённость в природе

Среднее содержание меди в земной коре 4,7·10–3 % по массе. Подавляющая часть меди (около 80 %) присутствует в земной коре в виде соединений с серой; около 15 % меди находится в виде кислородсодержащих соединений (карбонатов, оксидов, силикатов и т. п.), являющихся продуктами выветривания первичных сульфидных медных руд. Медь образует более 250 минералов; важнейшими промышленными минералами являются халькопирит (медный колчедан) CuFeS2, ковеллин CuS, халькозин (медный блеск) Cu2S, борнит Cu5FeS4, куприт Cu2O, малахит CuCO3·Cu(OH)2, азурит CuCO3·2Cu(OH)2. Содержание меди в морской воде 3·10–7 %, в речной – 1·10–7 %. Ионы меди, переносимые морскими и океаническими водами, сорбируются донными отложениями, содержание меди в которых достигает 5,7·10–3 % по массе.

Медь широко распространена в растительном и животном мире. Среднее содержание меди в живых организмах 2·10–4 % по массе. В таёжных и других ландшафтах влажного климата ионы меди сравнительно легко выщелачиваются из кислых почв и наблюдается дефицит меди, а также связанные с ним болезни растений и животных. В степях и пустынях (с характерными для них слабощелочными почвами) ионы меди малоподвижны; на участках месторождений меди наблюдается её избыток в почвах и растениях, приводящий к болезням домашних животных.

Свойства

Конфигурация внешней электронной оболочки атома меди 3d104s1; в соединениях проявляет степени окисления +1 и +2 (наиболее типична), редко +3; электроотрицательность по Полингу 1,9; энергии ионизации Cu0→Cu+→Cu2+→Cu3+ соответственно равны 745,5, 1957,9 и 3555,0 кДж/моль; атомный радиус 135 пм (эмпирический). Ионные радиусы в пм (в скобках указаны координационные числа): Cu+ 74 (4); 91 (6); Cu2+ 71 (4); 87 (6); Cu3+ 68 (6).

В компактном виде медь – ковкий и пластичный металл розовато-красного цвета с характерным металлическим блеском, при просвечивании в тонких слоях – зеленовато-голубого цвета. Кристаллическая решётка гранецентрированная кубическая; tпл 1084,62 °C; tкип 2567 °C, плотность 8920 кг/м3 (20 °С). Наиболее важные используемые свойства меди: высокая теплопроводность – 400 Вт/(м·К), малое удельное электрическое сопротивление – 1,7·10–8 Ом·м (при 20 °С). Температурный коэффициент линейного расширения 16,5·10–6 К–1. Медь диамагнитна, удельная магнитная восприимчивость –0,086·10–9 м3/кг. Твёрдость по Бринеллю 450–1100 МПа, предел прочности при растяжении около 200 МПа, относительное удлинение 60 %, модуль упругости 110–130 ГПа. Небольшие примеси Bi и Pb вызывают красноломкость меди; S и кислорода – хладноломкость; примеси P, As, Al, Fe уменьшают электрическую проводимость меди; растворённый в меди водород существенно ухудшает её механические свойства.

Образец меди.

Фото: Zelenskaya / ShutterstockМедь химически малоактивна. Компактный металл при температурах ниже 185 °С с сухим воздухом и кислородом не взаимодействует; в присутствии паров воды, CO2 и SO2 на поверхности меди образуется зеленоватый налёт (патина) основных солей – карбонатов CuCO3·Cu(OH)2 и сульфатов CuSO4·3Cu(OH)2. При нагревании меди на воздухе идёт поверхностное окисление: при температуре ниже 375 °С образуется CuO, в интервале 375–1100 °С – двухслойная окалина (в поверхностном слое находится CuO, во внутреннем – Cu2O). В присутствии влаги хлор взаимодействует с медью уже при комнатной температуре, образуя дихлорид CuCl2, хорошо растворимый в воде. Медь взаимодействует с другими галогенами (образуя галогениды CuHal2 и CuHal, где Hal – F, Cl, Br, I), с серой и с селеном, горит в парах серы. С водородом, азотом и углеродом медь не реагирует даже при высоких температурах. Растворимость водорода в твёрдой меди незначительна (0,06 мг в 100 г меди при 400 °С). При пропускании NH3 над раскалённой медью образуется CuN3. При высокой температуре медь подвергается воздействию оксидов азота: NO, N2O (с образованием Cu2O) и NO2 (с образованием CuO). Карбиды Cu2C3 и CuC2 получают действием ацетилена на аммиачные растворы солей меди. С большинством металлов медь образует твёрдые растворы или интерметаллиды. Медь вытесняется из солей более электроотрицательными элементами (в промышленности используют железо) и не растворяется в неокисляющих кислотах. В азотной кислоте медь растворяется, образуя Cu(NO3)2 и оксиды азота, в горячей концентрированной H2SO4 – c образованием CuSO4 и SO2. Соли Cu(I) бесцветны, практически нерастворимы в воде, легко окисляются, склонны к диспропорционированию . Соли Cu(II) хорошо растворяются в воде, в разбавленных кислотах полностью диссоциированы. Гидратированные ионы Cu2+ окрашены в голубой цвет. Соли Cu(I) и Cu(II) с рядом молекул и ионов образуют многочисленные устойчивые комплексные соединения, например (NH4)[CuBr3], K3[Cu(CN)4], K2[CuCl4]. Путём образования комплексных соединений можно перевести в раствор многие нерастворимые соли Cu. Медь входит в состав различных медьорганических соединений.

Образец меди.

Фото: Zelenskaya / ShutterstockМедь химически малоактивна. Компактный металл при температурах ниже 185 °С с сухим воздухом и кислородом не взаимодействует; в присутствии паров воды, CO2 и SO2 на поверхности меди образуется зеленоватый налёт (патина) основных солей – карбонатов CuCO3·Cu(OH)2 и сульфатов CuSO4·3Cu(OH)2. При нагревании меди на воздухе идёт поверхностное окисление: при температуре ниже 375 °С образуется CuO, в интервале 375–1100 °С – двухслойная окалина (в поверхностном слое находится CuO, во внутреннем – Cu2O). В присутствии влаги хлор взаимодействует с медью уже при комнатной температуре, образуя дихлорид CuCl2, хорошо растворимый в воде. Медь взаимодействует с другими галогенами (образуя галогениды CuHal2 и CuHal, где Hal – F, Cl, Br, I), с серой и с селеном, горит в парах серы. С водородом, азотом и углеродом медь не реагирует даже при высоких температурах. Растворимость водорода в твёрдой меди незначительна (0,06 мг в 100 г меди при 400 °С). При пропускании NH3 над раскалённой медью образуется CuN3. При высокой температуре медь подвергается воздействию оксидов азота: NO, N2O (с образованием Cu2O) и NO2 (с образованием CuO). Карбиды Cu2C3 и CuC2 получают действием ацетилена на аммиачные растворы солей меди. С большинством металлов медь образует твёрдые растворы или интерметаллиды. Медь вытесняется из солей более электроотрицательными элементами (в промышленности используют железо) и не растворяется в неокисляющих кислотах. В азотной кислоте медь растворяется, образуя Cu(NO3)2 и оксиды азота, в горячей концентрированной H2SO4 – c образованием CuSO4 и SO2. Соли Cu(I) бесцветны, практически нерастворимы в воде, легко окисляются, склонны к диспропорционированию . Соли Cu(II) хорошо растворяются в воде, в разбавленных кислотах полностью диссоциированы. Гидратированные ионы Cu2+ окрашены в голубой цвет. Соли Cu(I) и Cu(II) с рядом молекул и ионов образуют многочисленные устойчивые комплексные соединения, например (NH4)[CuBr3], K3[Cu(CN)4], K2[CuCl4]. Путём образования комплексных соединений можно перевести в раствор многие нерастворимые соли Cu. Медь входит в состав различных медьорганических соединений.

Биологическая роль

Медь – необходимый для поддержания жизни растений и животных микроэлемент. В биохимических процессах медь участвует в качестве активатора или в составе медьсодержащих белков (например, церулоплазмина) и ферментов (например, цитохромоксидазы). Количество меди в растениях – около 10–4–5·10–2 % (на сухое вещество), зависит от вида растения и содержания меди в почве. Очень богаты медью некоторые беспозвоночные (например, моллюски – 0,15–0,26 % меди; у большинства из них кислород переносится не гемоглобином, а более эффективными в средах с пониженным содержанием кислорода медьсодержащими белками – гемоцианинами). В организме взрослого человека содержится около 100 мг меди (наибольшая концентрация в печени – около 5 мг на 100 г сухой массы). Суточная потребность составляет 3–5 мг. Ионы меди участвуют во многих физиологических процессах – стимулируют кроветворную функцию костного мозга, влияют на обмен углеводов, минеральных веществ. При дефиците меди в организме развивается анемия, нарушается образование костей и соединительной ткани; избыточное накопление меди вызывает нарушения функций печени, дыхательных путей, почечную недостаточность и др.

Все соли меди токсичны; раздражают слизистые оболочки, поражают желудочно-кишечный тракт, вызывают тошноту, рвоту, заболевания печени. При вдыхании пыли меди развивается хроническое отравление.

Получение

Бо́льшую часть металлической меди получают из сульфидных руд, которые, как правило, содержат 0,5–1,2 % меди. Размолотую руду подвергают флотационному обогащению; полученный концентрат содержит до 15 % меди. Основным методом извлечения меди из концентратов является пирометаллургический, в котором после обогащения концентрат подвергают окислительному обжигу при 1400 °С:

;

.

При обжиге удаляют избыточное количество S в форме газов, содержащих 5–8 % SO2 и используемых для производства H2SO4. Обжиг проводят в печах в кипящем слое с применением дутья, обогащённого O2 (24–26 % O2), без затрат углеродистого топлива. Затем обожжённый концентрат подвергают плавке (в печах отражательного типа) на штейн, при этом в расплав для связывания оксида железа добавляют кремнезём:

.

Образующийся шлак – FeSiO3 – всплывает, и его удаляют из печи непрерывно. Оставшийся на дне штейн (сплав Cu2S, FeS и сульфидов других металлов, обогащённый Cu2S) подвергают кислородной плавке в конвертере; при этом оставшийся сульфид железа FeS окисляется до оксида и в результате добавления кремнезёма выводится из процесса в виде FeSiO3. Сульфид меди Cu2S частично окисляется до оксида Cu2O. В конвертере (без дутья) происходит взаимодействие Cu2O и Cu2S, оставшихся в расплаве:

.

Получаемая «черновая» медь содержит 90–95 % основного компонента и подлежит дальнейшей очистке методом огневого рафинирования путём окисления примесей различных металлов. Из получаемой «красной» меди (95–98 % основного компонента) отливают аноды, используемые для электролитического рафинирования меди. В качестве электролита используют водный раствор медного купороса CuSO4; катодом служат тонкие листы из чистой меди. В процессе электролиза высокочистая «электролитическая» медь (99,99 %) осаждается на катодах, примеси собираются в виде анодного шлама, который содержит ценные примеси – металлические Ag, Au, Pt, а также значительные количества халькогенидов меди Cu2S, Cu2Se, Cu2Te, подлежащих промышленной переработке.

Наряду с пирометаллургическим методом получения меди, большое значение имеют гидрометаллургические методы (особенно для бедных окисленных и самородных руд), основанные на избирательном растворении медьсодержащего сырья в разбавленных растворах H2SO4 или NH3 с последующим выделением меди из раствора (электролитическим способом или осаждением железом). Большое значение имеет переработка вторичного сырья, из которого в ряде стран получают более 30 % производимой меди. Мировое производство меди 25,3 млн т/год (2020).

Применение

Использование меди в промышленности связано в первую очередь с её высокими тепло- и электропроводностью, пластичностью. До 50 % меди применяется в электротехнике (изготовление проводов, кабелей, шин, контактов и других токопроводящих частей электрических установок). Все примеси понижают электропроводность меди, поэтому в электротехнике используют металл, содержащий не менее 99,99 % основного компонента. Высокие теплопроводность и антикоррозионные свойства позволяют изготавливать из меди детали теплообменников, криогенных установок, вакуумных аппаратов и др. Более 30 % меди применяют в виде сплавов, важнейшие из которых – бронзы, латуни, мельхиор. В виде фольги медь применяют в радиоэлектронике. Около 10–12 % меди (главным образом в виде солей) используется для приготовления красок, инсектофунгицидов, микроудобрений, катализаторов окислительных процессов, в медицине (антисептические и вяжущие средства), а также в кожевенной и меховой промышленности, в производстве искусственного шёлка. Медь и её сплавы используются для изготовления монет, украшений, утвари, кованых, литых и других художественных изделий.