Якушкин Иван Дмитриевич

Яку́шкин Ива́н Дми́триевич [28.12.1793(8.1.1794), сельцо Жуково Вяземского уезда Смоленской губернии, ныне деревня Жуково Сафоновского района Смоленской области – 11(23).8.1857, Москва], политический и общественный деятель, участник движения декабристов, деятель народного просвещения, публицист, мемуарист, капитан (1818). Дворянин. Дед В. Е. Якушкина. Получил домашнее образование.

Биография

В 1808–1811 гг. учился на словесном отделении Московского университета.

В 1811–1816 гг. служил в лейб-гвардии Семёновском полку. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов российской армии 1813–1814 гг., отличился в Бородинском сражении 1812 г. (награждён знаком отличия ордена Святого Георгия) и Кульмском сражении 1813 г. (награждён орденом Святой Анны 4-й степени и знаком отличия Прусского железного креста). В 1816–1818 гг. служил в 37-м егерском полку. В 1818 г. вышел в отставку. Жил в Москве и в имении Жуково.

Один из организаторов артели офицеров лейб-гвардии Семёновского полка (1815–1816). Один из основателей Союза спасения (1816). Выступал против правил усиленной конспирации, закреплённых в уставе организации П. И. Пестелем. Осенью 1817 г. в связи с появившимися слухами о передаче западных губерний России в состав Царства Польского и немедленном освобождении крестьян (что повлекло бы массовые беспорядки) вызвался совершить покушение на жизнь императора Александра I, что было отвергнуто другими членами организации (т. н. Московский заговор). В знак протеста вышел из состава Союза спасения.

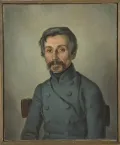

Член Союза благоденствия и его Коренного совета (1819–1821), объединил вокруг себя членов и сторонников тайного общества (М. Н. Муравьёва, П. Х. Граббе и др.) в Смоленской губернии (возможно, основал особую Смоленскую управу Союза). Сторонник отмены крепостного права.  Николай Уткин. Портрет Ивана Якушкина. 1816.Летом 1819 г. составил проект личного освобождения принадлежавших ему крестьян (подробно изложил его условия в полемической записке «Мнение смоленского помещика об освобождении крестьян от крепостной зависимости», 1820). Считал основой крестьянского благосостояния труд и движимую собственность, поэтому выступал за бесплатное наделение крестьян только землёй, находившейся под усадьбой, огородами и выгонами; пахотная же земля должна была остаться в собственности помещика, а крестьяне получили бы право арендовать её. Жизнь крестьян после освобождения, согласно проекту, должна была регулировать община, порядки в которой, по мысли автора, предотвращали социальное расслоение крестьянства. Однако инициатива Якушкина не встретила поддержки ни министра внутренних дел графа В. П. Кочубея (предлагавшего воспользоваться действовавшим указом о вольных хлебопашцах 1803), ни самих крестьян, отказавшихся от безземельного освобождения («батюшка, оставайся всё по-старому; мы ваши, а земля наша») (Якушкин. 1993. С. 99). В сельце Жуково и окрестных деревнях открыл школы для крестьянских детей по методу взаимного обучения. В 1820–1821 гг. вместе с другими членами Союза благоденствия (П. Х. Граббе, М. Н. Муравьёвым, М. А. Фонвизиным и И. А. Фонвизиным) организовал помощь крестьянам Смоленской губернии в связи с неурожаем и голодом.

Николай Уткин. Портрет Ивана Якушкина. 1816.Летом 1819 г. составил проект личного освобождения принадлежавших ему крестьян (подробно изложил его условия в полемической записке «Мнение смоленского помещика об освобождении крестьян от крепостной зависимости», 1820). Считал основой крестьянского благосостояния труд и движимую собственность, поэтому выступал за бесплатное наделение крестьян только землёй, находившейся под усадьбой, огородами и выгонами; пахотная же земля должна была остаться в собственности помещика, а крестьяне получили бы право арендовать её. Жизнь крестьян после освобождения, согласно проекту, должна была регулировать община, порядки в которой, по мысли автора, предотвращали социальное расслоение крестьянства. Однако инициатива Якушкина не встретила поддержки ни министра внутренних дел графа В. П. Кочубея (предлагавшего воспользоваться действовавшим указом о вольных хлебопашцах 1803), ни самих крестьян, отказавшихся от безземельного освобождения («батюшка, оставайся всё по-старому; мы ваши, а земля наша») (Якушкин. 1993. С. 99). В сельце Жуково и окрестных деревнях открыл школы для крестьянских детей по методу взаимного обучения. В 1820–1821 гг. вместе с другими членами Союза благоденствия (П. Х. Граббе, М. Н. Муравьёвым, М. А. Фонвизиным и И. А. Фонвизиным) организовал помощь крестьянам Смоленской губернии в связи с неурожаем и голодом.

Один из организаторов Московского съезда 1821 г. и основателей нового тайного общества (достоверно известно о его существовании до 1822–1823), возглавил его Смоленское отделение. В том же году принял в состав своего отделения П. Я. Чаадаева и отставного генерал-майора П. П. Пассека.

В 1822–1823 гг. отошёл от активного участия в декабристских организациях, разочаровавшись в их деятельности из-за неспособности членов добиться реализации поставленных целей. В начале 1820-х гг. разрабатывал проект освобождения крестьян с землёй за выкуп. В Жуково и во время приездов в Москву встречался со своими единомышленниками из числа участников тайных обществ. В 1823 г. отверг предложение приехавшего в Москву М. П. Бестужева-Рюмина о совместных действиях с членами Южного общества по совершению государственного переворота. В ситуации междуцарствия 1825 г. выступил одним из инициаторов подготовки военного переворота в Москве, пытался привлечь к его организации генерал-майора М. Ф. Орлова, обсуждал с ним возможность организации восстания в войсках, расквартированных в Москве.

Арестован в Москве 9(21) января 1826 г., доставлен в Санкт-Петербург и 14(26) января заключён в Петропавловскую крепость. Во время следствия вёл себя сдержанно, стараясь сообщить как можно меньше информации о деятельности тайных декабристских обществ и их участниках.

Осуждён Верховным уголовным судом 1826 г. по 1-му разряду и приговорён к смертной казни, по конфирмации приговора 10(22) июля 1826 г. заменённой 20 годами каторжных работ [22 августа (3 сентября) срок каторги был сокращён до 15 лет, 8(20) ноября 1832 – до 10 лет], лишён чинов, наград и дворянства.

В 1826–1827 гг. находился в заключении в Роченсальмской крепости (ныне г. Котка, Финляндия), в 1827–1830 гг. – в Читинском остроге (ныне г. Чита), в 1830–1835 гг. – в Петровском Заводе (ныне г. Петровск-Забайкальский) в Иркутской губернии. В 1836–1856 гг. находился на поселении в г. Ялуторовске. Основал начальные училища для мальчиков (1842) и девочек (1846) по методу взаимного обучения; к их содержанию привлёк представителей местного духовенства, купечества и мещанства, преподавание в них велось по разработанным Якушкиным программам и учебным пособиям.

По амнистии 26 августа (7 сентября) 1856 г. восстановлен в правах потомственного дворянства без права жительства в столицах. В 1856–1857 гг. проживал в Москве с личного разрешения генерал-губернатора графа А. А. Закревского; в марте 1857 г. по требованию правительства был вынужден поселиться в имении Новинки Тверского уезда Тверской губернии (ныне не существует), принадлежавшем бывшему сослуживцу Якушкина по лейб-гвардии Семёновскому полку – управляющему Московской удельной конторой Н. Н. Толстому. В мае 1857 г. декабрист получил разрешение приезжать в Москву на время; с июня проживал там, прибыв для лечения.

Мемуарное, публицистическое, научное и эпистолярное наследие

В 1812 г. вёл походный дневник (сохранились фрагменты, опубликованы в 1954, 1960 и 1993), представляющий интерес для характеристики личности и мировоззрения Якушкина в молодости.

Автор «Записок» (1855–1857) – ценного источника по истории движения декабристов [впервые частично опубликованы А. И. Герценом в «Полярной звезде» (1862, книга 7, выпуск 1); первая полная публикация – 1905; первая публикация по архивному оригиналу – 1993]. Воспоминания Якушкина охватывают период с 1814 (дата возвращения автора из Заграничных походов российской армии 1813–1814) до 1836 г. (время его выхода на поселение). В мемуарах подробно рассказывается о причинах зарождения движения декабристов, деятельности ряда тайных обществ – Союза спасения, Военного общества, Союза благоденствия, попытке освобождения мемуаристом крестьян в 1819–1820 гг., совещаниях об организации военного переворота в Москве в декабре 1825 г., следствии и суде над декабристами, их жизни на каторге и поселении; содержится портретная галерея ряда участников движения (А. Н. Муравьёва, М. А. Фонвизина, П. Х. Граббе, П. И. Пестеля и др.).

В 1850-е гг. создал ряд мемуарных текстов, посвящённых судьбе декабристов и лиц из их ближайшего окружения (А. Г. Муравьёвой, К. П. Ивашевой, П. Я. Чаадаеву).

В 1856 г. на основе воспоминаний Е. П. Оболенского и И. И. Пущина составил очерк-хронику «Четырнадцатое декабря» (опубликован А. И. Герценом в 1863, первая публикация по архивному оригиналу – 1951), в котором подробно описал ход восстания на Сенатской площади 1825 г., подчёркивая его недостаточную подготовленность и во многом стихийный характер.

В 1814 г. составил план обширной «статьи» об истории Французской революции 18 в. и Наполеоновских войн (Из ранних писаний И. Д. Якушкина. 1954. С. 561–563), замысел остался нереализованным.

В связи с активной просветительской и педагогической деятельностью в Сибири составил несколько учебных пособий и записок [не изданы; хранятся в фонде Якушкиных (фонд 279) в Государственном архиве Российской Федерации]. В неопубликованной «Записке о применении метода взаимного обучения в уездных училищах» (1840-е гг.) подчёркивал: «Прямая и великая цель умственного образования состоит в том, чтобы осмыслить человека, развернуть в нем способность мышления... Грамотность и вообще школьная учеба… – вот способ для достижения этой цели» (Порох. 1993. С. 57).

На каторге и в ссылке занимался философией, естествознанием и биологией. Изготовил ряд географических карт, которые впоследствии использовал в процессе преподавания в организованных им школах. Написал философский трактат «Что такое человек?» (1830-е гг.; опубликован в 1949), в котором рассматривал с материалистической точки зрения место человека в живой природе, проблемы человеческого сознания и познавательной деятельности, развивая и критически перерабатывая идеи Р. Декарта, Г. В. Лейбница, Д. Локка и И. Канта. Пришёл к выводу, что человеческое общество возникло вследствие слабой приспособленности людей к окружающему миру и необходимости для них объединить усилия, чтобы выжить, полагал, что человека от других живых существ отличает «сила мышления», в особенности отмечал его способности к познанию окружающего мира и самого себя.

Оставил значительное эпистолярное наследие (наиболее полная публикация – в 1951). Среди адресатов: П. Я. Чаадаев, князь С. П. Трубецкой, И. И. Пущин, М. И. Муравьёв-Апостол, тёща Якушкина Н. Н. Шереметева и др. Письма представляют ценность при характеристике эволюции мировоззрения и общественно-политических взглядов Якушкина, его реакции на важнейшие политические события эпохи (Греческая национально-освободительная революция 1821–1829, революция 1848 во Франции, Крымская война 1853–1856 и др.), педагогической деятельности, повседневной жизни и круге чтения декабристов в годы жизни на поселении в Сибири и т. д.

Жена (с 1822) – Анастасия Васильевна, урождённая Шереметева [1(13).9.1807 – 20.2(4.3).1846]. В 1827 г. Якушкин запретил ей следовать за собой в Сибирь до завершения воспитания сыновей; впоследствии не получила разрешения на приезд к мужу от властей.

Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Известен сын Якушкина – Евгений Иванович Якушкин [20.1(1.2).1826–27.4(10.5).1905], правовед, этнограф, литератор, общественный деятель. Сыграл большую роль в сохранении и публикации мемуарного (инициировал создание ряда воспоминаний) и документального наследия декабристов.