Памир

Пами́р, Памирское нагорье [возможно, от др.-иран. Па-и-михр, новоперс. پای مهر – подножие Митры, бога Солнца, или Бам-иар (Пам-ир) – крыша мира], горная страна в Центральной Азии. Расположена на юго-востоке Памиро-Алая, преимущественно на территории Таджикистана (в Горно-Бадахшанской автономной области), а также в Киргизии, Афганистане и Китае.  Памир (зарубежная Азия). Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.Вопрос о природных границах дискуссионен. Обычно под Памиром понимают природную территорию, ограниченную на севере Алайской долиной, на востоке – Сарыкольским хребтом, на юге – озером Зоркуль, долиной реки Памир и верховьем реки Пяндж, на западе – меридиональным отрезком долины реки Пяндж; на северо-западе к Памиру относят восточные части хребтов Петра Первого и Дарвазского. Некоторые российские исследователи (К. В. Станюкович, Э. М. Мурзаев и др.) относят к Памиру только восточную часть указанной территории, другие (Н. А. Гвоздецкий, Р. Д. Забиров и др.) включают прилегающий с востока Кашгарский хребет; О. Е. Агаханянц рассматривает ещё южный склон Гиндукуша и восточный склон хребта Лаль на западе. Протяжённость Памира с севера на юг около 280 км, с запада на восток – приблизительно 420 км; общая площадь 90 тыс. км2. Высшая точка Памира – расположенная в Китае гора Конгур (7719 м); высшая точка Памира на территории постсоветского пространства – пик Коммунизма, высота до 7495 м (в Таджикистане с 1999 называется Исмоил-Сомони).

Памир (зарубежная Азия). Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.Вопрос о природных границах дискуссионен. Обычно под Памиром понимают природную территорию, ограниченную на севере Алайской долиной, на востоке – Сарыкольским хребтом, на юге – озером Зоркуль, долиной реки Памир и верховьем реки Пяндж, на западе – меридиональным отрезком долины реки Пяндж; на северо-западе к Памиру относят восточные части хребтов Петра Первого и Дарвазского. Некоторые российские исследователи (К. В. Станюкович, Э. М. Мурзаев и др.) относят к Памиру только восточную часть указанной территории, другие (Н. А. Гвоздецкий, Р. Д. Забиров и др.) включают прилегающий с востока Кашгарский хребет; О. Е. Агаханянц рассматривает ещё южный склон Гиндукуша и восточный склон хребта Лаль на западе. Протяжённость Памира с севера на юг около 280 км, с запада на восток – приблизительно 420 км; общая площадь 90 тыс. км2. Высшая точка Памира – расположенная в Китае гора Конгур (7719 м); высшая точка Памира на территории постсоветского пространства – пик Коммунизма, высота до 7495 м (в Таджикистане с 1999 называется Исмоил-Сомони). Гора Конгур – высшая точка Памира (Китай).Через Памир проходит Восточно-Памирский тракт (Ош – Хорог), связывающий Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана с Киргизией, и Большой Памирский тракт (Хорог – Душанбе) – со столицей Таджикистана. Построена дорога через перевал Кульма в Китай.

Гора Конгур – высшая точка Памира (Китай).Через Памир проходит Восточно-Памирский тракт (Ош – Хорог), связывающий Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана с Киргизией, и Большой Памирский тракт (Хорог – Душанбе) – со столицей Таджикистана. Построена дорога через перевал Кульма в Китай.

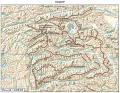

В древности через Памир проходил Великий шёлковый путь, связывавший Китай, Индию и Туркестан. Орографическая карта Памира.

Орографическая карта Памира.

Рельеф

Для Памира характерно сочетание горных хребтов субширотного и меридионального направлений, общая их приподнятость и большая расчленённость на окраинах. Субширотные хребты совпадают с крупными складчатыми структурами (антиклинориями), меридиональные – обусловлены наложением на эти основные простирания поперечных поднятий.

Памир традиционно делят на две отличающиеся по рельефу части – Западный Памир и Восточный Памир. Ряд российских исследователей (К. К. Марков, О. Е. Агаханянц и др.) Восточный Памир называют Центральным Памиром, узко понимая под Восточным Памиром лишь хребты в пределах Китая с вершинами Конгур и Музтагата (7546 м). Условно границу между областями распространения рельефа восточно- и западнопамирского типа проводят от гребня хребта Зулумарт по линии, соединяющей его с перевалами Карабулак и Пшарт, западными оконечностями озёр Сарезское и Яшилькуль и средним течением реки Памир. Рельеф восточнопамирского типа переходит в западнопамирский постепенно. Гора Музтагата, Восточный Памир (Китай).На Восточном (Центральном) Памире преобладает древний рельеф среднегорного типа, основание которого поднято новейшими тектоническими движениями. На северо-востоке по-разному ориентированные хребты (Зулумарт и др.) осложнены многочисленными отрогами. Южнее протягиваются хребты Музкол, Северный Танымас, Северо-Аличурский и Южно-Аличурский, Ваханский, на востоке – меридиональный Сарыкольский хребет. Горные хребты и массивы преимущественно мягких округлых очертаний, только на самых высоких гребнях (Музкол и др.) – резкие горно-ледниковые формы. При абсолютных высотах 4000–6000 м относительная высота хребтов обычно не превышает 1000–1500 м. Хребты разделены обширными долинами и бессточными котловинами, расположенными на высотах 3500–4500 м, с плоскими днищами, выполненными аллювиальными, пролювиальными и ледниковыми отложениями, нередко с озёрами. Встречаются известняковые останцы.

Гора Музтагата, Восточный Памир (Китай).На Восточном (Центральном) Памире преобладает древний рельеф среднегорного типа, основание которого поднято новейшими тектоническими движениями. На северо-востоке по-разному ориентированные хребты (Зулумарт и др.) осложнены многочисленными отрогами. Южнее протягиваются хребты Музкол, Северный Танымас, Северо-Аличурский и Южно-Аличурский, Ваханский, на востоке – меридиональный Сарыкольский хребет. Горные хребты и массивы преимущественно мягких округлых очертаний, только на самых высоких гребнях (Музкол и др.) – резкие горно-ледниковые формы. При абсолютных высотах 4000–6000 м относительная высота хребтов обычно не превышает 1000–1500 м. Хребты разделены обширными долинами и бессточными котловинами, расположенными на высотах 3500–4500 м, с плоскими днищами, выполненными аллювиальными, пролювиальными и ледниковыми отложениями, нередко с озёрами. Встречаются известняковые останцы.

Рельеф Западного Памира резко отличается системой высокогорных хребтов, разделённых глубокими долинами-ущельями [реки Обихингоу (Хингоб), Бартанг, Гунт (Аличур) и др.]. Хребты преимущественно юго-западного и широтного простирания: на севере – восточные отрезки хребтов Петра Первого, Дарвазского и Ванчский хребет, смыкающиеся на востоке с хребтом Академии Наук. Южнее протягиваются хребты Язгулемский, Рушанский, Шугнанский и Шахдаринский, состоящий собственно из субширотного Шахдаринского хребта и меридионального Ишкашимского хребта. Относительная высота хребтов над днищами долин от 2000 до 3500 м. Преобладает резко расчленённый высокогорный рельеф со скалами и осыпями, с узкими, альпийского типа крутосклонными хребтами, покрытыми снежниками и ледниками, чередующимися с глубокими ущельями многоводных и бурных рек. Местами сохранились небольшие плоские или слабоволнистые поверхности на высоте около 4000–4600 м (Памирское фирновое плато). Широко распространены ледниковые формы рельефа (троговые долины, устьевые ступени, кары, карлинги и др.). Рыхлые отложения в виде конусов выноса, скоплений морен, флювиогляциальных и аллювиальных террас распространены лишь местами. Конусы выноса и террасы – почти единственные удобные места для поселения и хозяйственной деятельности человека. Долина реки Бартанг, Западный Памир (Таджикистан).Частые стихийные бедствия (землетрясения, камнепады, снежные лавины, осыпи, оползни, внезапные подвижки горных ледников, интенсивное выветривание и эрозия), а также чрезвычайно трудная доступность осложняют хозяйственное освоение и использование Памира. В июле 2015 г. в результате схода селевого потока и резкого увеличения объёма воды в реке Гунт пострадали дома местных жителей, был разрушен участок автодороги Шугнан. В 1993 г. наводнение нанесло значительный ущерб Рогунской ГЭС, в 2002 г. оползень повредил Байпазинскую ГЭС.

Долина реки Бартанг, Западный Памир (Таджикистан).Частые стихийные бедствия (землетрясения, камнепады, снежные лавины, осыпи, оползни, внезапные подвижки горных ледников, интенсивное выветривание и эрозия), а также чрезвычайно трудная доступность осложняют хозяйственное освоение и использование Памира. В июле 2015 г. в результате схода селевого потока и резкого увеличения объёма воды в реке Гунт пострадали дома местных жителей, был разрушен участок автодороги Шугнан. В 1993 г. наводнение нанесло значительный ущерб Рогунской ГЭС, в 2002 г. оползень повредил Байпазинскую ГЭС.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Памир представляет собой складчато-покровное горное сооружение в восточном сегменте Альпийско-Гималайского подвижного пояса, расположенное на участке, где пояс суживается и образует дугообразный изгиб к северу, напротив выступа Индостанской платформы. Памир с запада и востока ограничен двумя крупнейшими сдвиговыми зонами – Памиро-Афганской (амплитуда горизонтального смещения свыше 200 км) и Памиро-Каракорумской (амплитуда около 300 км). С севера на юг выделяется несколько зон, разделённых надвигами и различающихся по геологическому строению. Внешняя зона (северный склон Заалайского хребта) сложена смятыми в складки и нарушенными надвигами конгломератами, песчаниками, глинами, известняками и вулканогенными породами верхней перми, мезозоя и кайнозоя. Интенсивные деформации в этой зоне начались в середине олигоцена. Зона, по-видимому, сорвана с основания и надвинута к северу в виде тектонического покрова. Зона Северного Памира (к югу от гребня Заалайского хребта) образована кристаллическими сланцами верхнего докембрия, мраморизованными известняками, песчаниками, глинистыми, карбонатными и вулканогенными породами палеозоя, прорванными в триасе – средней юре интрузиями гранитоидов; в это же время сформировалась складчатая структура зоны. Зона Центрального Памира имеет покровное строение. На кристаллические сланцы докембрия и слабо метаморфизованные породы венда – кембрия, перекрытые чехлом осадков палеозоя – палеогена, надвинуты покровные пластины осадочных пород палеозоя – триаса с горизонтами вулканитов. Пластины деформированы, как и олигоцен-миоценовая моласса. Имеются интрузии гранитоидов, предположительно палеоген-неогенового возраста. Смежные с севера и юга зоны надвинуты на зону Центрального Памира. Следующая Рушанско-Пшартская зона сложена терригенно-карбонатно-кремнистыми отложениями карбона – юры, включающими базальты и диабазы. Породы смяты в опрокинутые к северу складки и нарушены надвигами; прорваны интрузиями юрских, меловых и эоценовых гранитоидов и местами перекрыты нижнемеловой молассой. В южной части зоны выступают фрагменты офиолитов (реликтов древней океанической коры). Зона Юго-Западного Памира представляет собой крупный выступ докембрийских (в основном архейских) пород – кристаллических сланцев, гнейсов, амфиболитов, мраморов, гранитоидов, в том числе чарнокитов, и др., на которых залегают терригенные отложения верхнего палеозоя – триаса. Все эти породы прорваны интрузиями меловых и олигоцен-неогеновых гранитоидов. В зоне Юго-Восточного Памира распространены терригенные отложения верхнего палеозоя; кремнисто-карбонатные и флишоидные толщи триаса, юры; пестроцветные конгломераты, песчаники и красноцветные терригенно-туфогенные породы мела – миоцена. Складчатая структура осложнена надвигами и сдвигами. Интрузивный магматизм проявлялся в позднем мелу, эоцене (гранитоиды) и миоцене (пегматиты). Алайская долина и Заалайский хребет, Памир (Киргизия).Образование складчато-покровной структуры Памира завершилось в основном в раннекиммерийскую эпоху тектогенеза (на рубеже триаса и юры). В позднем кайнозое Памир испытал интенсивное поднятие, обусловленное коллизией Евразийской и Индостанской литосферных плит и продолжающимся перемещением Индостана к северу; происходили деформации пород, проявился магматизм. Памир сохраняет тектоническую подвижность, является одним из наиболее сейсмоактивных регионов мира. Каждый год происходит одно (в Юго-Западном Памире два) землетрясение с магнитудой 5 и более. В северных районах наиболее распространены землетрясения с очагами на глубинах до 40 км; с юго-запада на восток протягивается зона подкоровых землетрясений с гипоцентрами в верхней мантии на глубинах 80–400 км (ежегодно регистрируются сотни таких землетрясений).

Алайская долина и Заалайский хребет, Памир (Киргизия).Образование складчато-покровной структуры Памира завершилось в основном в раннекиммерийскую эпоху тектогенеза (на рубеже триаса и юры). В позднем кайнозое Памир испытал интенсивное поднятие, обусловленное коллизией Евразийской и Индостанской литосферных плит и продолжающимся перемещением Индостана к северу; происходили деформации пород, проявился магматизм. Памир сохраняет тектоническую подвижность, является одним из наиболее сейсмоактивных регионов мира. Каждый год происходит одно (в Юго-Западном Памире два) землетрясение с магнитудой 5 и более. В северных районах наиболее распространены землетрясения с очагами на глубинах до 40 км; с юго-запада на восток протягивается зона подкоровых землетрясений с гипоцентрами в верхней мантии на глубинах 80–400 км (ежегодно регистрируются сотни таких землетрясений).

Известны месторождения руд олова, редких металлов, ртути; боросиликатов, флюорита, горного хрусталя, исландского шпата, лазурита, благородной шпинели; имеются россыпи золота. С корой выветривания, сформировавшейся в Центральном Памире на рубеже перми и триаса, связаны залежи бокситов.

Климат

Несмотря на положение в субтропическом поясе, климат Памира высокогорный, резко континентальный (кроме долин Западного Памира), особенно суровый на Восточном Памире, где замкнутые котловины способствуют застою охлаждённого воздуха. Число часов солнечного сияния около 3000 в год. Средняя температура января на Восточном Памире (на высоте около 3600 м) составляет от –17 до –19 °C; зима длится с октября по апрель включительно. Абсолютный минимум температуры достигает –63 °C (метеостанция Булункуль, 3747 м). Лето короткое и холодное; средняя температура июля около 14 °C, нередко идёт снег. В долине реки Бартанг и в бессточных впадинах (озеро Каракуль и др.) распространены многолетнемёрзлые горные породы. В долинах Западного Памира климат мягче: средняя температура января (на высоте 2100 м) –7,4 °C, июля 22,5 °C. Среднегодовая температура на высоте 2000 м 9,1 °C, на высоте 3400 м – 1,8 °C, что почти в 4 раза выше, чем на Восточном Памире (–5,2 °C) на высоте около 3700 м. В последние десятилетия на Памире отмечено некоторое повышение среднегодовой температуры. Тенденции изменения количества осадков в разных районах неодинаковы. В Северном Памире за период с 1940 по 2005 гг. количество осадков немного увеличилось, в Восточном Памире и в горных районах Мургаба – уменьшилось на 5–10 % и 44 % соответственно. В целом количество дней с осадками снизилось, а интенсивность и нерегулярность осадков возросли, с чем связан сход селей, наводнения. Заалайский хребет и пик Абуали-ибн-Сина, Памир (Киргизия, Таджикистан).Преимущественное влияние на годовой ход осадков оказывают циклонические процессы при юго-западном переносе масс. На одних и тех же высотах периферийные районы получают осадков в 10–15 раз больше, чем центральные. В долинах Западного Памира средняя многолетняя сумма осадков составляет 100–260 мм, на Восточном Памире – около 100 мм в год. В высокогорьях средняя многолетняя сумма осадков возрастает: на леднике Федченко – 2250 мм, в верховьях реки Ванч – 2500 мм, на Восточном Памире – до 1000 мм в год. Максимум осадков на Западном Памире выпадает в марте – апреле, минимум – летом; на Восточном Памире – в мае – июне и августе из-за особенностей циркуляции и действия южно-азиатского муссона. Снеговая граница на Западном Памире расположена на высоте 3600–3800 м, в районе ледника Федченко – до 4400 м; на Восточном Памире – выше 5200 м.

Заалайский хребет и пик Абуали-ибн-Сина, Памир (Киргизия, Таджикистан).Преимущественное влияние на годовой ход осадков оказывают циклонические процессы при юго-западном переносе масс. На одних и тех же высотах периферийные районы получают осадков в 10–15 раз больше, чем центральные. В долинах Западного Памира средняя многолетняя сумма осадков составляет 100–260 мм, на Восточном Памире – около 100 мм в год. В высокогорьях средняя многолетняя сумма осадков возрастает: на леднике Федченко – 2250 мм, в верховьях реки Ванч – 2500 мм, на Восточном Памире – до 1000 мм в год. Максимум осадков на Западном Памире выпадает в марте – апреле, минимум – летом; на Восточном Памире – в мае – июне и августе из-за особенностей циркуляции и действия южно-азиатского муссона. Снеговая граница на Западном Памире расположена на высоте 3600–3800 м, в районе ледника Федченко – до 4400 м; на Восточном Памире – выше 5200 м.

Оледенение

Современное оледенение, охватывающее свыше 10 % территории Памира, значительно сокращается. Известно свыше 6700 ледников общей площадью около 7500 км2, из них около 580 км2 под сплошным моренным покровом. Крупнейшие центры оледенения: хребты Академии Наук, Заалайский, Рушанский и Северо-Аличурский, Язгулемский, Петра Первого, Дарвазский и Зулумарт. На Западном Памире преобладают сложные долинно-дендритовые и долинно-каровые ледники. Крупнейший долинный ледник – Федченко в хребте Академии Наук. Своими размерами выделяются также долинные ледники: Грумм-Гржимайло, Гармо, Фортамбек, Географического Общества, Сагран и др. Характерны пульсирующие ледники с периодическими километровыми подвижками вниз по долинам со скоростью до 100 м/сут (например, ледники Медвежий в верховьях реки Ванч, Ленина в Заалайском хребте и Музгазы в хребте Петра Первого и др.). Ледник Медвежий при подвижках 1963, 1973 и 1989 гг. продвинулся по долине реки Ванч на 1,5 км, перегородив реку Абдукахор мощной ледяной плотиной, достигающей в высоту 150 м, с объёмом образовавшего водоёма 20 млн м3. На Восточном Памире распространены долинно-склоновые и склоновые ледники, а также ледники плоских вершин; крупнейший пульсирующий ледник Октябрьский на стыке хребтов Заалайский и Зулумарт. Ледник Федченко в хребте Академии Наук, Западный Памир (Таджикистан).На современном этапе ледники, особенно Западного Памира, находятся в стадии отступания, например ледник Федченко в среднем отступает на 14,8 м в год, теряя в среднем по 28,7 млн м3 льда. Ледники Восточного Памира с 1972 по 1990 гг. в среднем отступали на 4,8 м/год (от 5,8 м/год на севере до 1,7 м/год на юге и востоке). С таянием ледников связано образование горных озёр, прорыв которых вызывает крупные сели (в 2002 сель разрушил 40 домов в посёлке Дашт, погибли 24 человека). Ледники Памира содержат 425 км3 пресной воды, роль которой огромна в орошении прилегающих равнинных территорий Центральной Азии. Согласно инструментальным наблюдениям, ледники Алая и Памира за период с 1957 по 2000 гг. потеряли 25 % запасов пресной воды. Ледник Федченко сократился на 6 %.

Ледник Федченко в хребте Академии Наук, Западный Памир (Таджикистан).На современном этапе ледники, особенно Западного Памира, находятся в стадии отступания, например ледник Федченко в среднем отступает на 14,8 м в год, теряя в среднем по 28,7 млн м3 льда. Ледники Восточного Памира с 1972 по 1990 гг. в среднем отступали на 4,8 м/год (от 5,8 м/год на севере до 1,7 м/год на юге и востоке). С таянием ледников связано образование горных озёр, прорыв которых вызывает крупные сели (в 2002 сель разрушил 40 домов в посёлке Дашт, погибли 24 человека). Ледники Памира содержат 425 км3 пресной воды, роль которой огромна в орошении прилегающих равнинных территорий Центральной Азии. Согласно инструментальным наблюдениям, ледники Алая и Памира за период с 1957 по 2000 гг. потеряли 25 % запасов пресной воды. Ледник Федченко сократился на 6 %.

Поверхностные воды

На Памире свыше 170 рек (длиной более 10 км, общей протяжённостью около 5 тыс. км). Они относятся в основном к бассейну Амударьи. Крупнейшая река – Пяндж с притоками Гунт и Шахдара (Джаушангоз), Бартанг (в верховье называемый Оксу, в среднем течении – Мургаб), Язгулем, Ванч. К бассейну Вахша относятся реки Обихингоу (Хингоб) и Муксу. Небольшое число рек принадлежит внутреннему бессточному бассейну Памира (Караджилга, Музкол и др.) и бассейну реки Тарим (Маркансу, Кызылсу). Питание рек ледниково-снеговое, половодье летнее, максимальный расход воды в июле – августе. Средний многолетний модуль стока на севере Западного Памира 20,0–30,0 л/с км2 и выше, на юге 5,0–10,0 л/с км2; на Восточном Памире он снижается до 2,0–10,0 л/с км2. Памирские реки – типичные горные реки с бурным течением, богатые гидроэнергией. Энергетический потенциал оценивается в 13,3 млн кВт (более 90 % на Западном Памире). На реках Гунт, Ванч и др. построено свыше 20 малых ГЭС, в том числе «Памир-1» (28 МВт), «Хорог» (9 МВт) и др. Выявлено, что среднегодовой расход воды реки Гунт за период с 1940 по 2016 гг. незначительно понизился – на 6,1 м3/с (или 6 % от годового стока, составляющего 104 м3/с). При этом водность реки за счёт талых вод ледников уменьшается, а за счёт талых вод сезонного снега – увеличивается. В 2016 г. на реке Вахш начали возводить плотину Рогунской ГЭС высотой 335 м, которая должна образовать водохранилище объёмом свыше 13,3 км3. Долина реки Памир, притока реки Пяндж (Таджикистан, Афганистан).Крупнейшее озеро Памира – Каракуль (площадь 380 км2), расположено на высоте около 4000 м; крупные озёра – Рангкуль, Шоркуль (соединены протокой) и Зоркуль (моренно-подпрудное), проточные озёра – Яшилькуль и Сарезское (самое глубокое – 505 м), образовавшееся в 1911 г. в результате катастрофического горного обвала. На Памире много выходов горячих и холодных целебных источников (на Западном Памире свыше 50); наиболее известна бальнеологическая местность Гармчашма (температура воды до 62 °C), в районе которой каскады травертинов.

Долина реки Памир, притока реки Пяндж (Таджикистан, Афганистан).Крупнейшее озеро Памира – Каракуль (площадь 380 км2), расположено на высоте около 4000 м; крупные озёра – Рангкуль, Шоркуль (соединены протокой) и Зоркуль (моренно-подпрудное), проточные озёра – Яшилькуль и Сарезское (самое глубокое – 505 м), образовавшееся в 1911 г. в результате катастрофического горного обвала. На Памире много выходов горячих и холодных целебных источников (на Западном Памире свыше 50); наиболее известна бальнеологическая местность Гармчашма (температура воды до 62 °C), в районе которой каскады травертинов.

Типы ландшафтов

Многообразие и различие природных ландшафтов Памира обусловлено главным образом высотной поясностью, особенностями рельефа восточно- или западнопамирского типа, а также резким уменьшением количества осадков и усилением континентальности климата с северо-запада на восток и юго-восток. Природные ландшафты отличаются чрезвычайно разреженным растительным покровом на скалах или покрытых щебнем и валунным суглинком поверхностях. На Западном Памире в горных долинах (Ванч, Бартанг, Гунт и др.) на высотах 1600–3000 м типичны пустынные с преобладанием полыней и полупустынные с полынно-типчаковой разреженной растительностью ландшафты. Выше в долинах развиты горные степи с характерным для субтропиков высокотравьем (прангос, ферула) на тёмных серозёмах и серо-коричневых почвах. Выше 3200 м протягивается пояс нагорных ксерофитов (акантолимоны, колючие астрагалы, эспарцет) на светло-коричневых почвах; выше 3600–3700 м фрагментарно развиты типчаково-ковыльные степные ландшафты, на севере Западного Памира распространены кустарниково-степные ландшафты. На высотах 3800–4600 м формируются горно-луговые ландшафты, представленные криофильным низкотравьем, полукустарничками и участками альпийских лугов; выше 4500–4700 м – субнивальные и гляциально-нивальные ландшафты. Древесная растительность на Западном Памире скудна и бедна видами. Вдоль русел рек местами встречаются заросли (тугаи) из тополя, берёзы, ивы, облепихи, шиповника. Древесно-кустарниковая растительность разрозненно поднимается до высоты 3900 м (ивы, берёза, арча). На Западном Памире обитают: горный козёл (киик), бурый медведь, волк, лисица, снежный барс, камчатская куница, заяц-толай, летучие мыши; из птиц – индийская иволга, темнобрюхий улар, сорокопут, райская мухоловка и др. Озеро Яшилькуль и Северо-Аличурский хребет, Восточный Памир (Таджикистан).На Восточном Памире растительный покров более разрежен, чем на Западном Памире. Древесная растительность отсутствует. Господствуют ландшафты холодной высокогорной пустыни и каменистого высокогорья. На плоских днищах долин и котловин и на сухих горных склонах на высотах 3500–4200 м преобладают кустарниковые заросли терескена, на высотах 4200–4700 м – растения-подушки (акантолимон, остролодка и др.), памирская пижма, астрагал, местные виды полыни, мятлика и луков. Почвы высокогорных пустынь – маломощные, каменистые, гипсоносные и карбонатные. Встречаются такыры и солончаки. Под злаково-полынной растительностью развиты бурые пустынно-степные почвы. Для горно-степного пояса, который выражен фрагментарно на высотах 3600–4600 м, типичны ковыльные, типчаковые и мятликовые формации. Вдоль некоторых рек и ручьёв нередки осоковые и кобрезиевые луга – сазы, часто солончаковатые и кочковатые, местами заболоченные. Участки многолетней мерзлоты, каменные многоугольники, характерные для каменистых тундр северных широт. Фауна Восточного Памира относительно бедна, обычны – архар (баран Марко Поло), сурок длиннохвостый, пищуха большеухая, заяц тибетский; встречается снежный барс; из птиц – тибетская горная индейка (улар), тибетская копытка, серпоклюв, тибетский ворон, рогатый жаворонок, снежный гриф и др. Из рыб известны только маринка и тибетский голец (осман). В озере Яшилькуль акклиматизированы карась и сибирская пелядь. Весной и осенью много перелётных птиц (журавли, гуси, утки, лебеди, бакланы, лысухи), часть которых остаётся на зимовку.

Озеро Яшилькуль и Северо-Аличурский хребет, Восточный Памир (Таджикистан).На Восточном Памире растительный покров более разрежен, чем на Западном Памире. Древесная растительность отсутствует. Господствуют ландшафты холодной высокогорной пустыни и каменистого высокогорья. На плоских днищах долин и котловин и на сухих горных склонах на высотах 3500–4200 м преобладают кустарниковые заросли терескена, на высотах 4200–4700 м – растения-подушки (акантолимон, остролодка и др.), памирская пижма, астрагал, местные виды полыни, мятлика и луков. Почвы высокогорных пустынь – маломощные, каменистые, гипсоносные и карбонатные. Встречаются такыры и солончаки. Под злаково-полынной растительностью развиты бурые пустынно-степные почвы. Для горно-степного пояса, который выражен фрагментарно на высотах 3600–4600 м, типичны ковыльные, типчаковые и мятликовые формации. Вдоль некоторых рек и ручьёв нередки осоковые и кобрезиевые луга – сазы, часто солончаковатые и кочковатые, местами заболоченные. Участки многолетней мерзлоты, каменные многоугольники, характерные для каменистых тундр северных широт. Фауна Восточного Памира относительно бедна, обычны – архар (баран Марко Поло), сурок длиннохвостый, пищуха большеухая, заяц тибетский; встречается снежный барс; из птиц – тибетская горная индейка (улар), тибетская копытка, серпоклюв, тибетский ворон, рогатый жаворонок, снежный гриф и др. Из рыб известны только маринка и тибетский голец (осман). В озере Яшилькуль акклиматизированы карась и сибирская пелядь. Весной и осенью много перелётных птиц (журавли, гуси, утки, лебеди, бакланы, лысухи), часть которых остаётся на зимовку.

Состояние и охрана окружающей среды

Отмечается эрозия почв, деградация пастбищ, состояние которых требует мелиоративных работ. Около 95 % всех пастбищных угодий Таджикистана подвержены деградации. В плохом состоянии тугайные леса, сократились их площади. На Восточном Памире вырублены заросли терескена в 40–60-километровой зоне вокруг населённых пунктов, это привело к опустыниванию ландшафтов, сокращению популяций травоядных млекопитающих. В результате браконьерства сильно пострадали популяции архара и козерога. На грани исчезновения снежный барс (численность с 1990 сократилась в 2–10 раз), монгольский балобан, тибетская саджа. В Красную книгу Таджикистана внесены красный волк, архар, снежный барс, солонгой, горностай, бурый медведь, рысь и др.

Для охраны уникальных и типичных высокогорных природных ландшафтов созданы Таджикский национальный парк (1992, включён в список Всемирного наследия), заповедник Зоркуль (2000), а также ряд заказников (Сангвор, Музкольский). Большой интерес представляет высокогорный Памирский ботанический сад близ Хорога (1940) и астрофизическая станция Шорбулок (4500 м). С 1950-х гг. Памир – один из популярных центров горного туризма и международного альпинизма. Памир известен также наскальными рисунками (более 50 мест), в том числе близ посёлка Ишкашим и в районе Выбист-Дара.