Арктика

А́рктика (от греч. ἀρκτικός – медвежий; относящийся к созвездию Большой Медведицы; северный), северная полярная область Земли, включающая северные окраины материков Евразия и Северная Америка (кроме южной части о. Гренландия и п-ова Лабрадор), Северный Ледовитый океан (кроме восточной и южной частей Норвежского моря) с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

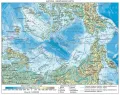

Арктика. Физическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Арктика. Физическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Общие сведения

Граница Арктики на суше совпадает с южной границей зоны тундры и с июльской изотермой 10 °C (5 °C – на море). Общая площадь около 27 млн км2. Иногда за южную границу Арктики принимают Северный полярный круг (в этом случае площадь Арктики – 21 млн км2). Площадь российского сектора Арктики около 9 млн км2 (из них 6,8 млн км2 – морская акватория). Арктика находится в арктическом поясе. К природным особенностям Арктики относятся чередование полярного дня и полярной ночи, низкий радиационный баланс, арктический воздух с близкими к 0 °C средними летними температурами при отрицательной среднегодовой температуре, преобладание твёрдых осадков, наличие на суше ледников, подземных льдов и многолетней мерзлоты, ледовитость морской акватории, а также безлесие ландшафтов. В Арктике выделяют природные зоны арктических пустынь и тундры.

Морские воды и льды

Для морской акватории характерны постоянные припайные и дрейфующие льды (около 14–16 млн км2 зимой и 4–8 млн км2 летом). Толщина однолетних льдов до 1,5 м, многолетних – до 3–4 м, температура воды большей части арктических морей в течение года колеблется от –1,5 °C до 1,8 °C.

Айсберг около острова Девон (Канада).В области дрейфующих льдов круглый год температура поверхностного слоя воды (толщиной 100–200 м) около –2 °C. С 2010-х гг. площадь ледяного покрова Арктики убывает: в 1981–2010 гг. она в среднем составляла 15,64 млн км², на 25 февраля 2015 г. этот показатель сократился до 14,54 млн км². Солёность поверхностного слоя воды меняется от 28 % до 35 %. Встречаются айсберги (ежегодно их откалывается до 18 тыс.) и ледяные острова – оторвавшиеся участки шельфовых ледников (главным образом в районе о. Элсмир). Вблизи побережья характерны торосы (высотой до 15 м). Севшие на мель высокие торосы и айсберги называются стамухами.

Айсберг около острова Девон (Канада).В области дрейфующих льдов круглый год температура поверхностного слоя воды (толщиной 100–200 м) около –2 °C. С 2010-х гг. площадь ледяного покрова Арктики убывает: в 1981–2010 гг. она в среднем составляла 15,64 млн км², на 25 февраля 2015 г. этот показатель сократился до 14,54 млн км². Солёность поверхностного слоя воды меняется от 28 % до 35 %. Встречаются айсберги (ежегодно их откалывается до 18 тыс.) и ледяные острова – оторвавшиеся участки шельфовых ледников (главным образом в районе о. Элсмир). Вблизи побережья характерны торосы (высотой до 15 м). Севшие на мель высокие торосы и айсберги называются стамухами.

Ледокол «Ямал» (Россия).Ледяной покров существенно затрудняет судоходство; навигация возможна (как правило, в сопровождении ледоколов) лишь в течение лета. Площадь дрейфующих льдов в конце летнего сезона (сентябрь) в последние десятилетия сокращается (в 2012 – 3,6 млн км2) вследствие потепления.

Ледокол «Ямал» (Россия).Ледяной покров существенно затрудняет судоходство; навигация возможна (как правило, в сопровождении ледоколов) лишь в течение лета. Площадь дрейфующих льдов в конце летнего сезона (сентябрь) в последние десятилетия сокращается (в 2012 – 3,6 млн км2) вследствие потепления.

Рельеф

Рельеф арктической части Евразии преимущественно равнинный. Преобладают низменные окраины Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин, Северо-Сибирской, Яно-Индигирской и Колымской низменностей. Гор сравнительно немного.

Река Чевтакан на Чукотском нагорье (Чукотский автономный округ, Россия).Наиболее значительны: Верхоянский хребет (высота до 2283 м, гора Орулган), Чукотское нагорье (высота до 1887 м, гора Исходная), Полярный Урал (1472 м, гора Пайер) и горы Бырранга (высота до 1125 м). В рельефе арктической части Северной Америки распространены холмистые плоскогорья и плато (Арктическое плато и др.) высотой 400–700 м. Высшая точка Арктики – гора Гунбьёрн (3700 м) – находится на востоке о. Гренландия. Горы на о. Элсмир достигают высоты 2926 м, на о. Баффинова Земля – 2134 м, на о. Девон – 1920 м. Почти повсеместны проявления солифлюкции, пучения грунтов и термокарста. С морозным выветриванием связаны грубые щебнистые россыпи на обширных территориях.

Река Чевтакан на Чукотском нагорье (Чукотский автономный округ, Россия).Наиболее значительны: Верхоянский хребет (высота до 2283 м, гора Орулган), Чукотское нагорье (высота до 1887 м, гора Исходная), Полярный Урал (1472 м, гора Пайер) и горы Бырранга (высота до 1125 м). В рельефе арктической части Северной Америки распространены холмистые плоскогорья и плато (Арктическое плато и др.) высотой 400–700 м. Высшая точка Арктики – гора Гунбьёрн (3700 м) – находится на востоке о. Гренландия. Горы на о. Элсмир достигают высоты 2926 м, на о. Баффинова Земля – 2134 м, на о. Девон – 1920 м. Почти повсеместны проявления солифлюкции, пучения грунтов и термокарста. С морозным выветриванием связаны грубые щебнистые россыпи на обширных территориях.

Остров Гренландия, море Баффина Северного Ледовитого океана (заморская территория Дании).Бо́льшая часть шельфа (глубиной до 200 м) Северного Ледовитого океана преимущественно занята окраинными морями (Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским, Бофорта, Баффина), островами материкового происхождения (Новосибирские острова) и архипелагами (Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Канадский Арктический).

Остров Гренландия, море Баффина Северного Ледовитого океана (заморская территория Дании).Бо́льшая часть шельфа (глубиной до 200 м) Северного Ледовитого океана преимущественно занята окраинными морями (Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским, Бофорта, Баффина), островами материкового происхождения (Новосибирские острова) и архипелагами (Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Канадский Арктический).

Судоходство в Баренцевом море Северного Ледовитого океана (Россия).Центральная глубоководная часть Северного Ледовитого океана – преимущественно Арктический бассейн, там находятся глубоководные котловины (в том числе самая глубокая – до 5449 м, котловина Нансена), подводные хребты (Ломоносова, Гаккеля, Менделеева и Альфа).

Судоходство в Баренцевом море Северного Ледовитого океана (Россия).Центральная глубоководная часть Северного Ледовитого океана – преимущественно Арктический бассейн, там находятся глубоководные котловины (в том числе самая глубокая – до 5449 м, котловина Нансена), подводные хребты (Ломоносова, Гаккеля, Менделеева и Альфа).

Геологическое строение и полезные ископаемые

В пределы арктической суши входят области древних платформ (Восточно-Европейской, Сибирской, Северо-Американской) и разделяющих их подвижных поясов (Урало-Охотского, Тихоокеанского, Северо-Атлантического). Некоторыми исследователями на территории Арктики также выделяется Арктический подвижный пояс. Фундамент древних платформ, выходящий на поверхность в пределах кристаллических щитов (Балтийского, Канадского), сложен раннедокембрийскими интенсивно деформированными, глубоко метаморфизованными и гранитизированными породами; перекрыт чехлом осадочных пород позднего протерозоя – фанерозоя.

Балтийский щит. Кольский полуостров, окрестности Териберки (Мурманская область, Россия).Подвижные пояса включают разновозрастные складчатые системы. Структуры поясов частично перекрыты фанерозойским осадочным чехлом молодых платформ (Баренцево-Печорской, Западно-Сибирской). К древнеплатформенным областям относятся северные части Восточно-Европейской, Сибирской и Северо-Американской платформ. Более молодыми платформами с позднедокембрийским и палеозойским фундаментом являются Гиперборейская (Арктида), Баренцево-Печорская и Западно-Сибирская. Среди древних складчатых сооружений выделяются: байкалиды Тиманского кряжа, п-ова Рыбачий и Канин; каледониды Скандинавии, восточной и северной Гренландии, Западного Шпицбергена; герциниды Канадского Арктического архипелага (Иннуитская складчатая система). К более молодым складчатым сооружениям относятся Пайхой-Новоземельская, Таймырская, Новосибирско-Чукотская и Северо-Аляскинская системы мезозойского возраста. Структурные элементы суши продолжаются на дне шельфовых морей, принадлежащих пассивной окраине Северного Ледовитого океана, и за пределами шельфа в подводных хребтах Ломоносова и Альфа, в поднятии Менделеева. Из Атлантического океана в пределы Арктики тянется срединно-океанический хребет Гаккеля, в осевой части которого происходит спрединг (раздвиг) дна и формирование молодой океанической коры со скоростью, не превышающей 2 см в год.

Балтийский щит. Кольский полуостров, окрестности Териберки (Мурманская область, Россия).Подвижные пояса включают разновозрастные складчатые системы. Структуры поясов частично перекрыты фанерозойским осадочным чехлом молодых платформ (Баренцево-Печорской, Западно-Сибирской). К древнеплатформенным областям относятся северные части Восточно-Европейской, Сибирской и Северо-Американской платформ. Более молодыми платформами с позднедокембрийским и палеозойским фундаментом являются Гиперборейская (Арктида), Баренцево-Печорская и Западно-Сибирская. Среди древних складчатых сооружений выделяются: байкалиды Тиманского кряжа, п-ова Рыбачий и Канин; каледониды Скандинавии, восточной и северной Гренландии, Западного Шпицбергена; герциниды Канадского Арктического архипелага (Иннуитская складчатая система). К более молодым складчатым сооружениям относятся Пайхой-Новоземельская, Таймырская, Новосибирско-Чукотская и Северо-Аляскинская системы мезозойского возраста. Структурные элементы суши продолжаются на дне шельфовых морей, принадлежащих пассивной окраине Северного Ледовитого океана, и за пределами шельфа в подводных хребтах Ломоносова и Альфа, в поднятии Менделеева. Из Атлантического океана в пределы Арктики тянется срединно-океанический хребет Гаккеля, в осевой части которого происходит спрединг (раздвиг) дна и формирование молодой океанической коры со скоростью, не превышающей 2 см в год.

Арктический сегмент Земли представляет собой осадочный супербассейн, содержащий колоссальные запасы нефти и природного горючего газа, оцениваемые в диапазоне от 100 до 150 млрд т условного топлива, в том числе на арктическом шельфе России около 90 млрд т. По данным Геологической службы США (USGS), неразведанные залежи углеводородов в Арктике оцениваются примерно в 90 млрд баррелей нефти, 1669 трлн куб. футов газа и 44 млрд баррелей природного газоконденсата. В пределы шельфовых морей продолжаются крупные нефтегазоносные провинции и бассейны, в их числе: Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, частично расположенная на шельфе Карского моря (Россия), Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, прослеживающаяся на шельфе Баренцева моря (Россия), Северные Арктические нефтегазоносные бассейны Канады, включающие 2 бассейна – Бофорта и Cвердруп, нефтегазоносный бассейн Северного склона Аляски (США). В акватории российского и норвежского секторов Баренцева моря и в северной части Карского моря выделяется Баренцево-Северо-Карская нефтегазоносная провинция. Перспективно нефтегазоносны осадочные бассейны, приуроченные к зонам перехода континент – океан по периметру Северного Ледовитого океана, а также шельфы морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Самое крупное нефтяное месторождение – Прадхо-Бей (в заливе Прадхо моря Бофорта).

Активная добыча нефти и природного газа идёт на шельфе Норвежского моря (Норвегия). В декабре 2013 г. на Приразломном месторождении в Печорском море (Баренцево море, Россия) была добыта первая нефть на российском арктическом шельфе.

В конце 2010-х гг. на территории арктической зоны России было открыто 13 месторождений углеводородного сырья. Самые крупные – газоконденсатное Северо-Обское месторождение (открыто в 2018), газоконденсатное месторождение имени В. А. Динкова (уникальное по запасам, открыто в 2019), газовое месторождение имени Маршала Жукова (уникальное по запасам, открыто в 2020), газоконденсатное месторождение имени Маршала Рокоссовского (открыто в 2020), месторождение 75 лет Победы (с крупными запасами газа, открыто в 2020); кроме того, значительные запасы нефти были выявлены на Западно-Иркинском нефтяном месторождении.

Запасы нефти российской Арктики оцениваются в 7,3 млрд т, газового конденсата – 2,7 млрд т, природного газа – около 55 трлн м3 (по состоянию на 2019). Наибольшим потенциалом обладает Ямало-Ненецкий автономный округ, на который приходится примерно 43,5 % от начальных суммарных ресурсов арктической зоны России.

На начало 2020-х гг. недра российской Арктики обеспечивают практически 100 % добычи руд апатита (5,7 млн т), редкоземельных металлов (124,5 тыс. т), титана (416 тыс. т) и циркония (20,9 тыс. т). Ежегодно в Арктике добывается 10 % от общероссийской добычи руд золота (37,2 т) и 11 % серебра (244,3 т). Кроме того, в её недрах заключено 28 % запасов алмазов РФ (312,3 млн карат) – они обеспечивают 36 % от общей добычи (15,3 млн карат), а также 97 % запасов руд металлов платиновой группы (14,9 тыс. т), обеспечивающих 99 % всей их добычи в РФ (130,5 т).

В 2020-х гг. в арктической зоне России продолжается изучение геологического строения, проводятся геолого-разведочные работы на территориях, перспективных на выявление крупных запасов углеводородного сырья; осуществляется локализация прогнозных ресурсов углеводородного сырья. Наблюдается стабильный рост инвестиций в геолого-разведочные работы на твёрдые полезные ископаемые.

Климат

В арктическом поясе господствует арктический климат. Основные особенности климата – низкие годовые температуры, что обусловлено значительными расходами тепла на таяние льда и снега и интенсивным выхолаживанием зимой. Из-за длительности полярного дня и ночи солнечная радиация поступает крайне неравномерно. Радиационный баланс на юге Арктики положительный (420–630 МДж/м2 в год, или 10–15 ккал/см2 в год), но в 2–3 раза меньше, чем в умеренных широтах; в Арктическом бассейне отрицательный (потеря тепла 85–125 МДж/м2 в год, или 2–3 ккал/см2 в год), что компенсируется притоком тёплых воздушных и водных масс. Зимой интенсивна циклоническая деятельность. С северными циклонами, приходящими с Атлантического и реже с Тихого океанов, связаны наиболее высокие температуры воздуха, облачность и большое количество осадков, резкие смены погоды и частые сильные (ураганные) ветры. Антициклоническая циркуляция развивается зимой главным образом над Сибирским, Канадским и Гренландским районами Арктики, где господствует Арктический антициклон, приносящий наиболее низкие температуры воздуха, небольшую облачность, незначительное количество осадков и слабые или умеренные ветры. Летний характер атмосферной циркуляции противоположен зимнему, однако её воздействие невелико (по сравнению с зимой). Климат почти всего приатлантического района Арктики находится под влиянием тёплого Северо-Атлантического течения и атлантических циклонов. Течения Тихого океана значительно слабее из-за меньшего их притока через узкий и мелководный Берингов пролив.

Бухта Провидения в Беринговом море (Чукотский автономный округ, Россия).Средние зимние температуры воздуха почти одинаковы на севере и на юге, но сильно меняются с запада на восток: от –3 °C на юге приатлантического района до –16 °C в притихоокеанском районе; –40 °C отмечаются на северо-востоке Якутии и –50 °C – в центральной части Гренландии (на Гренландском ледниковом щите до –70 °C). Абсолютная влажность низкая, а относительная влажность высокая (80–90 %). У побережья Евразии преобладают неустойчивые и сильные южные и юго-западные ветры; часты метели. В горах обычен ветер бора (скорость до 40 м/с). Средние летние температуры воздуха поднимаются от 0 °C в центральной части Арктики и в Арктическом бассейне до 2–3 °C вблизи побережья и 6–13 °C в южной части континентальных районов. В центральной части Гренландии июльские температуры не превышают –10…–12 °C. Заморозки возможны в течение всего лета: в южных районах до –4 °C, а в Арктическом бассейне до –7 °C. В континентальных районах в отдельные дни температура поднимается до 25–30 °C. В приатлантических и притихоокеанских районах выпадает до 700 мм осадков в год, а в континентальных районах – 100–250 мм. Нередки туманы и облачность. На побережье идут моросящие дожди, иногда с мокрым снегом. Из-за низких температур и низкой испаряемости создаётся избыточное увлажнение, особенно на низменностях, где влага застаивается из-за многолетней мерзлоты. Климат Арктики в 20 в. существенно изменялся. С 1920-х гг. температура воздуха начала повышаться и в 1930–1940-х гг. в зимние месяцы повысилась на 5–7 °C; вследствие этого общая ледовитость морей уменьшилась, льды стали тоньше. Усилилось тёплое Северо-Атлантическое течение, повысилась температура и солёность морей. В 1950–1970-е гг. наблюдалось некоторое похолодание, но c начала 1990-х гг. температура вновь начала повышаться, прежде всего в результате глобального потепления климата. Современное потепление проявляется во всех компонентах природной среды Арктики (криосфера, гидросфера, экосистемы). В 2022 г. функционируют и передают информацию на автоматические станции погоды Росгидромета 52 полярные станции Мурманского, Северного, Якутского и Чукотского управлений гидрометеорологической службы.

Бухта Провидения в Беринговом море (Чукотский автономный округ, Россия).Средние зимние температуры воздуха почти одинаковы на севере и на юге, но сильно меняются с запада на восток: от –3 °C на юге приатлантического района до –16 °C в притихоокеанском районе; –40 °C отмечаются на северо-востоке Якутии и –50 °C – в центральной части Гренландии (на Гренландском ледниковом щите до –70 °C). Абсолютная влажность низкая, а относительная влажность высокая (80–90 %). У побережья Евразии преобладают неустойчивые и сильные южные и юго-западные ветры; часты метели. В горах обычен ветер бора (скорость до 40 м/с). Средние летние температуры воздуха поднимаются от 0 °C в центральной части Арктики и в Арктическом бассейне до 2–3 °C вблизи побережья и 6–13 °C в южной части континентальных районов. В центральной части Гренландии июльские температуры не превышают –10…–12 °C. Заморозки возможны в течение всего лета: в южных районах до –4 °C, а в Арктическом бассейне до –7 °C. В континентальных районах в отдельные дни температура поднимается до 25–30 °C. В приатлантических и притихоокеанских районах выпадает до 700 мм осадков в год, а в континентальных районах – 100–250 мм. Нередки туманы и облачность. На побережье идут моросящие дожди, иногда с мокрым снегом. Из-за низких температур и низкой испаряемости создаётся избыточное увлажнение, особенно на низменностях, где влага застаивается из-за многолетней мерзлоты. Климат Арктики в 20 в. существенно изменялся. С 1920-х гг. температура воздуха начала повышаться и в 1930–1940-х гг. в зимние месяцы повысилась на 5–7 °C; вследствие этого общая ледовитость морей уменьшилась, льды стали тоньше. Усилилось тёплое Северо-Атлантическое течение, повысилась температура и солёность морей. В 1950–1970-е гг. наблюдалось некоторое похолодание, но c начала 1990-х гг. температура вновь начала повышаться, прежде всего в результате глобального потепления климата. Современное потепление проявляется во всех компонентах природной среды Арктики (криосфера, гидросфера, экосистемы). В 2022 г. функционируют и передают информацию на автоматические станции погоды Росгидромета 52 полярные станции Мурманского, Северного, Якутского и Чукотского управлений гидрометеорологической службы.

Ледники и мерзлота

Общая площадь оледенения арктической суши около 2032 тыс. км2, в российской Арктике 52 тыс. км2. Ледники покрывают от 30–40 % (Новая Земля и Северная Земля) до 83–90 % (Гренландия, Шпицберген и Земля Франца-Иосифа) территории островов.

Ледник Астрономический, архипелаг Новая Земля (Архангельская область, Россия). Фото: Иван Лаврентьев.Толщина ледников не превышает 700–1000 м, лишь в Гренландии достигает 3400 м. Главные районы оледенения: Гренландия (1800 тыс. км2), Канадский Арктический архипелаг (146 тыс. км2), Шпицберген (34 тыс. км2) и др. На островах преобладают ледниковые купола и выводные ледники, в горах – каровые и долинные. На о-вах Новая Земля и Шпицберген характерно полупокровное (сетчатое) оледенение. На о-вах Элсмир и Северная Земля встречаются небольшие шельфовые ледники.

Ледник Астрономический, архипелаг Новая Земля (Архангельская область, Россия). Фото: Иван Лаврентьев.Толщина ледников не превышает 700–1000 м, лишь в Гренландии достигает 3400 м. Главные районы оледенения: Гренландия (1800 тыс. км2), Канадский Арктический архипелаг (146 тыс. км2), Шпицберген (34 тыс. км2) и др. На островах преобладают ледниковые купола и выводные ледники, в горах – каровые и долинные. На о-вах Новая Земля и Шпицберген характерно полупокровное (сетчатое) оледенение. На о-вах Элсмир и Северная Земля встречаются небольшие шельфовые ледники.

В Арктике широко распространены многолетнемёрзлые породы, достигающие на северо-востоке Якутии наибольшей (до 500 м) мощности при постоянной температуре –10 °C и сравнительно тонком (около 70 см) слое сезонного протаивания. На морском шельфе также встречаются многолетнемёрзлые толщи мощностью до 50 м. В притихоокеанских и приатлантических секторах многолетняя мерзлота местами островного характера. При оттаивании многолетнемёрзлых пород увеличивается выделение парниковых газов (метан). В ряде случаев оно имеет опасный (взрывной) характер, образуя воронки газовых выбросов (п-ов Ямал, 2013).

Внутренние воды

Низкая испаряемость предопределяет очень густую речную сеть при небольшой (10–200 км) длине местных рек.

Только транзитные реки превышают длину 1000 км, относясь к Арктике лишь своими низовьями: Печора, Обь, Енисей, Пясина, Хатанга, Анабар, Лена, Индигирка, Колыма, Колвилл, Маккензи и др.  Река Котуйкан, Таймыр (Красноярский край, Россия).В низовьях эти реки протекают в широких долинах, образуя в устьях широкие заливы – губы. В речных долинах мерзлота отсутствует. Огромный сток пресных вод в арктические моря существенно сказывается на их гидрологическом и ледовом режиме. Реки замерзают на 9–10 месяцев в году, некоторые промерзают до дна. На материке они вскрываются в мае – июне, замерзают в октябре; на островах соответственно в середине июля и в начале сентября. Обычна зимняя межень.

Река Котуйкан, Таймыр (Красноярский край, Россия).В низовьях эти реки протекают в широких долинах, образуя в устьях широкие заливы – губы. В речных долинах мерзлота отсутствует. Огромный сток пресных вод в арктические моря существенно сказывается на их гидрологическом и ледовом режиме. Реки замерзают на 9–10 месяцев в году, некоторые промерзают до дна. На материке они вскрываются в мае – июне, замерзают в октябре; на островах соответственно в середине июля и в начале сентября. Обычна зимняя межень.

На материковой суше, особенно на низменностях, много неглубоких и небольших термокарстовых озёр, бо́льшую часть года покрытых льдом.

Большое Невольничье озеро (Северо-Западные территории, Канада).Среди наиболее крупных – Большое Медвежье озеро (30,2 тыс. км2), Большое Невольничье озеро (28,6 тыс. км2) и Таймыр (4,6 тыс. км2).

Большое Невольничье озеро (Северо-Западные территории, Канада).Среди наиболее крупных – Большое Медвежье озеро (30,2 тыс. км2), Большое Невольничье озеро (28,6 тыс. км2) и Таймыр (4,6 тыс. км2).

Почвы

На островах Северного Ледовитого океана развиты преимущественно маломощные слабокислые и слабогумусированные (0,5–1,5 % гумуса) арктические почвы с укороченным профилем и невыраженными генетическими горизонтами, отличающиеся мозаичным характером распространения. На материковой части Арктики и некоторых южных островах Северного Ледовитого океана преобладают кислые тундровые почвы (до 10 % гумуса) с тонким торфянистым слоем и наличием мерзлотных явлений. Встречаются также гумусированные оподзоленные и глеевые дерновые почвы (4–5 % гумуса).

Растительность и животный мир

В растительном покрове арктических пустынь преобладают накипные лишайники, мхи, водоросли; встречаются полярный мак, крупки, камнеломки, лисохвост альпийский и др.

Большой Арктический заповедник. Арктическая пустыня (Красноярский край, Россия).На юге зоны появляются карликовые формы ивы и дриада. В северной и средней подзонах тундры – разреженная мохово-лишайниковая (на северо-востоке Сибири – осоково-пушициевые и кочкарные тундры) растительность и болота, в южной подзоне – кустарниковая растительность из карликовой берёзы, полярной ивы, низкорослых кустарничков и др.

Большой Арктический заповедник. Арктическая пустыня (Красноярский край, Россия).На юге зоны появляются карликовые формы ивы и дриада. В северной и средней подзонах тундры – разреженная мохово-лишайниковая (на северо-востоке Сибири – осоково-пушициевые и кочкарные тундры) растительность и болота, в южной подзоне – кустарниковая растительность из карликовой берёзы, полярной ивы, низкорослых кустарничков и др. Большой Арктический заповедник. Арктическая тундра (Красноярский край, Россия).В Арктике обитают песец, лемминг, белый медведь, моржи, тюлени; многочисленны стада северного оленя, главный корм которого – ягель.

Большой Арктический заповедник. Арктическая тундра (Красноярский край, Россия).В Арктике обитают песец, лемминг, белый медведь, моржи, тюлени; многочисленны стада северного оленя, главный корм которого – ягель.

Лаптевские моржи (Оdobenus rosmarus laptevi) на территории Большого Арктического заповедника (Красноярский край, Россия).Летом на островах – птичьи базары (подробнее см. в статьях Голарктика и Голарктическое флористическое царство).

Лаптевские моржи (Оdobenus rosmarus laptevi) на территории Большого Арктического заповедника (Красноярский край, Россия).Летом на островах – птичьи базары (подробнее см. в статьях Голарктика и Голарктическое флористическое царство).

Песец (Alopex lagopus) (Чукотский автономный округ, Россия).В растительном и животном мире отмечаются изменения, обусловленные современным потеплением Арктики.

Песец (Alopex lagopus) (Чукотский автономный округ, Россия).В растительном и животном мире отмечаются изменения, обусловленные современным потеплением Арктики.

Охраняемые территории

Для охраны природных ландшафтов Арктики созданы заповедники и национальные парки: в России (заповедники: Большой Арктический, Остров Врангеля, Кандалакшский, Усть-Ленский, Гыданский; биосферный Таймырский, национальный парк Русская Арктика), Дании (Гренландский национальный парк и др.), Норвегии (национальный парк Северо-Западный Шпицберген и др.), Канаде (национальный парк Ауюиттук на о. Баффинова Земля, резерваты на о. Байлот, о. Аулавик, на островах Банкс и др.), США (на п-ове Аляска национальные парки Катмай, Ворота Арктики, Берингия и пр.) и в других странах.

Лемминг Портенко (Lemmus sibiricus portenkoi) и белые гуси (Anser caerulescens) на острове Врангеля (Чукотский автономный округ, Россия).Арктический туризм

Лемминг Портенко (Lemmus sibiricus portenkoi) и белые гуси (Anser caerulescens) на острове Врангеля (Чукотский автономный округ, Россия).Арктический туризм

Начало туризма в Арктике заложило в 1875 г. Товарищество Архангельско-Мурманского срочного пароходства, проводившее еженедельные рейсы по Белому и Баренцеву морям. Самыми популярными линиями были: Онежская, Кемская, Кандалакшская, Мотовская, Мурманская.

С 1977 г. развитию арктического туризма активно содействуют атомные ледоколы.

Атомный ледокол «Арктика» (Россия).Первый среди надводных судов рейс к Северному полюсу совершил ледокол «Арктика» (9–22 августа 1977). Через 13 лет в первый туристический рейс (с иностранными пассажирами) вышел ледокол «Россия», достигший Северного полюса 8 августа 1990 г. В туризме задействован также ледокол «Ямал», совершивший с утилизированным в 2017 г. ледоколом «Советский Союз» свыше 40 и около 30 рейсов соответственно (около 100 пассажиров за 1 рейс). Основными направлениями деятельности туристических фирм, занимающихся арктическим туризмом, являются организация и обеспечение полярных туристических путешествий и экскурсий, в том числе экстремальных (на парашютах, лыжах, вездеходах) и комфортабельных (на ледоколах, вертолётах, самолётах). Развиваются спортивная охота, рыболовство, лыжные и санные маршруты, гонки на оленьих упряжках, дайвинг, полёты на воздушных шарах и др. Наиболее популярен регулярный туристический маршрут: Москва – Шпицберген – Северный полюс – Шпицберген – Москва.

Атомный ледокол «Арктика» (Россия).Первый среди надводных судов рейс к Северному полюсу совершил ледокол «Арктика» (9–22 августа 1977). Через 13 лет в первый туристический рейс (с иностранными пассажирами) вышел ледокол «Россия», достигший Северного полюса 8 августа 1990 г. В туризме задействован также ледокол «Ямал», совершивший с утилизированным в 2017 г. ледоколом «Советский Союз» свыше 40 и около 30 рейсов соответственно (около 100 пассажиров за 1 рейс). Основными направлениями деятельности туристических фирм, занимающихся арктическим туризмом, являются организация и обеспечение полярных туристических путешествий и экскурсий, в том числе экстремальных (на парашютах, лыжах, вездеходах) и комфортабельных (на ледоколах, вертолётах, самолётах). Развиваются спортивная охота, рыболовство, лыжные и санные маршруты, гонки на оленьих упряжках, дайвинг, полёты на воздушных шарах и др. Наиболее популярен регулярный туристический маршрут: Москва – Шпицберген – Северный полюс – Шпицберген – Москва.

Население

Из-за суровых природных условий Арктика заселена слабо. Среди коренных народов – эскимосы, саамы, ненцы, чукчи и др. Они занимаются в основном оленеводством и морским промыслом. Пришлое население задействовано главным образом в горнодобывающей промышленности и обслуживании транспортных путей. Плотность населения в российской Арктике составляет 0,1–0,2 человека на 1 км2, а в зарубежной Арктике – 0,03 человека на 1 км2.

Порт Диксон на берегу Енисейского залива Карского моря (Красноярский край, Россия).Главные города, порты, горные и промышленные центры российской Арктики: Мурманск, Норильск, Воркута, Нарьян-Мар, Салехард, Диксон, Дудинка, Игарка, Тикси, Певек и др.; за рубежом – Барроу (Аляска, США), Инувик и Резольют (Канада), Туле, Эгедесминне, Кангерлуссуак (Сёндре-Стрёмфьорд) и Местерс-Виг (Гренландия, Дания).

Порт Диксон на берегу Енисейского залива Карского моря (Красноярский край, Россия).Главные города, порты, горные и промышленные центры российской Арктики: Мурманск, Норильск, Воркута, Нарьян-Мар, Салехард, Диксон, Дудинка, Игарка, Тикси, Певек и др.; за рубежом – Барроу (Аляска, США), Инувик и Резольют (Канада), Туле, Эгедесминне, Кангерлуссуак (Сёндре-Стрёмфьорд) и Местерс-Виг (Гренландия, Дания).

История исследования

В конце 9 в. норманны открыли о. Гренландия. В конце 11 – начале 12 вв. русские, занимаясь морским промыслом, посещали о-ва Колгуев, Вайгач и Новую Землю, в 16 в. их становища имелись уже, по-видимому, и на Шпицбергене. В конце 16 – начале 17 вв. западноевропейские мореплаватели пытались пройти Северо-Западным проходом и Северо-Восточным проходом вдоль Евразии и Америки, но дальше архипелага Новая Земля на востоке и восточной оконечности Канадского Арктического архипелага на западе пройти не могли. В самом конце 16 в. голландский мореплаватель Виллем Баренц достиг берегов архипелага Шпицберген. В 17 в. русские поморы ходили вдоль северного побережья Сибири, обогнули п-ов Таймыр.

Семён Дежнёв.В 1648 г. русский землепроходец С. И. Дежнёв открыл пролив между Азией и Америкой. В 18 в. русская Великая Северная экспедиция (Х. П. Лаптев и Д. Я. Лаптев, С. Г. Малыгин, С. И. Челюскин и др.) обследовала и нанесла на карту почти всё северное побережье Азии. По инициативе русского учёного М. В. Ломоносова была снаряжена в Центральную Арктику экспедиция В. Я. Чичагова. В 19 – начале 20 вв. важные открытия и исследования сделали экспедиции: русские – М. М. Геденштрома, Ф. П. Литке, П. Ф. Анжу, Ф. П. Врангеля, П. К. Пахтусова, Э. В. Толля, В. А. Русанова, Г. Я. Седова и др.; австрийские – Ю. Пайера и К. Вайпрехта; американские – Дж. Де-Лонга; норвежские – Ф. Нансена; английские – Джона Росса, Джеймса Росса, У. Парри и др.

Семён Дежнёв.В 1648 г. русский землепроходец С. И. Дежнёв открыл пролив между Азией и Америкой. В 18 в. русская Великая Северная экспедиция (Х. П. Лаптев и Д. Я. Лаптев, С. Г. Малыгин, С. И. Челюскин и др.) обследовала и нанесла на карту почти всё северное побережье Азии. По инициативе русского учёного М. В. Ломоносова была снаряжена в Центральную Арктику экспедиция В. Я. Чичагова. В 19 – начале 20 вв. важные открытия и исследования сделали экспедиции: русские – М. М. Геденштрома, Ф. П. Литке, П. Ф. Анжу, Ф. П. Врангеля, П. К. Пахтусова, Э. В. Толля, В. А. Русанова, Г. Я. Седова и др.; австрийские – Ю. Пайера и К. Вайпрехта; американские – Дж. Де-Лонга; норвежские – Ф. Нансена; английские – Джона Росса, Джеймса Росса, У. Парри и др.

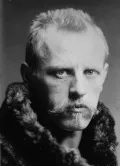

Фритьоф Нансен. Фото: Bain News Service. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Канадский Арктический архипелаг исследовали норвежец О. Свердруп и канадец В. Стефансон. В районе Северного полюса первыми побывали два конкурировавших американских путешественника: 21 апреля 1908 г. Ф. Кук и 6 апреля 1909 г. Р. Э. Пири. Северо-Восточным проходом с запада на восток прошли в 1878–1879 гг. швед Н. А. Э. Норденшельд на «Веге» и в 1914–1915 гг. с востока на запад русская экспедиция Б. А. Вилькицкого на «Таймыре» и «Вайгаче». В 1913 г. эта экспедиция, проводя исследования в морях Северного Ледовитого океана, открыла архипелаг Северная Земля. Северо-Западный проход впервые был пройден в 1903–1906 гг. норвежцем Р. Амундсеном на «Йоа», а в 1918–1920 гг. на судне «Мод» он обогнул с севера Евразию. Все плавания проходили с зимовками. В 1930-х гг. вследствие потепления климата в Арктике и облегчения условий мореплавания были проведены обширные экспедиции: на «Георгии» Седове» (1930), «Таймыре», «Русанове» (обе 1932) и «Садко» (1935) – открыто множество островов, мысов, заливов и проливов в приатлантической части Арктики.

Фритьоф Нансен. Фото: Bain News Service. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Канадский Арктический архипелаг исследовали норвежец О. Свердруп и канадец В. Стефансон. В районе Северного полюса первыми побывали два конкурировавших американских путешественника: 21 апреля 1908 г. Ф. Кук и 6 апреля 1909 г. Р. Э. Пири. Северо-Восточным проходом с запада на восток прошли в 1878–1879 гг. швед Н. А. Э. Норденшельд на «Веге» и в 1914–1915 гг. с востока на запад русская экспедиция Б. А. Вилькицкого на «Таймыре» и «Вайгаче». В 1913 г. эта экспедиция, проводя исследования в морях Северного Ледовитого океана, открыла архипелаг Северная Земля. Северо-Западный проход впервые был пройден в 1903–1906 гг. норвежцем Р. Амундсеном на «Йоа», а в 1918–1920 гг. на судне «Мод» он обогнул с севера Евразию. Все плавания проходили с зимовками. В 1930-х гг. вследствие потепления климата в Арктике и облегчения условий мореплавания были проведены обширные экспедиции: на «Георгии» Седове» (1930), «Таймыре», «Русанове» (обе 1932) и «Садко» (1935) – открыто множество островов, мысов, заливов и проливов в приатлантической части Арктики.  Иван Папанин.В 1930–1932 гг. советские исследователи Г. А. Ушаков и Н. Н. Урванцев впервые нанесли на карту архипелаг Северная Земля. Экспедиция на «Сибирякове» (под руководством О. Ю. Шмидта) в 1932 г. прошла Северный морской путь за одну навигацию, начав его освоение. В 1937 г. в районе Северного полюса была организована первая советская дрейфующая станция «Северный полюс» (СП; под руководством И. Д. Папанина).

Иван Папанин.В 1930–1932 гг. советские исследователи Г. А. Ушаков и Н. Н. Урванцев впервые нанесли на карту архипелаг Северная Земля. Экспедиция на «Сибирякове» (под руководством О. Ю. Шмидта) в 1932 г. прошла Северный морской путь за одну навигацию, начав его освоение. В 1937 г. в районе Северного полюса была организована первая советская дрейфующая станция «Северный полюс» (СП; под руководством И. Д. Папанина).

В 1937–1991 гг. в Арктическом бассейне была задействована 31 советская дрейфующая станция СП. В 2003–2013 гг. полярные исследования возобновились, но в условиях глобального потепления климата были прекращены. В апреле – августе 2015 г. работала сезонная дрейфующая станция СП-2015. С октября 2022 г. действует экспедиция дрейфующей полярной станции СП-41 на самодвижущейся ледовой платформе. Спустя 85 лет работа дрейфующих арктических станций была продолжена на новом технологическом уровне – экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы «Северный полюс».

После Второй мировой войны США и Канада активизировали океанографические исследования в Чукотском море и море Бофорта, совершён ряд плаваний вдоль берегов Канады, Гренландии, о. Ян-Майен, о. Элсмир. В 1944 г. канадец Г. Ларсен на шхуне «Сент-Рок» впервые прошёл в одну навигацию Северо-Западным проходом. В период Международного геофизического года (1957–1958) и в дальнейшем в Арктике работали многочисленные международные научные станции и экспедиции из СССР, США, Канады, Норвегии, Швеции и др. В 1990-х гг. к арктическим исследованиям присоединились неарктические страны – Великобритания, Германия, Япония, Китай и др. Исследования координируются Международным арктическим научным комитетом (МАНК). В Арктике на 2022 г. насчитывается 53 российские научные станции.