Серебро

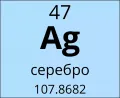

Серебро́ (лат. Argentum), Ag, химический элемент I группы короткой формы (11-й группы длинной формы) периодической системы, относится к благородным металлам; атомный номер 47, атомная масса 107,8682. Природное серебро – смесь двух стабильных изотопов 107Ag (51,839 %) и 109Ag (48,161 %).

В Ассирии и Вавилоне, затем у алхимиков Средневековья серебро считалось священным металлом, символом Луны. Русское название «серебро» происходит, вероятно, от ассирийского sarpu (светлый – по цвету металла); лат. argentum – от греч. ἀργός (белый, блестящий).

Распространённость в природе

Серебро – самый распространённый из благородных металлов; содержание в земной коре 8·10−6 % по массе, в морской воде 1,5·10−8–2,9·10−7 %, пресной – 2,7·10−8 %. Известно более 60 содержащих серебро минералов: серебро самородное и природные сплавы Ag с Cu и Аu; халькогениды (аргентит Ag2S, пираргирит Ag3SbS3, прустит Ag3AsS3 и др.); галогениды (кераргирит AgCl и др.).

Свойства

Конфигурация внешних электронных оболочек атома серебра 4d105s1; степени окисления +1 (наиболее устойчива), +2, +3; энергии последовательной ионизации соответственно 731, 2073, 3261 кДж/моль; электроотрицательность по Полингу 1,93; атомный радиус 145,4 пм, ионные радиусы (пм, в скобках координационные числа): Ag+ 100 (4) и 115 (6), Ag2+ 79 (4) и 94 (6), Ag3+ 75 (6).

Серебро – белый блестящий мягкий пластичный металл, в тонких плёнках и в проходящем свете – голубого цвета; кристаллизуется в гранецентрированной кубической решётке; tпл 961,93 °C, tкип 2167 °C; при 293 К плотность 10 491 кг/м3, удельное электрическое сопротивление 1,59 мкОм·см, теплопроводность 419 Вт/(м·К) (примеси в серебре уменьшают электро- и теплопроводность); твёрдость по Бринеллю 245–250 МПа, модуль упругости 82,7 ГПа; обладает высокой отражательной способностью (серебро, осаждённое в вакууме на стекло, отражает 95 % видимого света). Серебро хорошо адсорбирует Н2, О2, Аr и другие газы (например, Ag при 500 °C поглощает до 5 объёмов О2); при охлаждении жидкого серебра, содержащего растворённый О2, выделение газа может происходить со взрывом.

Образец чистого серебра.

Фото: Handmade Pictures / legion-media.ruСеребро химически малоактивно. Из соединений легко восстанавливается до Ag0 более активными металлами, углеродом, Н2 и другими восстановителями. При комнатной температуре не взаимодействует с О2 воздуха, при нагревании до 170 °C покрывается плёнкой Ag2O. В присутствии влаги окисляется озоном до высших оксидов – Ag2O2 и Ag2O3. При взаимодействии с S или Н2S в присутствии О2 образуется Ag2S. С P, As, C, халькогенами образует бинарные соединения; с HNO3 – нитрат серебра; с концентрированной H2SO4 – сульфат Ag2SO4; с галогенами и концентрированными галогеноводородными кислотами – галогениды серебра. В присутствии О2 реагирует с цианидами щелочных металлов c образованием растворимых комплексных солей, например Na[Ag(CN)2]. Не реагирует со щелочами и органическими кислотами. Почти все соединения Ag(I) на свету разлагаются с выделением Ag и приобретают серый или чёрный цвет, что используется в фотографии. Углерод- и азотсодержащие соединения Ag(I) разлагаются со взрывом. Серебро образует многочисленные интерметаллиды и сплавы с другими металлами (Pd, Аu, Сu, Ni, Pb и др.).

Образец чистого серебра.

Фото: Handmade Pictures / legion-media.ruСеребро химически малоактивно. Из соединений легко восстанавливается до Ag0 более активными металлами, углеродом, Н2 и другими восстановителями. При комнатной температуре не взаимодействует с О2 воздуха, при нагревании до 170 °C покрывается плёнкой Ag2O. В присутствии влаги окисляется озоном до высших оксидов – Ag2O2 и Ag2O3. При взаимодействии с S или Н2S в присутствии О2 образуется Ag2S. С P, As, C, халькогенами образует бинарные соединения; с HNO3 – нитрат серебра; с концентрированной H2SO4 – сульфат Ag2SO4; с галогенами и концентрированными галогеноводородными кислотами – галогениды серебра. В присутствии О2 реагирует с цианидами щелочных металлов c образованием растворимых комплексных солей, например Na[Ag(CN)2]. Не реагирует со щелочами и органическими кислотами. Почти все соединения Ag(I) на свету разлагаются с выделением Ag и приобретают серый или чёрный цвет, что используется в фотографии. Углерод- и азотсодержащие соединения Ag(I) разлагаются со взрывом. Серебро образует многочисленные интерметаллиды и сплавы с другими металлами (Pd, Аu, Сu, Ni, Pb и др.).

При восстановлении соединений или при диспергировании компактного металлического серебра образуется коллоидное серебро. Золи серебра в зависимости от размера частиц металла и способа получения золя окрашены в различные цвета – от фиолетового до оранжевого. Коллоидное серебро – восстановитель, бактерицидный препарат (колларгол, протаргол). При попадании растворимых соединений серебра на кожу и слизистые оболочки происходит серо-чёрное окрашивание поверхности тканей (вследствие восстановления до коллоидного серебра) – аргирия.

Получение

Первая стадия переработки всех содержащих серебро руд – флотационное и гравитационное обогащение. Дальнейшие методы выделения серебра зависят от типа руды и содержания Ag и подразделяются на пирометаллургические и гидрометаллургические. Сульфидные руды подвергают обжигу – окислительному, восстановительному (или хлорирующему). Серебряные руды перерабатывают после обогащения методом цианирования: руду обрабатывают в водном растворе NaCN или KCN в присутствии О2 и затем серебро извлекают из комплексных цианидов восстановлением металлами или с использованием ионного обмена. Для получения серебра высокой чистоты (99,999 %) сырой металл подвергают электролитическому аффинажу в растворе AgNO3 с осаждением на катоде (примеси переходят в шлам). Все содержащие серебро отходы промышленности (отработанные фотоматериалы, контакты, источники питания и т. п.) подвергаются переработке с целью извлечения вторичного серебра, которое вновь расходуется в промышленности (60–70 % от общего потребления). Объём мирового производства серебра 23,5 тыс. т/год (2020).

Применение

Серебро используется для изготовления кино- и фотоматериалов, сплавов с Pd, Аu, Сu, Zn, контактов, припоев, проводящих слоёв, элементов реле в электротехнике и электронике, стоматологических сплавов с Аu, Сu, Hg, Sn, серебряно-цинковых аккумуляторов, обладающих высокой энергоёмкостью (космическая и оборонная техника), оксидно-серебряных элементов питания часов, монет, ювелирных изделий, украшений, столовой посуды, зеркал, аппаратов в пищевой промышленности, катализаторов (дожигания CО, восстановления NO, эпоксидирования этилена, процессов окисления в органическом синтезе) и др.

Исторический очерк

Начало использования серебра связано с культурами, освоившими медь и золото. Древнейшие изделия из серебра известны не позднее конца 5-го или рубежа 5–4-го тыс. до н. э. (Варненский могильник, Караново VI, Гумельница Балкано-Карпатской металлургической провинции; Бейджесултан в Юго-Западной Анатолии; культура Балатон – Ласинья на северо-западе Среднего Подунавья). С 4-го тыс. серебряные украшения, сосуды, фигурки, инкрустации и другие изделия известны в майкопской культуре на Северном Кавказе, Коруджутепе и Арслантепе (Восточная Анатолия), Библе (Левант), Уре (Южная Месопотамия) и др. Бо́льшую часть серебра получали из свинцовых руд, что подтверждено находками с 4-го тыс. (Хабуба-Кабира на Среднем Евфрате) свинцового глёта (PbO), возникающего при купелировании (трейбовании) – окислительном отделении свинца от серебра в расплавленном состоянии. Основные месторождения известны в Центральном Иране и Анатолии, откуда серебро распространяется в Циркумпонтийской металлургической провинции. С 3-го тыс. на Ближнем Востоке слитки серебра становятся формой денег (для 2-го тыс. до н. э. отношение стоимости серебра к меди – 1:180). В среднем и позднем бронзовых веках серебро известно от Евразийской степной металлургической провинции (в том числе рудники и месторождения Урала, Казахстана, Саяно-Алтая) до многих регионов Европы (месторождения на Иберийском п-ове, в Восточных Альпах, позднее Лаврийские рудники, рудники в Богемии и др.). В Русском государстве собственные источники серебра открыты в конце 15 в. н. э. на Северном Урале, позднее – на о. Медвежий в Белом море.