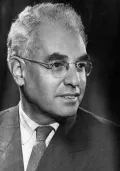

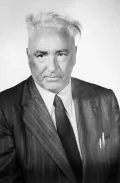

Ратинов Александр Рувимович

Рати́нов Алекса́ндр Руви́мович (1920–2007), советский и российский юрист, психолог. Основоположник современной российской юридической психологии. Автор теории правосознания (при участии Г. Х. Ефремовой). Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный работник прокуратуры.