Египет. История. История с 7 по начало 20 вв.

Исто́рия Еги́пта с 7 по нача́ло 20 вв., история Арабской Республики Египет, государства в Северной Африке, с арабского завоевания до начала 20 в. (историю Египта с древнейших времён см. в статье Древний Египет)

Египет в середине 7 – 15 вв.

С 395 г. территории Египта входили в состав Византии. В конце 639 г. в Египет вторгся отряд арабов-мусульман под предводительством Амра ибн аль-Аса. В ходе нескольких сражений, решающее из которых произошло 15 июля 640 г. при Гелиополе (Айн-Шамс), армия Амра, усилившаяся за счёт подкреплений из Аравии, разбила византийские войска. После падения Александрии в 642 г. Египет стал провинцией Арабского халифата. Местное население Египта (копты) не противостояло арабам. Столица Египта была перенесена в г. Фустат (араб. فسطاط – шатёр, военный лагерь), построенный недалеко от античного Вавилона в долине Нила. В 7 – начале 8 вв. Египет служил арабам плацдармом для дальнейших завоеваний в Средиземноморье и Северной Африке.

Мечеть Амра ибн аль-Аса, Фустат (ныне в черте Каира).

Правители Египта назначались из центра Арабского халифата (при Омейядах – Дамаск, при Аббасидах – Багдад). Первоначально глава Египта – эмир (командующий, начальник) – обладал полнотой как гражданской, так и военной власти, был предстоятелем на общей молитве мусульман. В дальнейшем за эмиром было сохранено лишь командование войсками. Злоупотребления властью, допускавшиеся наместниками, вызывали недовольство египтян (как мусульман, так и христиан), которые нередко поднимали восстания. До середины 9 в. ключевые посты в Египте занимали представители арабской военной знати, но с ослаблением в халифате династии Аббасидов власть в Египте перешла в руки тюркских военачальников, образовавших династии Тулунидов (868–905) и Ихшидидов (905–969). Они создали в Египте фактически самостоятельные государства, хотя формально признавали верховенство халифов.

Мечеть Амра ибн аль-Аса, Фустат (ныне в черте Каира).

Правители Египта назначались из центра Арабского халифата (при Омейядах – Дамаск, при Аббасидах – Багдад). Первоначально глава Египта – эмир (командующий, начальник) – обладал полнотой как гражданской, так и военной власти, был предстоятелем на общей молитве мусульман. В дальнейшем за эмиром было сохранено лишь командование войсками. Злоупотребления властью, допускавшиеся наместниками, вызывали недовольство египтян (как мусульман, так и христиан), которые нередко поднимали восстания. До середины 9 в. ключевые посты в Египте занимали представители арабской военной знати, но с ослаблением в халифате династии Аббасидов власть в Египте перешла в руки тюркских военачальников, образовавших династии Тулунидов (868–905) и Ихшидидов (905–969). Они создали в Египте фактически самостоятельные государства, хотя формально признавали верховенство халифов.

Династия Ихшидидов пала в 969 г. под ударами войск Фатимидского халифата (909–1171), образовавшегося на территории Туниса и подчинившего к тому времени почти всю Северную Африку и Сицилию. Фатимиды возводили своё происхождение к дочери пророка Мухаммеда Фатиме и следовали исмаилитскому учению. Они открыто отказывались признавать политический авторитет Аббасидов и провозглашали себя истинными наследниками Мухаммеда и центром мусульманского мира. В начале 970-х гг. рядом с Фустатом они построили новую столицу Египта под названием аль-Кахира (Каир; араб. القاهرة – Победоносная). Опираясь на ресурсы Египта, Фатимиды завоевали Сирию и Палестину, установили своё покровительство над священными городами мусульман Меккой и Мединой. В их владения входили также некоторые области Судана и Йемена. Поскольку большинство мусульманского населения Египта придерживалось суннизма, фатимидские халифы проводили политику веротерпимости.

При Фатимидах государство выступало в роли верховного собственника всех земель и предоставляло их различным категориям населения на определённых условиях. Военные получали условное земельное пожалование (икта); расширилась практика учреждения земельных вакфов на содержание мечетей в пользу Мекки, на поддержание бедных. Централизация государства, относительная стабильность политической ситуации при Фатимидах способствовали развитию городской жизни в Египте. В ремесленном производстве большую роль играли крупные мастерские, продукция которых находила широкий сбыт как внутри страны, так и за её пределами. Превращению Египта в важный центр международной торговли способствовало также развитие сельского хозяйства. Фатимиды поощряли товарооборот, устанавливали низкие таможенные пошлины, привлекая в Египет торговцев из других стран. В 11 в. на Египет обрушилась очередная волна нашествия бедуинов – арабских кочевых племён из Аравии. Они играли важную роль в торговле, в снабжении городов необходимым сырьём и продовольствием, в обеспечении караванов верховыми и вьючными животными, активно вмешивались в политическую жизнь страны.

Во 2-й половине 11 в. Фатимидский халифат значительно ослабел, его территория ограничивалась почти одним Египтом. Утрата провинций, сокращение доходов от торговли, длительный голод в 1064–1072 гг., эпидемии обусловили экономический упадок халифата. В середине 12 в. Египет пытались захватить крестоносцы, ставшие после захвата Иерусалима (1099) источником постоянной угрозы. Крестоносцы разграбили египетские города Тиннис, Александрия, а в 1168 г. осадили Каир. От угрозы завоевания крестоносцами Египет был спасён войсками сирийских атабеков Зенгидов, которые трижды отправляли туда военные экспедиции. В 1171 г. один из зенгидских военачальников курдского происхождения – Салах ад-Дин – низложил фатимидского халифа аль-Адида и провозгласил себя правителем Египта. Салах ад-Дин стал основателем династии Айюбидов (1171–1250). Все дальнейшие попытки крестоносцев овладеть Египтом окончились неудачей.

Портрет Салах ад-Дина. 1584. Британский музей, Лондон. В Египте и Сирии Салах ад-Дин создал новое войско и флот. В ходе войн 1174–1187 гг. Салах ад-Дин основал обширное государство с центром в Египте, присоединив почти всю Сирию, северное междуречье Тигра и Евфрата, Северную Африку до современного Туниса, Западную Аравию до Йемена. После кончины Салах ад-Дина (1193), согласно оставленному им завещанию, государство было разделено между его родственниками (Египет достался сыну Салах ад-Дина – Азизу). В начале 13 в. Айюбидам пришлось отражать новые нападения крестоносцев. В ходе Пятого (1218–1221) и Седьмого (1248–1254) крестовых походов европейцы дважды овладевали портом Думьят (Дамиетта) на средиземноморском побережье, однако закрепить успех им не удалось. В 1244 г. Айюбиды разгромили основные силы Иерусалимского королевства, в 1248 г. – войско французского короля Людовика IX и этим, по сути, окончательно пресекли европейскую военную экспансию на Ближнем Востоке. Укрепляя армию для борьбы с крестоносцами, Айюбиды набирали мамлюков, которые в 1240-х гг. составляли уже значительную часть войска. Мамлюкские военачальники стали диктовать свою волю государству, а в 1250 г. свергли султана.

Портрет Салах ад-Дина. 1584. Британский музей, Лондон. В Египте и Сирии Салах ад-Дин создал новое войско и флот. В ходе войн 1174–1187 гг. Салах ад-Дин основал обширное государство с центром в Египте, присоединив почти всю Сирию, северное междуречье Тигра и Евфрата, Северную Африку до современного Туниса, Западную Аравию до Йемена. После кончины Салах ад-Дина (1193), согласно оставленному им завещанию, государство было разделено между его родственниками (Египет достался сыну Салах ад-Дина – Азизу). В начале 13 в. Айюбидам пришлось отражать новые нападения крестоносцев. В ходе Пятого (1218–1221) и Седьмого (1248–1254) крестовых походов европейцы дважды овладевали портом Думьят (Дамиетта) на средиземноморском побережье, однако закрепить успех им не удалось. В 1244 г. Айюбиды разгромили основные силы Иерусалимского королевства, в 1248 г. – войско французского короля Людовика IX и этим, по сути, окончательно пресекли европейскую военную экспансию на Ближнем Востоке. Укрепляя армию для борьбы с крестоносцами, Айюбиды набирали мамлюков, которые в 1240-х гг. составляли уже значительную часть войска. Мамлюкские военачальники стали диктовать свою волю государству, а в 1250 г. свергли султана.

Установление в Египте власти мамлюкских династий – тюркских (1250–1382) и черкесских (1382–1517) – совпало с возникновением угрозы монгольского завоевания Ближнего Востока. Борьба мамлюков против монголов продолжалась несколько десятилетий. Мамлюки одержали значительные победы при Айн-Джалуте в 1260 г. и при Хомсе в 1281 г. и отстояли Сирию и Египет, создали империю, включавшую, помимо Египта, Палестину, Сирию, Киликию, Киренаику, районы Судана на побережье Красного моря.

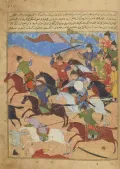

Битва при Хомсе. 1281. Миниатюра из рукописи «Цветок историй из страны Востока». 14 в. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. NAF 886. Fol. 27v. Мамлюки поддерживали в Египте централизованное государство, где правящая верхушка состояла из бывших рабов, обращённых в ислам, получивших образование и воспитание, ставших воинами. Организация управления Египтом при мамлюках во многом воспроизводила прежние формы, сложившиеся при Айюбидах. Как и Айюбиды, мамлюки проводили политику поощрения свободного ремесла. Основным производителем продукции в городах стал юридически свободный, самостоятельный ремесленник.

Битва при Хомсе. 1281. Миниатюра из рукописи «Цветок историй из страны Востока». 14 в. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. NAF 886. Fol. 27v. Мамлюки поддерживали в Египте централизованное государство, где правящая верхушка состояла из бывших рабов, обращённых в ислам, получивших образование и воспитание, ставших воинами. Организация управления Египтом при мамлюках во многом воспроизводила прежние формы, сложившиеся при Айюбидах. Как и Айюбиды, мамлюки проводили политику поощрения свободного ремесла. Основным производителем продукции в городах стал юридически свободный, самостоятельный ремесленник.  Сражение между монголами и мамлюками. Миниатюра из рукописи Рашид ад-Дина «Джами ат-таварих» («Сборник летописей»). 1430–1434. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. Supplément Persan 1113. Fol. 236r.Значительное развитие получила торговля, как внутренняя, так и внешняя; в городах увеличилось число специализированных рынков. Налоговые поступления от торгово-ремесленного населения составляли важную часть доходов казны.

Сражение между монголами и мамлюками. Миниатюра из рукописи Рашид ад-Дина «Джами ат-таварих» («Сборник летописей»). 1430–1434. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. Supplément Persan 1113. Fol. 236r.Значительное развитие получила торговля, как внутренняя, так и внешняя; в городах увеличилось число специализированных рынков. Налоговые поступления от торгово-ремесленного населения составляли важную часть доходов казны.

Мамлюкские султаны рассматривали своё государство как центр мусульманского мира. В 1261 г. султан Бейбарс предоставил убежище бежавшему из Багдада представителю халифского рода Аббасидов и установил ему денежное содержание. Присутствие Аббасидов в Египте давало мамлюкским султанам право претендовать на роль главных защитников ислама. При этом Аббасиды периодически вмешивались в борьбу за власть в государстве мамлюков.

Османское правление (начало 16 в. – 1914)

С конца 15 в. у мамлюкского Египта появились сильные соперники в лице державы Сефевидов в Персии и Османской империи. Разгром египетского флота португальцами у Диу (1509) не только нанёс серьёзный урон военному могуществу мамлюков, но и обнажил глубокий экономический и политический кризис египетского государства и общества. После ряда конфликтов между Османами и мамлюками (война 1485–1491) османские войска начали завоевание арабских земель. Турки разгромили мамлюкскую армию в Сирии в битве на Мардж-Дабике 24 августа 1516 г., а затем вторглись в Египет. Выиграв у мамлюков сражение при Эр-Райдании 22 января 1517 г., они захватили Каир. В Египте Османы создали вассальное государство во главе с перешедшим на их сторону мамлюкским военачальником Хайрбеком, которому даровали титул «малик аль-умара» (араб. ملك الأمراء). После его смерти (1522) Египет был превращён в османскую провинцию – эйялет, обязанную выплачивать Османской империи ежегодную дань, а также снабжать Мекку и Медину продовольствием, деньгами и всем необходимым для организации хаджа.

Даниэль Хопфер Старший. Трое мамлюков. 1526–1536. Британский музей, Лондон. Во главе Египта стоял бейлербей, назначавшийся османским султаном. С 17 в. он стал именоваться вали. В стране были размещены 6 корпусов османских войск; из мамлюков, перешедших на сторону турок, был образован 7-й корпус. Войска участвовали в общеимперских войнах, охраняли караваны хаджа из Египта, обеспечивали доставку дани в Константинополь, а также выполняли фискальные и полицейские функции. Командиры корпусов играли важную роль в политической жизни провинции. Общее управление Египтом осуществлял диван, который частично обладал законодательной, исполнительной и судебной функциями. Диван состоял из высших османских чиновников, командиров корпусов, крупнейших судей и законоведов (улемов). Мамлюкские политические институты были упразднены.

Даниэль Хопфер Старший. Трое мамлюков. 1526–1536. Британский музей, Лондон. Во главе Египта стоял бейлербей, назначавшийся османским султаном. С 17 в. он стал именоваться вали. В стране были размещены 6 корпусов османских войск; из мамлюков, перешедших на сторону турок, был образован 7-й корпус. Войска участвовали в общеимперских войнах, охраняли караваны хаджа из Египта, обеспечивали доставку дани в Константинополь, а также выполняли фискальные и полицейские функции. Командиры корпусов играли важную роль в политической жизни провинции. Общее управление Египтом осуществлял диван, который частично обладал законодательной, исполнительной и судебной функциями. Диван состоял из высших османских чиновников, командиров корпусов, крупнейших судей и законоведов (улемов). Мамлюкские политические институты были упразднены.

В Египте османами была проведена земельная реформа. Мамлюкские икта были ликвидированы, а земли перешли в собственность государства. Османы первоначально обеспечивали сбор налогов при помощи чиновников, однако в конце 16 – 17 вв. получила распространение система откупов (ильтизам; араб. التزام – обязательство, долг). Этот порядок сбора налогов дал возможность мамлюкам вновь войти в число землевладельцев. Хозяйственный подъём в начале османской эпохи сменился упадком в конце 16 – 17 вв. Площади обрабатываемых земель стали сокращаться, часто возникал дефицит товаров, сопровождавшийся ростом цен.

Важную роль в египетском обществе играли мусульманские богословы, традиционно выполнявшие роль третейских судей и посредников. Высоки были военно-политические возможности египетских бедуинов, составлявших около 10 % населения. Торгово-ремесленное население городов не представляло самостоятельной общественной силы: не пользовавшиеся покровительством со стороны государства торговцы и ремесленники были вынуждены обращаться за защитой к османским военным корпусам, а военные навязывали себя в качестве покровителей, за что получали вознаграждение. Такое «сращивание» военных кругов и горожан не способствовало ни развитию городской жизни, ни повышению боеспособности армии. Египетская деревня была отдана на произвол налоговым откупщикам.

Ситуация в Египте 17–18 вв. характеризовалась острым соперничеством мамлюков и османских воинских корпусов, продолжавших претендовать на безраздельную власть. В результате военных мятежей (крупнейшие из них – восстание мамлюков 1605–1609 и мамлюкско-янычарское противоборство 1671–1711) позиции Османской Порты в Египте были значительно ослаблены. Мамлюкские беи выдвигали свои кандидатуры на большинство высших постов в эялете. В это же время в мамлюкской среде более отчётливо проявлялись антиосманские настроения. С 1711 г. управление Египтом фактически перешло в руки эмиров, действовавших в интересах соперничавших мамлюкских группировок и янычар. Глава Египта носил титул «шейх аль-балад», а османский вали сохранял представительские функции. К середине 18 в. в собственности мамлюков было ⅔ обрабатываемых земель.

В последней трети 18 в. лидеры наиболее влиятельной мамлюкской группировки Каздаглия вступили в открытую конфронтацию с Османской империей. Их сепаратистские устремления проявились в ходе восстания Али-бея аль-Кабира (1760–1767, 1769–1772), в результате которого Египет стал полностью независимым от Османской империи. В ноябре 1770 г. войска Али-бея вторглись в Сирию и 9 июня 1771 г. вступили в Дамаск, однако после этого успеха египетская армия под предводительством Мухаммада-бея Абу аз-Захаба отказалась продолжать борьбу с султаном. Не сумев подавить мятеж, Али-бей бежал в Сирию, а в 1773 г. погиб.

Портрет Али-бея аль-Кабира. 18 в. Национальная библиотека Франции, Париж. При Мухаммаде-бее Абу аз-Захабе (1773–1775) и его преемниках мамлюки формально признали свою зависимость от Османской империи. На практике дань с Египта перестала поступать в Константинополь, расходы на нужды благотворительности, в том числе на организацию хаджа, были сведены к минимуму. В 1786 г. в Египет была направлена турецкая военная экспедиция под командованием Хасан-паши аль-Джезаирли с целью вернуть провинцию под прямое управление Порты. В 1786 г. турки заняли Каир, заменили у власти одну группировку мамлюков другой, но экспедиция не привела к серьёзным изменениям в отношениях Египта и Османской империи. Вскоре мамлюкские соправители Египта шейх аль-балад Ибрагим-бей и амир аль-хадж (руководитель караванов паломников) Мурад-бей, воспользовавшись русско-турецкой войной 1787–1791 гг., вернули себе контроль над Египтом и воссоздали мамлюкский эмират.

Портрет Али-бея аль-Кабира. 18 в. Национальная библиотека Франции, Париж. При Мухаммаде-бее Абу аз-Захабе (1773–1775) и его преемниках мамлюки формально признали свою зависимость от Османской империи. На практике дань с Египта перестала поступать в Константинополь, расходы на нужды благотворительности, в том числе на организацию хаджа, были сведены к минимуму. В 1786 г. в Египет была направлена турецкая военная экспедиция под командованием Хасан-паши аль-Джезаирли с целью вернуть провинцию под прямое управление Порты. В 1786 г. турки заняли Каир, заменили у власти одну группировку мамлюков другой, но экспедиция не привела к серьёзным изменениям в отношениях Египта и Османской империи. Вскоре мамлюкские соправители Египта шейх аль-балад Ибрагим-бей и амир аль-хадж (руководитель караванов паломников) Мурад-бей, воспользовавшись русско-турецкой войной 1787–1791 гг., вернули себе контроль над Египтом и воссоздали мамлюкский эмират.

Луи-Франсуа Лежён. Битва при пирамидах 21 июля 1798. 1806. Версальский дворец.На рубеже 18 и 19 вв. Египет стал объектом колониальной экспансии Франции. Генерал революционной республики Наполеон Бонапарт организовал масштабную военную экспедицию в Египет. Французские войска высадились в Египте 1 июля 1798 г., а через 3 недели, 21 июля, произошло «сражение у пирамид».

Луи-Франсуа Лежён. Битва при пирамидах 21 июля 1798. 1806. Версальский дворец.На рубеже 18 и 19 вв. Египет стал объектом колониальной экспансии Франции. Генерал революционной республики Наполеон Бонапарт организовал масштабную военную экспедицию в Египет. Французские войска высадились в Египте 1 июля 1798 г., а через 3 недели, 21 июля, произошло «сражение у пирамид».

Поражение в нём мамлюков привело к быстрому установлению французского правления в Египте.  Жан-Александр Аллэ. Портрет Мурад-бея. 1829–1830. По рисунку Ашиля Девериа. По работе Жана-Шарля-Франсуа Лелуа. Рейксмюсеум, Амстердам. Французы создали оккупационную администрацию, но сохранили местные органы власти, контролировали Нижний и Средний Египет. Верхний Египет, находившийся под контролем мамлюкского правителя Мурад-бея (1750–1801), был фактически превращён во французский протекторат. Пребывание французской армии в Египте сопровождалось мародёрством, грабежами и насилием. Контрибуции и принудительные займы, реквизиции продовольствия и скота разоряли городское население и феллахов (крестьян).

Жан-Александр Аллэ. Портрет Мурад-бея. 1829–1830. По рисунку Ашиля Девериа. По работе Жана-Шарля-Франсуа Лелуа. Рейксмюсеум, Амстердам. Французы создали оккупационную администрацию, но сохранили местные органы власти, контролировали Нижний и Средний Египет. Верхний Египет, находившийся под контролем мамлюкского правителя Мурад-бея (1750–1801), был фактически превращён во французский протекторат. Пребывание французской армии в Египте сопровождалось мародёрством, грабежами и насилием. Контрибуции и принудительные займы, реквизиции продовольствия и скота разоряли городское население и феллахов (крестьян).

Разгром британской эскадрой Г. Нельсона французского флота в сражении при Абу-Кире в 1798 г. совпал с возникновением в Египте освободительного движения. В октябре 1798 и марте 1800 гг. в Каире произошли восстания горожан, которые были беспощадно подавлены. Османская империя объявила Франции войну и присоединилась к антифранцузской коалиции европейских держав. В августе 1799 г. Бонапарт тайно вернулся во Францию, а его преемники – генералы Ж.-Б. Клебер и Ж.-Ф. Мену – не смогли предотвратить крах экспедиции. Летом 1801 г. французы капитулировали и осенью того же года покинули Египет.

По Амьенскому мирному договору 1802 г. Египет был признан частью Османской империи; с его территории были эвакуированы также британские экспедиционные силы. Однако Порта не располагала возможностью утвердить своё господство в стране. В Египте развернулась борьба за власть, в которой вновь участвовали мамлюкские группировки и османские воинские корпуса.

Формирование автономии Египта

Столкновение османов с мамлюками успешно использовал командир албанского корпуса Мухаммад Али. В 1805 г. при поддержке видных улемов и влиятельных глав торгово-ремесленных корпораций Каира он сместил османского наместника Хуршид-пашу и занял его место. Расправившись в 1811 г. с мамлюкской оппозицией, Мухаммад Али превратился в единоличного правителя Египта. Целью его политики стало создание самостоятельного государства. Мухаммад Али наращивал военную мощь Египта: его армия и флот, комплектовавшиеся на основе рекрутской повинности, стали строиться с учётом европейских военных технологий. В Египте была создана сеть светских школ и профессиональных училищ. По инициативе Мухаммада Али молодых способных египтян стали направлять на учёбу в высшие учебные заведения Европы (регулярно с 1826). Прежняя система управления была ликвидирована, создан строго централизованный государственный аппарат.

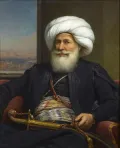

Огюст Кудер. Портрет Мухаммада Али Египетского. 1841. Версальский дворец.С 1811 г. Мухаммад Али вёл непрерывные войны. В 1810–1820-х гг. он завоевал значительные территории, присоединил к Египту Аравию (1811–1818) и Восточный Судан (1820–1822). В 1824–1827 гг. египетская армия участвовала в борьбе против греческого национально-освободительного движения. После потери флота в Наваринском сражении 1827 г. Мухаммад Али был вынужден вывести войска из Греции. С 1831 г. его борьба с османами приняла форму открытой военной конфронтации. Первое столкновение 1831–1833 гг. показало превосходство армии Мухаммада Али: турки потерпели поражения при Хомсе, Бейлане и Конье. Согласно договору, заключённому в Кютахье в 1833 г., османский султан был вынужден признать за Мухаммадом Али право на управление Египтом, Сирией и Палестиной. Египетский паша формально оставался вассалом Порты, но в действительности находившиеся в его власти земли уже стали самостоятельным государством. В турецко-египетском конфликте 1839–1840 гг. османского султана поддержала коалиция европейских держав во главе с Великобританией. Разгромив турецкие войска при Незибе в 1839 г., Мухаммад Али не смог противостоять новой англо-австро-турецкой интервенции 1840 г. 27 ноября правитель Египта капитулировал и возвратил османскому суверену бо́льшую часть своих владений, сохранив власть в Египте и Судане.

Огюст Кудер. Портрет Мухаммада Али Египетского. 1841. Версальский дворец.С 1811 г. Мухаммад Али вёл непрерывные войны. В 1810–1820-х гг. он завоевал значительные территории, присоединил к Египту Аравию (1811–1818) и Восточный Судан (1820–1822). В 1824–1827 гг. египетская армия участвовала в борьбе против греческого национально-освободительного движения. После потери флота в Наваринском сражении 1827 г. Мухаммад Али был вынужден вывести войска из Греции. С 1831 г. его борьба с османами приняла форму открытой военной конфронтации. Первое столкновение 1831–1833 гг. показало превосходство армии Мухаммада Али: турки потерпели поражения при Хомсе, Бейлане и Конье. Согласно договору, заключённому в Кютахье в 1833 г., османский султан был вынужден признать за Мухаммадом Али право на управление Египтом, Сирией и Палестиной. Египетский паша формально оставался вассалом Порты, но в действительности находившиеся в его власти земли уже стали самостоятельным государством. В турецко-египетском конфликте 1839–1840 гг. османского султана поддержала коалиция европейских держав во главе с Великобританией. Разгромив турецкие войска при Незибе в 1839 г., Мухаммад Али не смог противостоять новой англо-австро-турецкой интервенции 1840 г. 27 ноября правитель Египта капитулировал и возвратил османскому суверену бо́льшую часть своих владений, сохранив власть в Египте и Судане.

Исмаил-паша. Библиотека Конгресса, Вашингтон. С распространением на Египет действия англо-турецких и франко-турецких торговых конвенций 1838 г. его рынки были открыты для иностранных товаров, началось усиленное проникновение французского и британского капитала. Вскоре иностранный капитал в Египте полностью контролировал экспортно-импортные операции, кредитно-финансовую сферу, коммуникации. Преемник Мухаммада Али Аббас I Хильми (1849–1854) безуспешно пытался ограничить деятельность иностранцев в Египте. При Исмаиле-паше Египет вновь получил автономный статус в составе Османской империи и право заключать финансовые и экономические соглашения с другими государствами (с 1873). Правитель Египта стал именоваться хедивом.

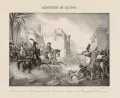

Исмаил-паша. Библиотека Конгресса, Вашингтон. С распространением на Египет действия англо-турецких и франко-турецких торговых конвенций 1838 г. его рынки были открыты для иностранных товаров, началось усиленное проникновение французского и британского капитала. Вскоре иностранный капитал в Египте полностью контролировал экспортно-импортные операции, кредитно-финансовую сферу, коммуникации. Преемник Мухаммада Али Аббас I Хильми (1849–1854) безуспешно пытался ограничить деятельность иностранцев в Египте. При Исмаиле-паше Египет вновь получил автономный статус в составе Османской империи и право заключать финансовые и экономические соглашения с другими государствами (с 1873). Правитель Египта стал именоваться хедивом. Восстание в Каире. 19 в. Музей Карнавале, Париж.

Восстание в Каире. 19 в. Музей Карнавале, Париж.

С 1851 г. Египет ввёл практику предоставления концессий иностранцам. В 1854 г. Франции была выдана концессия на сооружение Суэцкого канала, который был открыт 17 ноября 1869 г. Ввоз в Египет иностранных капиталов в форме внешних займов, предоставлявшихся европейскими банками, стал одной из причин катастрофического роста государственного долга и в конечном счёте утраты Египтом финансовой самостоятельности. В 1876 г. была установлена система англо-французского контроля над египетскими финансами, а в 1878 г. ограничена власть хедива и образовано новое правительство («европейский кабинет»), в котором ключевые должности заняли представители западных держав.

Тауфик-паша. Библиотека Конгресса, Вашингтон. В 1860–1870-х гг. растущая зависимость Египта от иностранных держав и траты всех государственных средств на уплату долгов спровоцировали рост националистических настроений среди египтян. Политизация египетского общества и крупные выступления против засилья иностранцев позволили Исмаилу-паше отправить «европейский кабинет» в отставку, однако в 1879 г. он сам был низложен и новым хедивом стал Тауфик-паша (1879–1892) – ставленник иностранных финансовых контролёров. К оппозиционному движению присоединились армейские круги. Полковник Ахмед Ораби-паша вместе со своими приверженцами в 1881 г. сформировал организацию партийного типа «Ватан» (араб. وطن – Отечество) и в этом же году поднял восстание, в результате которого власть перешла к египетской армии. Переворот вызвал интервенцию британских войск и оккупацию Египта в 1882 г. Участники национального движения подверглись массовым репрессиям, а Ораби-паша и его ближайшие соратники сосланы на о. Цейлон.

Тауфик-паша. Библиотека Конгресса, Вашингтон. В 1860–1870-х гг. растущая зависимость Египта от иностранных держав и траты всех государственных средств на уплату долгов спровоцировали рост националистических настроений среди египтян. Политизация египетского общества и крупные выступления против засилья иностранцев позволили Исмаилу-паше отправить «европейский кабинет» в отставку, однако в 1879 г. он сам был низложен и новым хедивом стал Тауфик-паша (1879–1892) – ставленник иностранных финансовых контролёров. К оппозиционному движению присоединились армейские круги. Полковник Ахмед Ораби-паша вместе со своими приверженцами в 1881 г. сформировал организацию партийного типа «Ватан» (араб. وطن – Отечество) и в этом же году поднял восстание, в результате которого власть перешла к египетской армии. Переворот вызвал интервенцию британских войск и оккупацию Египта в 1882 г. Участники национального движения подверглись массовым репрессиям, а Ораби-паша и его ближайшие соратники сосланы на о. Цейлон.

Портрет Ахмеда Ораби-паши. Иллюстрация из журнала: Světozor. 1882. Ročník 16, číslo 28. S. 332. Великобритания воздержалась от прямой аннексии Египта, опасаясь крупного международного кризиса, и заявляла об оккупации как о временной мере для нормализации обстановки в стране. Формально Египет продолжал считаться автономной частью Османской империи, однако фактически был превращён в британскую колонию. Прерогативы хедива и египетского правительства были ограничены, вся полнота власти была сосредоточена у британского генерального консула и британских советников, работавших во всех ведомствах. В 1899 г. было заключено англо-египетское соглашение о совместном управлении Суданом, который фактически перешёл под контроль Великобритании. В 1906 г. Великобритания присоединила к Египту Синайский полуостров. Англичане провели денежную реформу и сбалансировали бюджет Египта, осуществили конверсию государственного долга. Во 2-й половине 19 в. Египет был превращён в страну хлопковой монокультуры и сырьевую базу британской текстильной промышленности. В Египте стали создавать политические организации и партии, наиболее популярной среди которых стала партия «Ватан».

Портрет Ахмеда Ораби-паши. Иллюстрация из журнала: Světozor. 1882. Ročník 16, číslo 28. S. 332. Великобритания воздержалась от прямой аннексии Египта, опасаясь крупного международного кризиса, и заявляла об оккупации как о временной мере для нормализации обстановки в стране. Формально Египет продолжал считаться автономной частью Османской империи, однако фактически был превращён в британскую колонию. Прерогативы хедива и египетского правительства были ограничены, вся полнота власти была сосредоточена у британского генерального консула и британских советников, работавших во всех ведомствах. В 1899 г. было заключено англо-египетское соглашение о совместном управлении Суданом, который фактически перешёл под контроль Великобритании. В 1906 г. Великобритания присоединила к Египту Синайский полуостров. Англичане провели денежную реформу и сбалансировали бюджет Египта, осуществили конверсию государственного долга. Во 2-й половине 19 в. Египет был превращён в страну хлопковой монокультуры и сырьевую базу британской текстильной промышленности. В Египте стали создавать политические организации и партии, наиболее популярной среди которых стала партия «Ватан». Погрузка хлопка в порту Александрии. Начало 20 в.

Погрузка хлопка в порту Александрии. Начало 20 в.

В ответ на требования эвакуации британских войск колониальные власти в 1909 г. ввели в действие чрезвычайные законы и запретили критику в печати британской политики. Убийство египетского премьер-министра Бутроса Гали в 1910 г. дало повод англичанам перейти к репрессиям против националистов, которые были вынуждены уйти в подполье или эмигрировать.