Астробиология

Астробиоло́гия (от астро... и биология), научная дисциплина, изучающая происхождение и эволюцию жизни во Вселенной. Астробиология основывается на достижениях биологии, химии, астрономии и космонавтики. Основные задачи астробиологии – выяснение обстоятельств зарождения и путей развития жизни на Земле как космическом теле, определение граничных условий органической жизни, поиск жизни на планетах Солнечной системы и планетах иных звёзд, исследование химической (предбиологической) эволюции органического вещества. Одним из способов решить некоторые проблемы астробиологии представляется поиск внеземных цивилизаций.

Несколько десятилетий наряду с термином «астробиология» использовался термин «экзобиология», предложенный в 1960 г. Дж. Ледербергом (Lederberg. 1960). В русскоязычной литературе под экзобиологией обычно понимали экспериментальный поиск жизни в пределах Солнечной системы, а в англоязычной литературе это понятие охватывало также поиск жизни за пределами Солнечной системы, в частности – на экзопланетах. Ныне термин «экзобиология» практически вышел из употребления. В научной литературе изредка употребляется также термин «биоастрономия» как синоним поиска внеземной жизни.

Наиболее богатый экспериментальный материал в астробиологии получен в связи с исследованиями происхождения жизни на Земле. В начале 1920-х гг. А. И. Опарин выдвинул гипотезу о том, что в первичной бескислородной атмосфере Земли на поверхности планеты из простейших веществ могли формироваться сложные соединения, ставшие основой для развития жизни. Впервые это доказали опыты американского учёного С. Миллера, который в 1953 г. имитировал в лабораторной установке первичную атмосферу из водорода, метана, аммиака и паров воды. Подвергая эту смесь действию электрических разрядов, Миллер синтезировал в ней ряд органических соединений, в том числе аминокислоты. Однако в подобных экспериментах не удалось продвинуться до синтеза самовоспроизводящихся структур. Осталось много нерешённых проблем, связанных с переходом от сложных органических веществ к простым живым организмам. Но большинство биологов считают, что таким путём постепенно могла образоваться биосфера Земли. Появление фотосинтезирующих бактерий изменило состав земной атмосферы: она стала приобретать окислительный характер. Присутствие кислорода в составе атмосферы планеты является достаточным (хотя и не обязательным) признаком наличия на ней жизни.

Изображение марсианского метеорита ALH 84001, полученное при помощи сканирующей электронной микроскопии. В центре снимка видна предполагаемая окаменелость, напоминающая примитивную форму жизни.Наряду с теорией зарождения жизни на Земле обсуждается и гипотеза панспермии – переноса жизни с одних небесных тел на другие. Основания для неё даёт обнаружение органических соединений в межзвёздной среде, в ядрах комет и метеоритах. Особенно интересны древнейшие метеориты – углистые хондриты, сформировавшиеся 4,6–4,4 млрд лет назад. В их веществе обнаружены сложные органические соединения вплоть до основных элементов ДНК – пуриновых оснований – аденина и гуанина. Это свидетельствует о том, что образование таких веществ может происходить ещё на допланетной стадии в первичной газово-пылевой туманности; в дальнейшем эти органические вещества могут входить в состав образующихся планет и при благоприятных условиях определять развитие на них жизни. Вопрос о переносе живых организмов с планеты на планету пока не решён. На Земле найдены метеориты, прилетевшие, по-видимому, с Марса (SNC-метеориты: шерготтиты, наклиты, шассиньиты). Есть сообщения об обнаружении в «марсианском» метеорите ALH-84001, а также в некоторых углистых хондритах (Оргей, Ефремовка, Альенде, Мурчисон и др.) окаменелостей, напоминающих примитивные формы жизни. Эти биоморфные образования микро- и нанометрового размеров похожи на минерализованные цианобактерии, присутствующие в древних толщах Земли, но полной уверенности в их идентичности нет.

Изображение марсианского метеорита ALH 84001, полученное при помощи сканирующей электронной микроскопии. В центре снимка видна предполагаемая окаменелость, напоминающая примитивную форму жизни.Наряду с теорией зарождения жизни на Земле обсуждается и гипотеза панспермии – переноса жизни с одних небесных тел на другие. Основания для неё даёт обнаружение органических соединений в межзвёздной среде, в ядрах комет и метеоритах. Особенно интересны древнейшие метеориты – углистые хондриты, сформировавшиеся 4,6–4,4 млрд лет назад. В их веществе обнаружены сложные органические соединения вплоть до основных элементов ДНК – пуриновых оснований – аденина и гуанина. Это свидетельствует о том, что образование таких веществ может происходить ещё на допланетной стадии в первичной газово-пылевой туманности; в дальнейшем эти органические вещества могут входить в состав образующихся планет и при благоприятных условиях определять развитие на них жизни. Вопрос о переносе живых организмов с планеты на планету пока не решён. На Земле найдены метеориты, прилетевшие, по-видимому, с Марса (SNC-метеориты: шерготтиты, наклиты, шассиньиты). Есть сообщения об обнаружении в «марсианском» метеорите ALH-84001, а также в некоторых углистых хондритах (Оргей, Ефремовка, Альенде, Мурчисон и др.) окаменелостей, напоминающих примитивные формы жизни. Эти биоморфные образования микро- и нанометрового размеров похожи на минерализованные цианобактерии, присутствующие в древних толщах Земли, но полной уверенности в их идентичности нет.

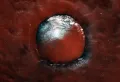

Кратер на поверхности Марса, частично заполненный водяным льдом. Расположен в области Великая Северная равнина. 5 июля 2021. Фото: космический аппарат Trace Gas Orbiter. Адаптация: БРЭ.Современные условия на большинстве объектов Солнечной системы исключают возможность наличия жизни. Наиболее привлекательными для её поиска остаются Марс, Европа, Энцелад и Титан. Прямые поиски жизни, до сих пор проводившиеся лишь на Луне и Марсе, не дали положительных результатов, но исследования Марса в начале 21 в., выявившие наличие воды, оставляют некоторую надежду. Попытки обнаружить жизнь на других космических телах с помощью автоматических аппаратов основываются на предположении, что она имеет ту же углеродную основу, что и на Земле. Возможность жизни на другой основе (аммиак, кремний) считается маловероятной.

Кратер на поверхности Марса, частично заполненный водяным льдом. Расположен в области Великая Северная равнина. 5 июля 2021. Фото: космический аппарат Trace Gas Orbiter. Адаптация: БРЭ.Современные условия на большинстве объектов Солнечной системы исключают возможность наличия жизни. Наиболее привлекательными для её поиска остаются Марс, Европа, Энцелад и Титан. Прямые поиски жизни, до сих пор проводившиеся лишь на Луне и Марсе, не дали положительных результатов, но исследования Марса в начале 21 в., выявившие наличие воды, оставляют некоторую надежду. Попытки обнаружить жизнь на других космических телах с помощью автоматических аппаратов основываются на предположении, что она имеет ту же углеродную основу, что и на Земле. Возможность жизни на другой основе (аммиак, кремний) считается маловероятной.

Полученное при помощи электронной микроскопии изображение галофилов (слева) и метаногенов (справа), которые могут выживать при отрицательных температурах, характерных для современного Марса. Перевод и адаптация: БРЭ.При исследовании организмов, обитающих в экстремальных условиях (в вечной мерзлоте, геотермальных источниках, льдах Антарктиды, глубокозалегающих породах), уточняется диапазон условий, пригодных для органической жизни, которая демонстрирует широкий спектр возможностей и механизмов приспособления. Особо экстремальные условия внешней среды выдерживают некоторые микроорганизмы. Одни из них способны жить в горячей (до 115 °C) воде, другие приспособились к низкой температуре (до –20 °C); множество бактерий размножаются в очень кислых или щелочных средах, в концентрированных растворах солей, в присутствии большого количества тяжёлых металлов и при очень высокой радиации. Некоторые микроорганизмы активно развиваются при низком давлении в верхних слоях атмосферы (до высоты 85 км), другие – при давлении воды в 1000 атмосфер на дне океанских впадин. Практически полное высыхание, нагревание до температуры 240 °C и охлаждение до 0,01 К (–273 °C) выдерживают споры и цисты микроорганизмов – бактерий, водорослей, грибов.

Полученное при помощи электронной микроскопии изображение галофилов (слева) и метаногенов (справа), которые могут выживать при отрицательных температурах, характерных для современного Марса. Перевод и адаптация: БРЭ.При исследовании организмов, обитающих в экстремальных условиях (в вечной мерзлоте, геотермальных источниках, льдах Антарктиды, глубокозалегающих породах), уточняется диапазон условий, пригодных для органической жизни, которая демонстрирует широкий спектр возможностей и механизмов приспособления. Особо экстремальные условия внешней среды выдерживают некоторые микроорганизмы. Одни из них способны жить в горячей (до 115 °C) воде, другие приспособились к низкой температуре (до –20 °C); множество бактерий размножаются в очень кислых или щелочных средах, в концентрированных растворах солей, в присутствии большого количества тяжёлых металлов и при очень высокой радиации. Некоторые микроорганизмы активно развиваются при низком давлении в верхних слоях атмосферы (до высоты 85 км), другие – при давлении воды в 1000 атмосфер на дне океанских впадин. Практически полное высыхание, нагревание до температуры 240 °C и охлаждение до 0,01 К (–273 °C) выдерживают споры и цисты микроорганизмов – бактерий, водорослей, грибов.

Несмотря на то что некоторые современные биологические виды способны сохранять жизнь в таком широком диапазоне условий, нужно иметь в виду: устойчивость жизни – это результат её длительной эволюции и высокой специализации видов. В истории земной биосферы известно множество эпизодов массового вымирания животных и растений как в результате конкурентной борьбы, так и в ответ на изменение внешних условий. Особенно чувствительны земные формы жизни к наличию жидкой воды; микроорганизмы размножаются лишь в тонкой плёнке воды на поверхности кристаллов. Даже на Земле жизнь существует не везде: например, антарктические «сухие долины» практически стерильны.

Существенно расширились представления о границах жизни в конце 2010 г.: астробиолог NASA Ф. Вулф-Саймон и её коллеги сообщили об открытии жизни на основе мышьяка в виде бактерии (штамм GFAJ-1). В природе эти бактерии живут в неблагоприятных условиях окружающей среды вблизи озера Моно в штате Калифорния (США), вода которого отличается высоким содержанием щелочей и солей, в частности высокой концентрацией солей мышьяка. Впервые на Земле был обнаружен микроорганизм, способный жить и размножаться, используя токсичный для других форм жизни мышьяк. Во всех клеточных компонентах этой бактерии мышьяк занимает место фосфора в органических молекулах.

Система Глизе 667 в представлении художника. Экзопланета Глизе 667 Cb, имеющая массу свыше 6 масс Земли, обращается вокруг звезды Глизе 667 C, входящей в состав тройной системы. Среднее расстояние между родительской звездой и экзопланетой составляет 0,05 а. е., что в 20 раз меньше, чем расстояние между Землёй и Солнцем. Две маломассивные звезды (Глизе 667 A и Глизе 667 B), являющиеся компаньонами Глизе 667 C, изображены на дальнем плане.Расширение возможных границ жизни особенно интересно в связи с открытием в середине 1990-х гг. первых внесолнечных планет (экзопланет). В основном это непригодные для жизни планеты-гиганты, хотя благоприятные условия не исключены на их спутниках. Но к середине 2020 г. среди 4300 надёжно обнаруженных экзопланет найдены уже десятки планет, подобных Земле не только по массе и размеру, но и по температуре на поверхности.

Система Глизе 667 в представлении художника. Экзопланета Глизе 667 Cb, имеющая массу свыше 6 масс Земли, обращается вокруг звезды Глизе 667 C, входящей в состав тройной системы. Среднее расстояние между родительской звездой и экзопланетой составляет 0,05 а. е., что в 20 раз меньше, чем расстояние между Землёй и Солнцем. Две маломассивные звезды (Глизе 667 A и Глизе 667 B), являющиеся компаньонами Глизе 667 C, изображены на дальнем плане.Расширение возможных границ жизни особенно интересно в связи с открытием в середине 1990-х гг. первых внесолнечных планет (экзопланет). В основном это непригодные для жизни планеты-гиганты, хотя благоприятные условия не исключены на их спутниках. Но к середине 2020 г. среди 4300 надёжно обнаруженных экзопланет найдены уже десятки планет, подобных Земле не только по массе и размеру, но и по температуре на поверхности.

Астрофизические исследования позволяют прогнозировать параметры зон возможной жизни вокруг звёзд. Необходимым для развития жизни считается наличие звезды умеренной массы с длительным периодом спокойной эволюции, а также планеты с полупрозрачной, но достаточно плотной атмосферой. При этом планета должна двигаться по орбите, близкой к круговой, в определённом диапазоне расстояний от звезды, гарантирующем наличие на поверхности планеты жидкой воды (температура от 0 до 100 °С). Имеют значение возраст звезды, определяющий её химический состав, а также орбита звезды в Галактике, определяющая частоту пересечения ею спиральных рукавов, где условия для жизни считаются не столь благоприятными из-за повышенной плотности зон звездообразования и связанной с этим высокой частоты вспышек сверхновых. Так выявляются наиболее перспективные места для поиска внеземной жизни.

Планеты в системе TRAPPIST-1 и планеты земной группы Солнечной системы в представлении художника с указанием основных характеристик. Перевод и адаптация: БРЭ.Жизнь как термодинамический процесс требует для своего поддержания неравновесных условий. На простейшем примере паровой машины можно легко понять, что при равных температурах нагревателя и холодильника машина не будет работать. На более сложном уровне это верно и для живого организма. Источником энергии для земной биосферы служит солнечный свет, излучённый поверхностью звезды при температуре около 5800 °С, а играющая роль «холодильника» земная атмосфера имеет среднюю температуру 15 °С. Чтобы на поверхности планеты поддерживались неравновесные условия, планете необходимо иметь достаточно прозрачную атмосферу, иначе – даже при благоприятной температуре у поверхности планеты – условия там будут как в термостате: вещество и излучение будут иметь одинаковую температуру. Поэтому планеты земного типа с их полупрозрачными атмосферами более благоприятны для жизни, чем планеты-гиганты.

Планеты в системе TRAPPIST-1 и планеты земной группы Солнечной системы в представлении художника с указанием основных характеристик. Перевод и адаптация: БРЭ.Жизнь как термодинамический процесс требует для своего поддержания неравновесных условий. На простейшем примере паровой машины можно легко понять, что при равных температурах нагревателя и холодильника машина не будет работать. На более сложном уровне это верно и для живого организма. Источником энергии для земной биосферы служит солнечный свет, излучённый поверхностью звезды при температуре около 5800 °С, а играющая роль «холодильника» земная атмосфера имеет среднюю температуру 15 °С. Чтобы на поверхности планеты поддерживались неравновесные условия, планете необходимо иметь достаточно прозрачную атмосферу, иначе – даже при благоприятной температуре у поверхности планеты – условия там будут как в термостате: вещество и излучение будут иметь одинаковую температуру. Поэтому планеты земного типа с их полупрозрачными атмосферами более благоприятны для жизни, чем планеты-гиганты.

Открытие экзопланет и начало второго этапа исследований Марса автоматическими зондами стимулировали в начале 21 в. появление исследовательских центров по астробиологии в США – NASA Astrobiology Institute (NAI), во Франции – Groupement de Recherche en Exobiologie (GDR Exobio), в Великобритании – United Kingdom Astrobiology Forum (UKAF), в Австралии – Australian Centre for Astrobiology (ACA), в Испании – Centro de Astrobiología (CAB) и в других странах. Их работу координируют European Astrobiology Network Association (EANA), а также International Astrobiology Circle (IAC).

В рамках Международного астрономического союза (МАС) с 1982 г. действовала Комиссия 51 «Биоастрономия: поиск внеземной жизни», переименованная в 2006 г. в Комиссию 51 «Биоастрономия». С 2015 г. в МАС создано отделение «Планетные системы и астробиология», включающее в себя комиссию F3 «Астробиология». В 2010 г. в Российской академии наук организован Научный совет по астробиологии. Всё это говорит о том, что астробиология находится на этапе бурного роста.