Доение

Дое́ние, процесс извлечения молока из вымени коров, коз, овец, лошадей, верблюдов и др. сельскохозяйственных животных. Регулярное доение стимулирует молокообразование. Образование молока является результатом деятельности всего организма в целом, но непосредственный синтез молока происходит в молочной железе. Для образования молока используются питательные вещества, которые доставляются к вымени с кровью. Эти вещества, называемые «предшественниками» составных частей молока, в свою очередь, поступают в кровь из пищеварительной системы, где питательные вещества кормов подвергаются глубокой переработке. Поэтому высокоудойные коровы характеризуются усиленным кровообращением, т. к. к вымени должно доставляться большое количество питательных веществ. Для образования 1 л молока через вымя должно пройти 400–500 л крови.

Образование молока происходит непрерывно, но особенно интенсивно в промежутках между доениями. В регуляции молокообразования большая роль принадлежит нервной системе, от состояния которой зависит секреция молока. Образовавшееся молоко заполняет полости альвеол, протоки, молочные каналы, молочные ходы и поступает в молочные цистерны. Высокая интенсивность молокообразования поддерживается регулярным и полным выдаиванием вымени. Пропуск доения, слишком большой интервал между доениями и неполное выдаивание тормозят молокообразование и приводят к снижению удоев.

Секреция молочной железы тесно связана с молоковыведением и молокоотдачей. Молоковыведение – это выход образовавшегося в секреторном эпителии молока в полость альвеол и периодическое его поступление в протоки и цистерны в промежутках между доениями.

Молокоотдача

Молокоотдача – это рефлекторная реакция молочной железы, возникающая во время доения и способствующая переходу молока из альвеолярного отдела вымени в цистеральный. Молокоотдача происходит под влиянием безусловных и условных рефлексов.

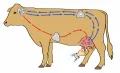

Схема рефлекса молокоотдачи.Когда подмывают вымя и обмывают соски, надевают доильные стаканы, при сжатиях сосков вымени резиной доильных аппаратов нервные окончания сосков раздражаются. Рецепторы, от которых зависит осуществление рефлекса молокоотдачи, расположены глубоко в тканях сосков. Поэтому, чтобы вызвать их раздражение, требуется сильное и частое сжатие сосков. Возникающие раздражения по нервам передаются в спинной мозг, а оттуда поступают ответные сигналы на мышцы сфинктеров сосков, цистерн и крупных протоков. Это безусловный рефлекс молокоотдачи, который можно разделить на две фазы.

Схема рефлекса молокоотдачи.Когда подмывают вымя и обмывают соски, надевают доильные стаканы, при сжатиях сосков вымени резиной доильных аппаратов нервные окончания сосков раздражаются. Рецепторы, от которых зависит осуществление рефлекса молокоотдачи, расположены глубоко в тканях сосков. Поэтому, чтобы вызвать их раздражение, требуется сильное и частое сжатие сосков. Возникающие раздражения по нервам передаются в спинной мозг, а оттуда поступают ответные сигналы на мышцы сфинктеров сосков, цистерн и крупных протоков. Это безусловный рефлекс молокоотдачи, который можно разделить на две фазы.

Первая фаза безусловного рефлекса молокоотдачи наступает через 5–10 с после начала раздражения сосков. Происходит кратковременное ослабление мускулатуры цистерн и снижение давления в вымени. Затем степень сжатия мускулатуры и широких протоков повышается и молоко после раскрытия сфинктеров сосков удаляется из вымени.

Во второй фазе рефлекса молокоотдачи сигналы от рецепторов поступают в заднюю долю гипофиза головного мозга. Гипофиз выделяет в кровь гормон молокоотдачи – окситоцин. Поступая в вымя с током крови, окситоцин вызывает сокращение клеток, сжимающих альвеолы. В результате этого давление в альвеолах повышается, молоко поступает в протоки и цистерны, откуда оно может быть извлечено доильным аппаратом под действием вакуума. Эта фаза молокоотдачи начинается спустя 30–60 с после раздражения рецепторов сосков и длится 4–6 мин. По истечении этого времени окситоцин теряет свою активность.

Припуск молока начинается примерно через 1 мин после начала доильных манипуляций. К этому времени доильные стаканы должны уже быть надеты на соски вымени и начато доение коровы. Задержка с началом доения приведет к тому, что действие рефлекса молокоотдачи прекратится, а молоко к этому времени еще не будет полностью извлечено из вымени.

Другая особенность рефлекса молокоотдачи состоит в том, что он длится непродолжительное время и заканчивается независимо от того, выдоена корова или нет. Эту особенность необходимо учитывать при машинном доении коров, осуществляя его таким образом, чтобы закончить выдаивание коровы в период действия рефлекса молокоотдачи, когда молоко наиболее интенсивно поступает в цистерны.

Процесс молокоотдачи регулируется также через механизм действия условных рефлексов. Когда коровы привыкнут к определённому режиму доения, то приближение времени доения, появление доярки или её голос, вид и шум работы доильных аппаратов вызывают у них припуск молока. Эти и другие условные раздражители вызывают такую же реакцию вымени, как и механическое раздражение сосков при доении. Таким образом, для эффективности машинного доения большое значение имеют выработка и закрепление условных рефлексов на отдачу молока, т. е. соблюдение определённого режима доения.

Интенсивность доения и одновременность выдаивания – важные характеристики оценки вымени на пригодность к машинному доению. Под интенсивностью понимают количество молока, выдаиваемого за 1 мин, а под одновременностью выдаивания – интервал времени между окончанием доения первой и последней долей вымени.

Способы доения

Существуют два способа доения коров – ручной и машинный.

Ручное доение

Осуществляется кулаком и пальцами. Способ доения кулаком очень производителен, не причиняет боли корове, не вызывает порчи сосков. Кроме того, он облегчает труд доярки, предохраняет её руки от заболеваний. Доение кулаком не требует смазывания рук и сосков. Доение пальцами часто приводит к искривлению сосковой полости и вообще портит вымя.

Машинное доение

Принцип действия доильных аппаратов основан на прерывистом высасывании молока из вымени под действием переменного вакуума. Тип применяемого для доения коров оборудования главным образом определяется способом содержания животных. Сейчас в РФ и в мире на практике используют две технологии производства молока: с привязным и беспривязным содержанием животных.

При содержании коров на привязи доение осуществляется в стойлах со сбором молока в доильное ведро или молокопровод. При беспривязном содержании животных выдаивают на специальных стационарных доильных установках, размещенных в отдельном помещении и получивших название «доильные залы».

Любой доильный аппарат состоит из четырёх доильных стаканов, резиновых молочных и воздушных шлангов. Основными узлами доильной установки являются: вакуумный насос с двигателем, вакуумный трубопровод, приборы для регулирования режима работы и доильный аппарат.

Большинство аппаратов оснащено двухкамерными стаканами, состоящими из металлического цилиндра или гильзы, в которую вставлена сосковая резина с молочной трубкой и металлическим кольцом. Когда доильный стакан надет на сосок вымени, то внутри сосковой резины под кончиком соска образуется подсосковое пространство.

Доильные аппараты работают циклично, включая в себя два или три последовательно повторяющихся такта: сосания, сжатия и отдыха. Период времени, в течение которого совершаются в совокупности эти два-три такта, называется пульсацией, или рабочим циклом доения. В зависимости от количества тактов в цикле доильные аппараты бывают двухтактные, выполняющие такты сосания и сжатия (ДА-2 «Майга», «Стимул», «Импульс»), и трёхтактные, имеющие ещё и такт отдыха (ДА-ЗМ, «Волга»). Молоко извлекается из сосковой цистерны в такт сосанию, при этом в межстенной и подсосковой камерах доильного стакана образуется вакуум определённой величины. Во время такта отдыха атмосферный воздух поступает в подсосковое пространство, что предотвращает проникновение разреженного воздуха в цистерны вымени и возникновение мастита. При двухтактном режиме работы доильного аппарата соотношение (%) тактов сосания и сжатия по времени составляет 50:50, при трёхтактном режиме (сосание, сжатие, отдых) – 60:30:10. Оптимальное давление разреженного воздуха при работе доильного аппарата 40–50 кПа, число пульсаций обычно 40–60 в мин.

На фермах с беспривязным содержанием коров используют доильные установки – стационарные комплексные системы для выдаивания, сбора и первичной обработки молока типа «Тандем», «Ёлочка», «К Доильный зал «Карусель».арусель», «Параллель». При доении в стойлах переносными аппаратами со сбором молока в ведра оператор за один час выдаивает 16–18 коров, в молокопровод – 20–25, на установке «Тандем» – 27–30 и на «Ёлочке» – 40–60 коров. Доение на доильных установках повышает производительность труда, обеспечивает высокую чистоту молока, автоматический учёт и контроль продуктивности животных. В состав доильной установки входят доильные станки, в которых размещают животных, доильные аппараты, системы молоко- и вакуумпроводов, вакуум-силовая установка, счётчики молока, работающие по принципу взвешивания; установка для автоматической мойки аппаратуры, система оборудования для первичной обработки молока, система подмыва вымени.

Доильный зал «Карусель».арусель», «Параллель». При доении в стойлах переносными аппаратами со сбором молока в ведра оператор за один час выдаивает 16–18 коров, в молокопровод – 20–25, на установке «Тандем» – 27–30 и на «Ёлочке» – 40–60 коров. Доение на доильных установках повышает производительность труда, обеспечивает высокую чистоту молока, автоматический учёт и контроль продуктивности животных. В состав доильной установки входят доильные станки, в которых размещают животных, доильные аппараты, системы молоко- и вакуумпроводов, вакуум-силовая установка, счётчики молока, работающие по принципу взвешивания; установка для автоматической мойки аппаратуры, система оборудования для первичной обработки молока, система подмыва вымени.

Доильные установки осуществляют:

преддоильное полоскание молочного оборудования;

обмыв вымени коров перед доением;

доение и механическое додаивание;

снятие доильных стаканов с вымени коровы по окончании доения;

транспортировку молока по молокопроводу;

фильтрование, охлаждение молока с последующей перекачкой в ёмкости для хранения;

промывку и дезинфекцию молочного оборудования подогретым моющим раствором.

Современные доильные установки характеризуются высокой пропускной способностью, например, применяемая в РФ отечественная доильная установка «Карусель» – вращающаяся доильная площадка, действующая в режиме конвейера, имеет пропускную способность до 800 коров в час.

Современный уровень развития зарубежного оборудования для доения коров в доильных залах позволяет выполнять в автоматизированном режиме практически все операции, в частности на автоматизированных системах доения (АСД), или «доильных роботах».

АСД состоит из одного доильного бокса, обслуживаемого одной рукой робота; роботизированная система представляет собой многобоксовую конструкцию тандемного типа, обслуживаемую также одной рукой робота. Доильные роботы в автоматическом режиме без присутствия оператора выполняют все операции по обслуживанию животных на доильной установке: подготовительные (автоматическое распознавание животных и определение необходимости доения коровы, позиционирование животного, подготовка вымени к доению, сдаивание первых струек молока, надевание доильных стаканов на соски вымени, включение аппарата в работу, выдача расчётной порции комбикормов в кормушку); основное доение (стимуляция молокоотдачи, доение, додаивание); заключительные (отключение аппарата, снятие доильных стаканов с вымени). При этом для определения местоположения сосков вымени и подключения к ним доильных аппаратов с одинаковым успехом используются лазерные датчики, ультразвуковые устройства, оптические системы, сенсорные и прецизионные датчики.

Кратность доения зависит от вида животных, продуктивности и принятой технологии. Обычно коров доят 2–3 раза в сутки, овец– 1–2, коз – 2. Лошадей из-за небольшого объёма вымени доят в первые 3 месяца лактации через каждые 2 ч, в последующем – через 3–4 ч.