Андрей Рублёв (иконописец)

Андре́й Рублёв (3-я четверть 14 в. – около 1430, Андроников монастырь, ныне Москва), древнерусский живописец; преподобный (канонизирован в 1988).

Исторических сведений об Андрее Рублёве и его искусстве сохранилось мало; ничего не известно о времени и месте его рождения (предположительно родился не позднее 1370). Первое упоминание о нём содержится в Троицкой летописи (1412–1416) и относится к 1405 г.: Андрей Рублёв расписывал (в это понятие могли входить и настенная живопись, и иконы) Благовещенский собор Московского Кремля вместе со старцем Прохором с Городца и Феофаном Греком. Андрей Рублёв назван «чернецом» (монахом), последним в перечне имён (т. е. он был младшим). Вероятно, пострижен в Андрониковом монастыре в Москве незадолго до 1405 г.

В 1408 г. (по той же летописи) расписывал вместе с Даниилом Чёрным Успенский собор 12 в. во Владимире; Андрей Рублёв назван вторым после Даниила, что может означать отношение мастера и ученика [в тексте «Отвещания любозазорным и сказания вкратце о Святых Отцех, бывших в монастырех, иже в Рустей земли сущей» Иосифа Волоцкого (начало 16 в.) учителем Андрея Рублёва также назван Даниил].

Между 1425 и 1428 гг. оба мастера расписывали (фрески и иконостас, по заказу игумена Никона) построенную в 1423–1424 гг. Троицкую церковь в Троицком монастыре (ныне – Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры; свидетельство об этих работах – «Житие Никона» и «Житие Сергия Радонежского» Пахомия Серба, 1440-е – 1450-е гг.; здесь Андрей Рублёв опять назван вторым). После этого художники вернулись в Андроников монастырь, где Андрей Рублёв (уже без Даниила) исполнил свою последнюю работу – роспись церкви Спаса Нерукотворного (построена в 1420-е гг.). Сведения о кончине Андрея Рублёва в Андрониковом монастыре содержатся в 3-й редакции «Жития Сергия Радонежского» Пахомия Серба (около 1442); здесь же он был погребён (подтверждается источником начала 19 в.).

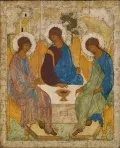

Сохранившихся произведений Андрея Рублёва, известных по источникам, мало: фрески в Успенском соборе во Владимире и знаменитая икона «Троица» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, которая могла быть создана либо около 1410 г. для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо между 1425 и 1428 гг. [датировка Третьяковской галереи (ГТГ) – между 1422 и 1427]. Более вероятной представляется последняя дата: стиль «Троицы» адекватен стилю византийской живописи 2-й четверти 15 в.; в деревянной церкви около 1410 г. была предположительно другая икона «Троицы» (возможно, та, что сейчас находится в Сергиево-Посадском музее-заповеднике); наконец, столь драгоценная икона, скорее всего, была создана для нового большого белокаменного храма, а не для скромного деревянного.

Вход в Иерусалим. Икона праздничного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Москва. Начало 15 в. Другие произведения, упоминаемые источниками, не дошли до нас либо принадлежат не самому Андрею Рублёву, а, вероятно, ученикам или членам артели, возглавляемой Даниилом и Андреем Рублёвым. Не сохранились фрески и иконы в Благовещенском соборе Московского Кремля (1405) – фрески исчезли с перестройкой собора в 1416 г.; иконостас сгорел во время пожара 1547 г. Семь икон существующего ныне иконостаса (левая группа праздничного ряда) ранее считали, а некоторые исследователи и сейчас считают написанными Андреем Рублёвым. В 1635 г. были сбиты также фрески в Троицком соборе Троицкого монастыря; от росписей церкви Спаса Нерукотворного в Андрониковом монастыре остались лишь фрагменты орнамента.

Вход в Иерусалим. Икона праздничного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Москва. Начало 15 в. Другие произведения, упоминаемые источниками, не дошли до нас либо принадлежат не самому Андрею Рублёву, а, вероятно, ученикам или членам артели, возглавляемой Даниилом и Андреем Рублёвым. Не сохранились фрески и иконы в Благовещенском соборе Московского Кремля (1405) – фрески исчезли с перестройкой собора в 1416 г.; иконостас сгорел во время пожара 1547 г. Семь икон существующего ныне иконостаса (левая группа праздничного ряда) ранее считали, а некоторые исследователи и сейчас считают написанными Андреем Рублёвым. В 1635 г. были сбиты также фрески в Троицком соборе Троицкого монастыря; от росписей церкви Спаса Нерукотворного в Андрониковом монастыре остались лишь фрагменты орнамента.

Андрей Рублёв. Христос Вседержитель, из деисусного (Звенигородского) чина. Начало 15 в.Андрею Рублёву приписывают ряд произведений, об авторстве которых нет исторических свидетельств: обнаруженный в 1918 г. т. н. Звенигородский чин [три иконы – «Спас» («Христос Вседержитель»), «Архангел Михаил» и «Апостол Павел» (все – около 1400, ГТГ; по датировке музея – около 1408 – 1410-е гг.) из деисусного ряда, состоявшего по меньшей мере из семи икон]; миниатюры и инициалы Евангелия Хитрово (начало 15 в., Российская государственная библиотека); список Владимирской иконы Божией Матери из Успенского собора во Владимире (около 1408, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник); несколько икон из деисусного ряда (ГТГ, Русский музей) и одна икона («Вознесение», около 1408, ГТГ) из праздничного ряда иконостаса этого собора; фрагменты фресок на алтарных столпах Успенского собора на Городке в Звенигороде (около 1399; из четырёх композиций работами Андрея Рублёва считаются изображения святых Флора и Лавра); фрагменты фресок на алтарной преграде Рождественского собора в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде (предположительно 2-я половина 1410-х гг.; авторство Андрея Рублёва считается проблематичным); несколько икон из деисусного и праздничного рядов Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (около 1425–1428).

Андрей Рублёв. Христос Вседержитель, из деисусного (Звенигородского) чина. Начало 15 в.Андрею Рублёву приписывают ряд произведений, об авторстве которых нет исторических свидетельств: обнаруженный в 1918 г. т. н. Звенигородский чин [три иконы – «Спас» («Христос Вседержитель»), «Архангел Михаил» и «Апостол Павел» (все – около 1400, ГТГ; по датировке музея – около 1408 – 1410-е гг.) из деисусного ряда, состоявшего по меньшей мере из семи икон]; миниатюры и инициалы Евангелия Хитрово (начало 15 в., Российская государственная библиотека); список Владимирской иконы Божией Матери из Успенского собора во Владимире (около 1408, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник); несколько икон из деисусного ряда (ГТГ, Русский музей) и одна икона («Вознесение», около 1408, ГТГ) из праздничного ряда иконостаса этого собора; фрагменты фресок на алтарных столпах Успенского собора на Городке в Звенигороде (около 1399; из четырёх композиций работами Андрея Рублёва считаются изображения святых Флора и Лавра); фрагменты фресок на алтарной преграде Рождественского собора в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде (предположительно 2-я половина 1410-х гг.; авторство Андрея Рублёва считается проблематичным); несколько икон из деисусного и праздничного рядов Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (около 1425–1428).

Многие работы Андрей Рублёв осуществлял совместно с другими мастерами (как это было принято в Средневековье), поэтому встаёт проблема выделения его творений из коллективного ансамбля. Во фресках Успенского собора во Владимире обычно различают работы Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. Сохранившиеся росписи – это остатки огромной композиции «Страшный суд» на сводах нефов и на прилегающих к ним столпах, а также фрагменты фресок под сводами на алтарных столпах и в жертвеннике. Принято считать, что «Страшный суд» создали оба мастера: росписи западных сводов центрального нефа выполнил Андрей Рублёв, а южного нефа – Даниил; однако такое разделение работ двух мастеров не бесспорно – сходство типов, стиля и всех приёмов письма во фресках гораздо сильнее, чем небольшие различия между ними, которые могут зависеть от неодинаковой их сохранности. Кроме того, сохранившиеся росписи – это фрагменты единой сцены, и естественно предположить, что всю композицию целиком исполнил один мастер. Возможно, что фрагменты фресок в жертвеннике, несколько отличающиеся по художественным приёмам от композиции «Страшный суд», принадлежат Даниилу; ему, как старшему мастеру, могла быть поручена и роспись алтаря.

Андрей Рублёв, с его безупречным чувством композиции, ритма, отдельной формы, пластики и пропорций, воспринял классические традиции византийского искусства, которое он мог знать по работам греческих мастеров, привезённым или исполненным в Москве, а также по творениям Феофана Грека московского периода.  Андрей Рублёв. Архангел Михаил, из деисусного (Звенигородского) чина. Начало 15 в.

Другой столь же важный исток формирования искусства Андрея Рублёва – иконы 2-й половины 14 – начала 15 вв., создававшиеся в Москве, Владимире, Суздале, Ростове, Ярославле. Образы мастера в целом адекватны произведениям византийского искусства на рубеже 14–15 вв., но отличаются от них оттенком большей просветлённости, кротости и смирения. Лица – русского типа, с некрупными чертами, без подчёркнутой красоты, однако всегда благообразные; иногда они близки греческому типу (образы архангела Михаила и апостола Павла из Звенигородского чина), но отличаются при этом большей мягкостью. Персонажи Андрея Рублёва пребывают в полном покое, лишённом эмоций, ибо мастер передавал состояние не душевное, но духовное – безмолвного созерцания, которое может быть названо «богомыслием» или «божественным умозрением». В «Отвещании…» Иосифа Волоцкого говорится, что Андрей Рублёв мог «ум и мысль возносить к невещественному и Божественному свету». Иногда иконописец сообщал своим образам духовный восторг, отчего взгляд и весь облик кажутся внутренне светящимися (один из трубящих ангелов во владимирской фреске «Страшный суд»; лик второго ангела плохо сохранился). Всякая форма предстаёт у Андрея Рублёва одухотворённой божественными энергиями, что достигается приёмами, общими для всего византийского искусства этого периода: лаконизмом контуров и силуэтов, делающим фигуры невесомыми; замкнутостью параболических линий, сосредоточивающей мысль и настраивающей на созерцание; тонкостью очертаний складок одежд, сообщающей тканям невещественность; световой насыщенностью каждого цвета, придающей колориту своеобразное сияние.

Андрей Рублёв. Архангел Михаил, из деисусного (Звенигородского) чина. Начало 15 в.

Другой столь же важный исток формирования искусства Андрея Рублёва – иконы 2-й половины 14 – начала 15 вв., создававшиеся в Москве, Владимире, Суздале, Ростове, Ярославле. Образы мастера в целом адекватны произведениям византийского искусства на рубеже 14–15 вв., но отличаются от них оттенком большей просветлённости, кротости и смирения. Лица – русского типа, с некрупными чертами, без подчёркнутой красоты, однако всегда благообразные; иногда они близки греческому типу (образы архангела Михаила и апостола Павла из Звенигородского чина), но отличаются при этом большей мягкостью. Персонажи Андрея Рублёва пребывают в полном покое, лишённом эмоций, ибо мастер передавал состояние не душевное, но духовное – безмолвного созерцания, которое может быть названо «богомыслием» или «божественным умозрением». В «Отвещании…» Иосифа Волоцкого говорится, что Андрей Рублёв мог «ум и мысль возносить к невещественному и Божественному свету». Иногда иконописец сообщал своим образам духовный восторг, отчего взгляд и весь облик кажутся внутренне светящимися (один из трубящих ангелов во владимирской фреске «Страшный суд»; лик второго ангела плохо сохранился). Всякая форма предстаёт у Андрея Рублёва одухотворённой божественными энергиями, что достигается приёмами, общими для всего византийского искусства этого периода: лаконизмом контуров и силуэтов, делающим фигуры невесомыми; замкнутостью параболических линий, сосредоточивающей мысль и настраивающей на созерцание; тонкостью очертаний складок одежд, сообщающей тканям невещественность; световой насыщенностью каждого цвета, придающей колориту своеобразное сияние.

Вместе с тем стиль Андрея Рублёва обладает рядом особенностей, характерных именно для русского искусства конца 14 – начала 15 вв., отличающих его от византийского.  Андрей Рублёв. Апостол Павел, из деисусного (Звенигородского) чина. Начало 15 в.

Выпуклость формы не подчёркивается, иллюзионистические моменты в её структуре отсутствуют, благодаря чему объёмы и поверхности кажутся преображёнными; повороты фигур и наклоны голов становятся более мягкими, одеяния – более воздушными, в красочной гамме преобладают светлые и мажорные тона, линии становятся более скруглёнными, цельными и текучими. Такие специфически русские черты образов Андрея Рублёва, как проникновенная душевность, расположенность к человеку, доброта, сходны с образами в иконах, создававшихся в различных центрах Северо-Восточной Руси во 2-й половине 14 – начале 15 вв. Истоки такой образности и присущей мастеру созерцательной глубины восприятия – в духовной атмосфере эпохи преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Это было время большого подъёма духовной жизни в русских монастырях, связанного с византийским исихазмом 14 в. и основанного на проповедуемом в монашеской среде внутреннем возрастании человека и его нравственном совершенствовании.

Андрей Рублёв. Апостол Павел, из деисусного (Звенигородского) чина. Начало 15 в.

Выпуклость формы не подчёркивается, иллюзионистические моменты в её структуре отсутствуют, благодаря чему объёмы и поверхности кажутся преображёнными; повороты фигур и наклоны голов становятся более мягкими, одеяния – более воздушными, в красочной гамме преобладают светлые и мажорные тона, линии становятся более скруглёнными, цельными и текучими. Такие специфически русские черты образов Андрея Рублёва, как проникновенная душевность, расположенность к человеку, доброта, сходны с образами в иконах, создававшихся в различных центрах Северо-Восточной Руси во 2-й половине 14 – начале 15 вв. Истоки такой образности и присущей мастеру созерцательной глубины восприятия – в духовной атмосфере эпохи преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Это было время большого подъёма духовной жизни в русских монастырях, связанного с византийским исихазмом 14 в. и основанного на проповедуемом в монашеской среде внутреннем возрастании человека и его нравственном совершенствовании.

Интонация райской гармонии, пронизывающая творчество Андрея Рублёва, характерна для религиозного искусства христианского мира 1-й половины 15 в. – Византии (фрески монастыря Пантанасса в Мистре, около 1428), Сербии (фрески монастырей Каленич, около 1413, и Манасия, до 1418), Западной Европы (творчество Я. ван Эйка, Фра Анджелико). Просветлённость образов и понимание классических художественных форм как наиболее достойных для воплощения божественно прекрасного, свойственные всему византийскому искусству этого времени, именно в творчестве Андрея Рублёва выражены с наибольшей полнотой и совершенством. Его искусство определило в 15 в. развитие русской школы живописи и особенно большое влияние оказало на мастеров московского круга, вплоть до Дионисия. Почитание, которым Андрей Рублёв был окружён при жизни (как «муж, превосходящий всех в мудрости» и «иконописец преизрядный»), было подтверждено постановлением Стоглавого собора (1551, глава 41, 1-й вопрос): рублёвская икона «Троица» рекомендовалась всем мастерам как образец для подражания.

Память Андрея Рублёва отмечается 4(17) июля; 6(19) июля – в Соборе Радонежских святых.