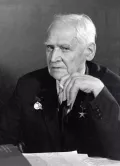

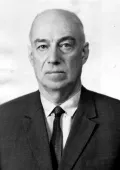

Петров Александр Петрович (учёный)

Петро́в Алекса́ндр Петро́вич (1910–1982), российский учёный в области железнодорожного транспорта, член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда. С 1941 г. начальник отделов Центрального управления движения Министерства путей сообщения. Под руководством Петрова решён ряд важных проблем в области диспетчеризации, создания единой сети вычислительных центров, внедрения автоматизированных систем управления на железнодорожном транспорте и др. Награждён 2 орденами Ленина.