Лаврентьевская летопись

Лавре́нтьевская ле́топись, памятник русского летописания 14 в.

Сохранилась в единственном пергаменном списке [хранится в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ. F.IV.2.)], созданном в 1377 г. на основе «ветшаной» рукописи великокняжеского свода 1305 г. группой переписчиков для великого князя нижегородского Дмитрия Константиновича по благословению епископа Суздальского и Нижегородского Дионисия. Бóльшая часть текста (начиная с 9-й строки листа 40об. до листа 173об.) переписана монахом Лаврентием (отсюда название).

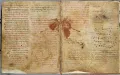

Лаврентьевская летопись. Выходная запись писца Лаврентия. 1377. ОР РНБ. Ф. 550. F.п.IV.2. Л. 172об.–173. Другому, неизвестному по имени писцу принадлежит начало текста (листы 1–40об.). Текст на листах 157–157об. и 167–167об. переписан третьим писцом. Изложение событий доведено в Лаврентьевской летописи до 6813 г. (1304 по ультрамартовской датировке). В шести местах обнаруживаются пропуски текста за годы: 1) 6406–6430 (898–922) гг.; 2) конец 6596 (1088) – начало 6597 (1089) гг.; 3) начало 6705 (1197) г.; 4) 6711–6713 (1203–1205) гг.; 5) 6771–6791 (1263–1283) гг.; 6) 6795–6802 (1283–1294) гг. 1-й и 5-й пропуски являются следствием утраты листов в рукописи; 2, 3 и 4-й, очевидно, принадлежат самому писцу или его непосредственному предшественнику; происхождение 6-го пропуска спорно: он может быть отражением дефекта в протографе или допущен в самой рукописи.

Лаврентьевская летопись. Выходная запись писца Лаврентия. 1377. ОР РНБ. Ф. 550. F.п.IV.2. Л. 172об.–173. Другому, неизвестному по имени писцу принадлежит начало текста (листы 1–40об.). Текст на листах 157–157об. и 167–167об. переписан третьим писцом. Изложение событий доведено в Лаврентьевской летописи до 6813 г. (1304 по ультрамартовской датировке). В шести местах обнаруживаются пропуски текста за годы: 1) 6406–6430 (898–922) гг.; 2) конец 6596 (1088) – начало 6597 (1089) гг.; 3) начало 6705 (1197) г.; 4) 6711–6713 (1203–1205) гг.; 5) 6771–6791 (1263–1283) гг.; 6) 6795–6802 (1283–1294) гг. 1-й и 5-й пропуски являются следствием утраты листов в рукописи; 2, 3 и 4-й, очевидно, принадлежат самому писцу или его непосредственному предшественнику; происхождение 6-го пропуска спорно: он может быть отражением дефекта в протографе или допущен в самой рукописи.

Рукопись начинается с «Повести временных лет» в редакции игумена киевского Выдубицкого во имя Архангела Михаила мужского монастыря Сильвестра и включает единственный известный список сочинений Владимира Всеволодовича Мономаха (под 6604/1096). Текст Лаврентьевской летописи за 12–13 вв. отражает владимирское великокняжеское летописание, подвергнутое в 1281 г. проростовской обработке. Преобладание в заключительной части Лаврентьевской летописи тверских известий и явно протверская трактовка событий конца 13 – начала 14 в. свидетельствуют о том, что в основу этой части было положено летописание князя тверского и великого князя владимирского Михаила Ярославича. Свод 1305 г. не мог выступать против монголо-татарского ига открыто, но ряд его рассказов (о монгольском нашествии; о расправе, учинённой баскаком Ахматом в Курском княжестве в 1280-х гг., и некоторые другие) рисовал жестокость завоевателей.

Через Троицкую летопись, Софийскую первую летопись, Новгородскую четвёртую летопись и Московский летописный свод конца 15 в. Лаврентьевская летопись оказала глубокое влияние на летописание 15–16 вв.

На листе 1 сохранилась запись начала 17 в.: «Книга Рожесвенсково монастыря Володимерьскаго», что дало основание ряду исследователей предполагать принадлежность Лаврентьевской летописи Владимирскому в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужскому монастырю. В то же время обнаружены данные о нахождении рукописи в 17 в. в Нижегородском Печерском в честь Вознесения Господня мужском монастыре, где она была непосредственно использована при составлении особого Печерского летописца. Учитывая, что Дионисий до своего поставления в епископы был архимандритом Печерского монастыря и что в этом монастыре Лаврентьевская летопись хранилась вплоть до 17 в., можно говорить о вероятности её составления именно в Печерском монастыре. В 18 в. рукопись оказалась в собрании Софийского собора в Великом Новгороде. В 1791 г. она попала к графу А. И. Мусину-Пушкину, который преподнёс её в дар императору Александру I (не позднее 1806), передавшему летопись в Императорскую публичную библиотеку (ныне РНБ).

Первое полное издание Лаврентьевской летописи осуществлено в 1846 г. под редакцией Я. И. Бередникова. В 2017 г. вышло в свет факсимильное издание текста.

См. также хронотоп Лаврентьевская летопись: история публикации.