Василий Калика (архиепископ Новгородский)

Васи́лий Ка́лика (в миру Григорий) (ум. 3.7.1352, Михайловский монастырь в устье реки Узы), русский церковный деятель, архиепископ Новгородский (1331–1352); русский святой.

Биография до 1331 г.

До епископской хиротонии служил священником в церкви Космы и Дамиана в Неревском конце Новгорода. Совершил паломничество в Святую Землю, о чём впоследствии упомянул в послании к епископу Тверскому Феодору II, об этом же свидетельствует и прозвище Калика, т. е. паломник.

Во главе Новгородской кафедры

Избран на кафедру в конце 1330 г. 1 января 1331 г. принял постриг, 24 июня отправился на поставление во Владимир (Волынский; ныне Владимир Волынской области, Украина). В пути был задержан великим князем литовским Гедимином.  Великий князь литовский Гедимин задерживает Василия, направляющегося на поставление во Владимир. 1331. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург. ОР БАН. 31. 7. 30-1. Л. 345об.

Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 7. 1290–1342 гг. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 372.Отпущен после обещания предоставить в кормление сыну Гедимина, Нариманту (Глебу), ряд новгородских пригородов и земель, в том числе Ладогу (ныне Старая Ладога), Орешек (ныне Шлиссельбург), Корелу (ныне Приозерск) и половину Копорья. 25 августа был хиротонисан во архиепископа Новгородского и Псковского митрополитом Киевским Феогностом. На обратном пути архиепископ и его свита бежали от посланной Гедимином погони, однако под Черниговом подверглись нападению брата Гедимина – киевского князя Фёдора, взявшего с них откуп. Вернулся в Новгород 8 декабря.

Великий князь литовский Гедимин задерживает Василия, направляющегося на поставление во Владимир. 1331. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург. ОР БАН. 31. 7. 30-1. Л. 345об.

Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 7. 1290–1342 гг. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 372.Отпущен после обещания предоставить в кормление сыну Гедимина, Нариманту (Глебу), ряд новгородских пригородов и земель, в том числе Ладогу (ныне Старая Ладога), Орешек (ныне Шлиссельбург), Корелу (ныне Приозерск) и половину Копорья. 25 августа был хиротонисан во архиепископа Новгородского и Псковского митрополитом Киевским Феогностом. На обратном пути архиепископ и его свита бежали от посланной Гедимином погони, однако под Черниговом подверглись нападению брата Гедимина – киевского князя Фёдора, взявшего с них откуп. Вернулся в Новгород 8 декабря.

В июне 1334 г. во Владимире участвовал в хиротонии Сарайского епископа Афанасия. В 1338 г. установил местное празднование Рядитенской иконе Пресвятой Богородицы, обретённой в Троицкой церкви на Рядятине улице [Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 6, вып. 1. 2000. Стб. 408]. В 1341 г. принимал в Новгороде митрополита Феогноста с многочисленной свитой, при этом летописец отметил, что архиепископу и монастырям это посещение принесло серьёзные финансовые затруднения. В 1342 г. участвовал в похоронах посадника Варфоломея Юрьевича, в том же году остановил волнения между жителями Торговой и Софийской сторон.

Церковное и гражданское строительство

Вёл активное гражданское и церковное строительство. В 1-й половине 1331 г. повелел заложить белокаменный Новгородский кремль, строительство которого завершили «в два лета». В 1335 г. начал возведение каменного острога на Торговой стороне. В 1338 г. привлёк мастеров Софийского дома для строительства нового Великого моста через Волхов взамен разрушенного наводнением. После пожара 1341 г. произвёл перепланировку Владычного двора; возвёл терем (1341) и каменную палату (1350, древнейшее каменное гражданское здание в Новгороде). В 1352 г. руководил строительством новых крепостных каменных укреплений крепости Орешек. Активное участие в городском гражданском строительстве не было типично для архиереев более раннего времени и отразило возросшее значение архиепископа среди прочих должностных лиц Новгородской республики в условиях продолжительных периодов отсутствия в Новгороде князя.

Занимался благоустройством Софийского собора в Новгороде: по благословению архиепископа кровля собора дважды покрывалась свинцом (1333, 1341), были установлены новый крест (1333), забор и медные позолоченные двери («Васильевские врата», 1336; на них сохранилось прижизненное изображение Василия Калики; ныне в Троицком соборе г. Александров), иконостас (1341), колокол (1342). Выступил заказчиком новых каменных церквей: Покрова Богородицы на Зверинце (1335), Входа Господня в Иерусалим в Детинце (1336–1337, расписана артелью Исайи Гречина в 1338–1340), Благовещения на Городище (заложена 27 мая 1342, освящена архиепископом 24 августа 1343), Великомученицы Параскевы Пятницы (храм 1207, капитально отремонтирован в 1345) и Святых Космы и Дамиана на Космодемьянской улице (1345), соборный храм в честь Преображения Господня в монастыре на Ковалёве (1345). В 1348 г. по повелению архиепископа был расписан в соборный храм в честь Воскресения Христова в Деревяницком женском монастыре.

Дипломатическая деятельность

Вёл активную дипломатическую деятельность. В 1333 г., после военного конфликта между Новгородской республикой и Московским княжеством из-за «чёрного бора» (размера выплаты дани в Орду), провёл в Переяславле (Залесском) переговоры с великим князем владимирским Иваном I Даниловичем Калитой, не увенчавшиеся успехом. В том же году посетил Псков, в котором новгородские епископы не были в течение 7 лет; крестил сына псковского князя Александра Михайловича – Михаила Александровича (в 1341 был отправлен к архиепископу для обучения). В феврале 1335 г. в Новгороде заключил мир с Иваном I Калитой; в том же году вместе с представителями новгородской знати нанёс визит в Москву. В 1337 г. во время посещения Пскова произошёл конфликт: псковичи не дали совершить архиепископу суд, после чего он «проклял» жителей и покинул город. Вероятно, причиной конфликта стало недовольство псковичей необходимостью регулярной выплаты архиепископских пошлин. В 1340 г., после очередного конфликта Новгородской республики с великим князем владимирским из-за дани в Орду, во главе новгородской делегации заключил в Торжке мир с великим князем владимирским Семёном Ивановичем. В 1346 г. для приглашения великого князя в Новгород посетил Москву, где впервые в новгородской практике был награждён митрополитом Феогностом фелонью-полиставрионом (к 14 в. это облачение с изображением крестов, как правило, носили лишь патриархи и митрополиты). Великий князь Семён Иванович зимой 1346/1347 г. прибыл в Новгород, где был проведён торжественный обряд его посажения на новгородский стол.

В 1339 г. новгородские послы, в том числе от архиепископа (его племянник Матфей), заключили договор со Швецией «по старым грамотам», с прибавлением о регламентации действий в Карелии в случае перехода корелы из одной страны в другую (ПСРЛ. Т. 3. 2000. С. 350). 6 января 1342 г. в г. Юрьев (Дерпт) был заключён договор с Ригой, Готским берегом и немецкими городами, урегулировавший торговлю воском; с русской стороны «владыка Новгородский» в договоре был назван первым. В 1348 г. ответил отказом на предложение норвежского и шведского короля Магнуса Эрикссона прислать своих «философов» для диспута о вере.

Литературная деятельность

Автор послания епископу Тверскому Феодору II, в котором утверждал фактическое существование райских обителей на земле, ссылаясь на апокрифическую литературу и показания новгородских моряков, которые якобы достигали местоположения рая.

Обстоятельства кончины

В 1352 г. по просьбе жителей Пскова приехал в этот город, охваченный эпидемией чумы. Архиепископ совершил богослужения и крестные ходы, тем самым был преодолён многолетний конфликт Новгородской архиепископии с Псковом. На обратном пути в Новгород заболел и был доставлен в располагавшийся при впадении реки Узы в Шелонь Михайловский монастырь (ныне деревня Уза Порховского района Псковской области), где и скончался.

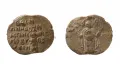

Известны 6 именных печатей архиепископа Василия (Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. 2. Москва, 1970. С. 47–48, 50, 177, 187, 237, 241; Янин. 1998. С. 78, 84, 179–180, 188). На лицевой стороне печатей надпись: «Василии архиепискуп Новгород(с)кии», на обороте – изображение Богоматери «Знамение» в полный рост. При архиепископе Василии сократилось количество именных владычных булл по сравнению с более ранним временем. В. Л. Янин предположил, что при Василии сузилась сфера архиепископского суда. Известны также 5 анонимных печатей владычних наместников, относящихся к периоду архиерейства Василия. На лицевой стороне печатей надпись: «Печать новоторжьского намест(ника)», на оборотной – изображение святителя Василия Великого в полный рост, с воздетыми руками, в левой руке – кодекс.

Вислая актовая печать архиепископа Новгородского Василия Калики, свинец. 1331–1352. Похоронен в Софийском соборе.

Вислая актовая печать архиепископа Новгородского Василия Калики, свинец. 1331–1352. Похоронен в Софийском соборе.

Стал одним из главных действующих лиц «Повести о белом клобуке» (памятник конца 15 – начала 16 вв.; Жучкова И. Л. Древнейший список Повести о белом клобуке // Славянский мир между Римом и Константинополем. Москва, 2004. С. 266–269), в которой отразилось новгородское предание о том, что на Руси архиепископы носили белый клобук со времени архиепископа Василия.

Канонизация

Начало местного почитания Василия Калики относится к 1439 г. Почитание не выходило за пределы Новгородской епархии. Канонизация подтверждена включением его имени в Собор Новгородских святых в 1981 г. Дни памяти: 3 июля ст. ст., 10 февраля ст. ст.; в Соборах Новгородских святителей (4 октября ст. ст.), Новгородских святых (3-е воскресенье после Троицы) и Всех святых, в земле Русской просиявших (2-е воскресенье после Троицы).