Мышечная ткань

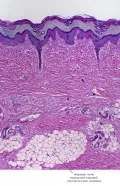

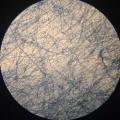

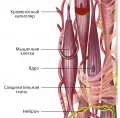

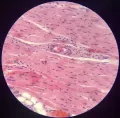

Мы́шечная ткань, состоит из группы тканей различного происхождения и строения, обладающих выраженной сократительной способностью; составляет основную массу мышц. Элементы мышечной ткани отличаются удлинённой формой, особым сократительным аппаратом. По морфофункциональной классификации выделяют поперечно-полосатую мышечную ткань с упорядоченным взаиморасположением актиновых и миозиновых миофиламентов, гладкую мышечную ткань и мышечную ткань с двойной косой исчерченностью. Первая участвует в формировании поперечно-полосатых мышц, к которым относятся скелетные мышцы и миокард. У позвоночных почти вся скелетная мышечная ткань развивается из парных метамерных зачатков мускулатуры тела – миотомов. Сердечная мышца развивается из прекардиальной мезодермы. Источник развития гладкой мышечной ткани кожи, стенок полых внутренних органов и сосудов позвоночных – мезенхима. Мышечная ткань с двойной косой исчерченностью встречается только у беспозвоночных.