Гражданская война в США 1861–1865

Гражда́нская война́ в США 1861–1865 (American Civil War, также получила у современников названия «война за независимость Юга», «война между штатами» и «мятежная война»), конфликт между северными и южными штатами, произошедший после выхода последних из состава Союза (США).

Предпосылки и причины конфликта

В основе возникновения Гражданской войны лежал комплекс причин. Исторически США были поделены на два региона, обладавших собственной идентичностью. Их отличие было предопределено прежде всего разной хронологией колонизации европейцами Северной Америки: освоение южных районов имело целью развитие плантационного хозяйства (часть английских землевладельцев-колонистов впоследствии составила костяк плантаторской аристократии), в то время как земли Северо-Востока заселяли предприимчивые фермеры, многие мигранты переселялись в города. Север следовал рыночной экономике буржуазного общества, стремительно превращаясь в центр промышленного производства, в то время как благосостояние Юга определялось огромными сельскохозяйственными угодьями, для обработки которых использовался труд рабов. Рабство препятствовало становлению буржуазного общества, т. к. плантационная система хозяйствования сохраняла, с одной стороны, некапиталистический характер (собственность землевладельца на землю, орудия труда и рабочую силу), а с другой – была ориентирована на внешний рынок. Таким образом, США с самого начала были поделены на регион быстрого развития капитализма, основанный на наёмном труде, и мир рабовладения, обслуживавший капиталистическую систему, но чуждый ей по своему характеру.

Господствовавший долгое время в американской литературе тезис об экономической «отсталости» Юга в отличие от «передового» в области развития капиталистических отношений Севера не выдержал испытания временем. В 1974 г. американские учёные Р. Фогель и С. Энгерман издали сенсационную книгу «Время на кресте», в которой убедительно доказали, что плантационная экономика с использованием подневольного труда была на 35 % эффективнее, чем сельское хозяйство в северных штатах, в основе которого лежал свободный труд. И хотя многие историки ратовали за целостное изучение экономики и общества, абстрагируясь от узкоэкономического подхода, они всё же были вынуждены признать высокую интенсивность рабовладельческого способа производства, представлявшего собой рентабельную форму развивавшегося капитализма. В частности, было подсчитано, что на землях «старого» Юга прибыль плантаторов порой превышала 10–13 %, что было значительно выше, чем выручка владельцев текстильных фабрик Новой Англии. Южане составляли ⅗ самых богатых людей в стране.

Юг и Север развивались собственными путями, определяемыми цивилизационным выбором. Противоречия между ними крылись не в самом рабстве, а в его побочных явлениях, вызванных различиями в способе ведения хозяйства, формировании экономических институтов, специфике общественных отношений и пр. Они представляли две локальные «цивилизации» в одном государстве, при этом присущая им антиномичность была свойственна всем структурам – природным особенностям, духовному миру, экономическим и политическим отношениям. Внутригосударственный конфликт, постепенно развивавшийся до середины 19 в., был обусловлен наличием у населения Севера и Юга несовместимых друг с другом ценностей.

Экономические противоречия

Оба региона долгое время относительно мирно сосуществовали в рамках единого государства; вопрос о путях дальнейшего развития обострился в начале 19 в. Экономика северных штатов, в которых бурно развивался промышленный переворот, быстро модернизировалась, а общество становилось всё более урбанизированным. В 1860 г. США заняли 2-е место в мире по объёму промышленного производства, но это достижение полностью относилось к Северо-Востоку (на Юге было всего 11 % промышленных мощностей). В регионе активно строились текстильные фабрики, на которых использовались паровые двигатели и сложные механические веретёна, по числу которых США вышли на 2-е (после Великобритании) место в мире. Поступательно развивалось машиностроение, специализирующееся на производстве сельскохозяйственных машин (сеялок, жаток, плугов), станков для обработки металла и т. д. В целом по экономическому потенциалу Север значительно превосходил Юг, давая суммарно ¾ промышленной продукции.

В канун Гражданской войны США заняли 1-е место в мире по темпам железнодорожного строительства. В северных штатах было построено 22 тыс. миль железных дорог, что превышало их протяжённость на Юге более чем вдвое. Бурно развивались средства связи: к 1860 г. телеграфные линии соединили Новый Орлеан с Сент-Луисом, с 1861 г. действовал трансконтинентальный телеграф, впервые соединивший связью атлантическое и тихоокеанское побережья страны.

Сельское хозяйство Северо-Востока было представлено небольшими фермами, владельцы которых использовали экстенсивные формы ведения хозяйства на основе применения машинной техники (косилок, жаток и пр.) и наёмной рабочей силы. Средний Запад становился зерновым поясом страны.

По мере того как Северо-Восток превращался в промышленно развитую часть страны, Юг оставался аграрным регионом, значительно зависящим от рабского труда. Плодородная почва и тёплый климат делали его идеальным местом для выращивания таких товарных культур, как табак и хлопок. Особенностью экономики Юга являлось сочетание двух типов агрохозяйств – рабовладельческих плантаций и семейных ферм, обусловив существование в каждом штате плантационного (рабовладельческого) и фермерского (мелкотоварного) укладов. По социально-экономическому развитию Юг делился на 8 штатов «нижнего», или «старого», Юга (Южная Каролина, Джорджия, Алабама, Флорида, Арканзас, Миссисипи, Луизиана, Техас) и 7 штатов «верхнего» Юга (Делавэр, Мэриленд, Миссури, Кентукки, Виргиния, Теннесси и Северная Каролина), пограничных с Севером. Наибольшее число плантаций располагалось на территории «нижнего» Юга, где количество рабов составляло более ⅓ населения. В штатах «верхнего» Юга южане тяготели к фермерству, поэтому использование рабского труда не было повсеместным: ⅔ жителей, не имея рабов, самостоятельно работали на фермах.

Основную роль в экономике Юга играли крупные плантационные хозяйства, где применялся рабский труд чернокожих невольников. Их богатство напрямую зависело от количества рабов: в 1860 г. 30,8 % семей были причислены к классу плантаторов, наиболее влиятельную часть которого представляли 250 человек, владевшие более чем 200 рабов. Ключевой составляющей экономической эффективности плантаций был хлопок, приносивший южанам основной доход. И хотя в регионе выращивали табак, рис и сахарный тростник, именно «белое золото» стало его главной монокультурой. Острая нужда текстильных фабрик Европы в хлопке делала плантации не только финансово выгодными предприятиями, но и главным источником американского экспорта (57 %).

Промышленный переворот, вступивший в середине 19 в. в завершающую стадию на Севере, так и не коснулся в полной мере Юга, где 80 % рабочей силы трудились на плантациях. Бок о бок с небольшим количеством технически развитых горнопромышленных предприятий сосуществовала масса домашних производств, не требовавших высокого уровня механизации. Самой востребованной у южан стала изобретённая в 1793 г. инженером У. Уитни машина для очистки волокна хлопка («коттон-джин»), применение которой сделало выращивание хлопка рентабельным, повысив производительность труда в 100 раз. Промышленность Юга в основном ограничивалась первичной обработкой сельскохозяйственного сырья. Господство в экономической системе Юга рабовладельческого сектора, завязанного на производстве одной монокультуры в ущерб другим отраслям производства, свидетельствовало об одностороннем характере его развития.

Сбор хлопка на плантации в Джорджии. Иллюстрация из журнала: Ballou's Pictorial. 1858. January 23. Vol.14, № 4. P. 49. Библиотека Конгресса, Вашингтон.Интересы Севера и Юга сталкивались по ряду вопросов, имевших общенациональное значение (налоги, строительство железнодорожных и шоссейных дорог, основные направления внешнеэкономических связей и пр.). Одним из камней преткновения между ними являлся вопрос таможенных пошлин. Север стремился оградить бурно развивавшуюся местную промышленность от иностранной конкуренции высоким заградительным барьером. Политика протекционизма не устраивала Юг, заинтересованный в импорте дешёвых промышленных товаров. От принятого правительством решения напрямую зависело благополучие населения того или иного региона, поэтому одна часть страны стремилась к повышению таможенных пошлин, а другая – к их снижению. Вот почему рост в 1824 и 1828 гг. тарифов на хлопчатобумажные и шерстяные товары до 37 % вызвал яростный протест южан. В 1832 г. легислатура Южной Каролины приняла постановление, объявлявшее на своей территории принятый Конгрессом «тариф ужасов» неконституционным и не имевшим законной силы. Её примеру последовал ряд южных штатов, грозивших отделением от США, если федеральное правительство силой попытается сохранить высокий заградительный барьер. В ходе долгих переговоров был найден компромисс, предусматривавший, с одной стороны, снижение пошлин до 20 %, а с другой – отмену решений легислатуры Южной Каролины. В ходе «тарифного» кризиса была оформлена теория «нуллификации» (от англ. nullification – аннулирование), согласно которой штаты вправе не соблюдать законы федеральной власти, выходящие за пределы делегированных по Конституции полномочий. Приобретённый юридический опыт стал одной из предпосылок сецессии южных штатов в 1861 г.

Сбор хлопка на плантации в Джорджии. Иллюстрация из журнала: Ballou's Pictorial. 1858. January 23. Vol.14, № 4. P. 49. Библиотека Конгресса, Вашингтон.Интересы Севера и Юга сталкивались по ряду вопросов, имевших общенациональное значение (налоги, строительство железнодорожных и шоссейных дорог, основные направления внешнеэкономических связей и пр.). Одним из камней преткновения между ними являлся вопрос таможенных пошлин. Север стремился оградить бурно развивавшуюся местную промышленность от иностранной конкуренции высоким заградительным барьером. Политика протекционизма не устраивала Юг, заинтересованный в импорте дешёвых промышленных товаров. От принятого правительством решения напрямую зависело благополучие населения того или иного региона, поэтому одна часть страны стремилась к повышению таможенных пошлин, а другая – к их снижению. Вот почему рост в 1824 и 1828 гг. тарифов на хлопчатобумажные и шерстяные товары до 37 % вызвал яростный протест южан. В 1832 г. легислатура Южной Каролины приняла постановление, объявлявшее на своей территории принятый Конгрессом «тариф ужасов» неконституционным и не имевшим законной силы. Её примеру последовал ряд южных штатов, грозивших отделением от США, если федеральное правительство силой попытается сохранить высокий заградительный барьер. В ходе долгих переговоров был найден компромисс, предусматривавший, с одной стороны, снижение пошлин до 20 %, а с другой – отмену решений легислатуры Южной Каролины. В ходе «тарифного» кризиса была оформлена теория «нуллификации» (от англ. nullification – аннулирование), согласно которой штаты вправе не соблюдать законы федеральной власти, выходящие за пределы делегированных по Конституции полномочий. Приобретённый юридический опыт стал одной из предпосылок сецессии южных штатов в 1861 г.

В последние десятилетия перед Гражданской войной оба региона всё дальше уходили друг от друга с точки зрения путей экономического развития. Север создавал общенациональную экономику, основанную на промышленности, в то время как аграрный Юг, ориентированный на внешний рынок, оставался на стадии торгового капитала. Субстанциональная двойственность восприятия мира усугублялась существовавшими между ними идеологическими разногласиями.

Идеологические разногласия

Экономические различия между Севером и Югом оказали влияние на менталитет населявших их жителей, обусловив существенные различия в образе жизни, традициях и стереотипах поведения. Истоки непохожести южан и северян были связаны не только с особенностями формирования независимых друг от друга европейских колоний на атлантическом побережье, но и созданием в 1787 г. т. н. договорной федерации, отличительным признаком которой являлось сохранение самостоятельности штатов при верховенстве федерального правительства. Стремление федерального центра занять принадлежащее ему по Конституции равноправное место в политической системе во многом объясняет, почему в США оформились разные толкования Конституции – широкое, обоснованное А. Гамильтоном, и узкое, отстаиваемое Т. Джефферсоном. И если последователи Гамильтона ратовали за сильный федеральный центр с широкими полномочиями, то приверженцы Джефферсона требовали чёткого соблюдения прав, зафиксированных в Конституции. Не желая уступать федеральному правительству даже малую толику регионального суверенитета, они считали, что федеральные законы должны применяться только в случае, если они не противоречат интересам субъектов федерации. Из подобных рассуждений следовало, что любой штат, изъявивший желание вступить в состав Союза, правомочен в удобный для него момент отозвать ратификацию, воспользовавшись правом, данным штатам Декларацией независимости 1776 г., – быть «по праву... свободными и независимыми штатами».

Подобную трактовку гражданско-правовых отношений воспринимали далеко не все американцы. Многие из них разделяли идею о целостности страны, сформулированную видным государственным деятелем Д. Уэбстером (Нью-Гэмпшир) в виде сентенции «Одна страна, одна конституция, одна судьба». Они считали, что верховная власть принадлежит народу, который, действуя коллективно, учредил основной закон государства, подтверждавший нерасторжимость федеративного союза.

В рамки спора о суверенитете штатов вписывались разногласия между Севером и Югом относительно рабства. В 1808 г. вслед за Великобританией США приняли акт о запрете работорговли. Вскоре северные штаты приняли аналогичные законы, но в южных штатах такой запрет отсутствовал. Сохранение института рабовладения на Юге всё больше разделяло Соединённые Штаты на две части – рабовладельческую и свободную, поскольку при быстрой территориальной экспансии на земли Запада на первый план выдвигался вопрос о том, на каких принципах следует присоединять к Союзу новые территории.

Южане, будучи в большинстве своём сторонниками рабства, считали, что освобождение невольников разрушит экономику, вызвав потерю всех их инвестиций, вложенных в плантационное хозяйство. Они опасались резни наподобие той, что произошла на Гаити в 1804 г., когда отпущенные рабы выреза́ли белое население, включая женщин и детей. Подобное чувство тревоги усугубила попытка белого активиста Дж. Брауна организовать в конце октября 1959 г. вооружённое восстание рабов в Виргинии. Представители аболиционистского движения на Севере считали рабство злом, но не в экономическом, а в моральном плане. Одна его часть (Ф. Дуглас, У. Гаррисон) требовала немедленного освобождения рабов, а другая (А. Линкольн) считала, что институт рабовладения можно ограничить территорией Юга, направив его тем самым на путь окончательного уничтожения. Популярность прямо противоположных точек зрения на Севере и Юге стала предзнаменованием грядущего раскола страны.

Авраам Линкольн. 1864. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Тема сецессии активно обсуждалась накануне Гражданской войны. Население Северо-Востока считало, что признание суверенитета штатов не означает наличия у них права на самоопределение. Южане, в свою очередь, обосновывали возможность выхода любого штата из состава Союза, поскольку, если в Конституции определены условия вхождения в состав Союза, то, по логике вещей, должно быть определено и право на выход. Идеологические дискуссии развивались на фоне острейших политических столкновений, каждое из которых становилось катализатором Гражданской войны.

Авраам Линкольн. 1864. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Тема сецессии активно обсуждалась накануне Гражданской войны. Население Северо-Востока считало, что признание суверенитета штатов не означает наличия у них права на самоопределение. Южане, в свою очередь, обосновывали возможность выхода любого штата из состава Союза, поскольку, если в Конституции определены условия вхождения в состав Союза, то, по логике вещей, должно быть определено и право на выход. Идеологические дискуссии развивались на фоне острейших политических столкновений, каждое из которых становилось катализатором Гражданской войны.

Политические причины Гражданской войны

К середине 19 в. экономическое соперничество Севера и Юга переросло в борьбу за политическую власть в Союзе. В течение 1-й половины 19 в. южане контролировали все центральные звенья государственного управления (пост президента, состав Конгресса и Верховного суда), но со временем их позиции стали ослабевать. Причина тому – быстрый рост численности населения северных штатов вследствие бурного притока иммигрантов из стран Западной Европы. И хотя южане в своё время добились включения в текст Конституции права представлять в Конгрессе рабов, не имевших права голоса, они всё же опасались, что при сложившейся демографической динамике им не удастся сохранить паритет между свободными и рабовладельческими штатами в общенациональном масштабе. От того, станет ли новый штат свободным или рабовладельческим, зависел расклад политических сил в Вашингтоне.

В течение 1-й половины 19 в. количество свободных и рабовладельческих штатов в составе Союза постоянно корректировалось политическими компромиссами. Первым из них стал Миссурийский компромисс 1820 г., когда в состав федеративного государства одновременно были приняты два штата (свободный штат Мэн и рабовладельческий штат Миссури) и прочерчена ограничительная линия в 36º30' северной долготы, выше которой рабовладение было запрещено. В дальнейшие 30 лет Союз не пополнялся новыми штатами. Однако успешная для США американо-мексиканская война 1846–1848 гг., завершившаяся гигантским приращением территории, вызвала серьёзные опасения политиков из северных штатов в силу возможной дестабилизации устоявшегося баланса.

Попытка снять негласное табу, обозначенное Миссурийским компромиссом, была предпринята в 1850 г., когда двум новым территориям США – Юте и Новой Мексике – было предложено самим решать вопрос о допустимости рабства, хотя первая находилась севернее, а вторая – южнее установленной демаркационной линии. Как и ожидалось, Юта была признана свободной, а Новая Мексика – рабовладельческой территорией. Тогда же Дж. Кэлхуном (Южная Каролина) была сформулирована т. н. платформа Юга, провозглашавшая, что все территории, которые приобретают США, являются общей собственностью, на которую все штаты имеют равные права. В 1854 г. в ходе очередной договоренности между Севером и Югом условия Миссурийского компромисса были заменены доктриной «суверенитета поселенцев», которые были вольны сами решать судьбу рабства на колонизуемых территориях. Тем самым путь рабовладельцам на Запад был открыт. В Канзасе нескончаемый приток переселенцев, устремившихся на спорную территорию как из рабовладельческих, так и из свободных штатов, вызвал длительный вооружённый конфликт между сторонниками и противниками рабства. В феврале 1859 г. Орегон был принят в состав Союза как свободный штат.

Точкой невозврата к прежнему порядку стал завершившийся в 1857 г. судебный процесс, инициированный рабом Дредом Скоттом с целью признать его свободным гражданином.  Политическая кадриль. Музыка Дреда Скотта. Карикатурная иллюстрация влияния дела Дреда Скотта на президентские выборы. Кандидаты в президенты США изображены в танце со своими союзниками: Джон Кабелл Брекинридж с действующим президентом Джеймсом Бьюкененом (слева вверху), Авраам Линкольн с чернокожей женщиной, представляющей аболиционистов (справа вверху), Стивен Дуглас с ирландцем (слева внизу), Джон Белл с индейцем (справа внизу). 1860. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Поводом к иску стало его 4-летнее проживание в северных штатах Иллинойс и Висконсин, в которых рабство было запрещено. Согласно решению Верховного суда, раб объявлялся собственностью хозяина независимо от географического расположения штата, что фактически снимало все юридические преграды для распространения рабства по всей территории страны.

Политическая кадриль. Музыка Дреда Скотта. Карикатурная иллюстрация влияния дела Дреда Скотта на президентские выборы. Кандидаты в президенты США изображены в танце со своими союзниками: Джон Кабелл Брекинридж с действующим президентом Джеймсом Бьюкененом (слева вверху), Авраам Линкольн с чернокожей женщиной, представляющей аболиционистов (справа вверху), Стивен Дуглас с ирландцем (слева внизу), Джон Белл с индейцем (справа внизу). 1860. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Поводом к иску стало его 4-летнее проживание в северных штатах Иллинойс и Висконсин, в которых рабство было запрещено. Согласно решению Верховного суда, раб объявлялся собственностью хозяина независимо от географического расположения штата, что фактически снимало все юридические преграды для распространения рабства по всей территории страны.

Итоги президентской кампании 1860 г., в ходе которой победил кандидат Республиканской партии А. Линкольн, сделали неизбежным военное столкновение между Севером и Югом. Новоизбранный президент в злободневном вопросе о рабовладении занял осторожную позицию, признавая его право на существование в южных штатах, но препятствуя распространению на западные территории. Во время инаугурации, состоявшейся 4 марта 1861 г., он заявил об отсутствии «намерений, прямо или косвенно, вмешиваться в функционирование института рабства в тех штатах, где оно существует», но в платформе Республиканской партии, от которой он избирался, были чётко обозначены неприемлемые для южан требования, касавшиеся запрета на произвольное отчуждение общественных земель и необходимости их раздачи рядовым американцам.

Триумфальный приход к власти республиканцев под лозунгом «Свободный труд свободных людей на свободной земле» был воспринят южанами как сигнал к самовольному выходу из состава Союза. Они опасались, что пришедший к власти Линкольн примет меры по освобождению рабов, разрушив до основания «самобытный» характер развития южного общества, которое не сможет развиваться дальше, не распространяясь на новые территории. Первой о подобном намерении заявила Южная Каролина 20 декабря 1860 г. Вскоре движение в поддержку сецессии поддержали ещё 10 южных штатов. Юридическим оправданием подобных действий стало отсутствие в Конституции запрета на выход отдельных штатов из состава США.  Бомбардировка крепости Форт-Самтер в гавани Чарлстона. 1860-е гг. Библиотека Конгресса, Вашингтон. В феврале – начале марта 1861 г. была создана Конфедерация из 7 рабовладельческих штатов (Южная Каролина, Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Флорида, Техас), при этом лояльность Союзу сохранили пограничные с Югом Делавэр, Кентукки, Миссури и Мэриленд.

Бомбардировка крепости Форт-Самтер в гавани Чарлстона. 1860-е гг. Библиотека Конгресса, Вашингтон. В феврале – начале марта 1861 г. была создана Конфедерация из 7 рабовладельческих штатов (Южная Каролина, Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Флорида, Техас), при этом лояльность Союзу сохранили пограничные с Югом Делавэр, Кентукки, Миссури и Мэриленд.

Вооружённые действия между Севером и Югом начались через месяц после инаугурации президента Линкольна. Официальной датой начала Гражданской войны стал захват мятежниками 12 апреля 1861 г. стратегически важного форта Самтер, прикрывавшего вход в бухту г. Чарлстон в Южной Каролине. В ответ Линкольн, объявив о мятеже в южных штатах, издал прокламацию о наборе в армию 75 тыс. добровольцев.

Первый этап войны (1861–1862)

Оставшиеся в составе Союза 23 штата имели явное преимущество перед Конфедерацией. По экономическому потенциалу и людским ресурсам они значительно превосходили Юг, имея в своём распоряжении 30-кратное преимущество в производстве вооружений, значительное преимущество в коммерческих и финансовых ресурсах. Тем не менее южане первыми нанесли удар, рассчитывая на временное военное превосходство и явную неподготовленность Севера к предстоявшим военным действиям. Южане тщательно готовились к предстоящей войне, заранее стягивая к границе войска, заготавливая оружие и продовольствие. Армия южан была лучше организована и имела квалифицированный офицерский состав, что во многом объясняет, почему федеральные войска были разбиты 21 июля 1861 г. у городка Манассас в 40 км южнее Вашингтона. В октябре 1861 г. северяне вновь потерпели поражение под столицей, ставшей прифронтовым городом. В дальнейшем военные действия на восточном фронте, охватывавшем Виргинию, Мэриленд и Пенсильванию, приняли вялотекущий характер: сражения шли с переменным успехом, не принося решающего перевеса ни одной из сторон.

На западном фронте, где армия генерала У. Гранта медленно продвигалась на Юг вдоль реки Миссисипи, федеральные войска действовали более удачно.  Улисс Грант. 1865. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Ей удалось уничтожить речной флот Конфедерации и очистить от противника территории присоединившихся к мятежникам штатов Кентукки и Миссури. Овладение г. Мемфис в Теннесси, являвшимся крупнейшим экономическим центром Юга, позволило превратить его в базу снабжения федеральных войск.

Улисс Грант. 1865. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Ей удалось уничтожить речной флот Конфедерации и очистить от противника территории присоединившихся к мятежникам штатов Кентукки и Миссури. Овладение г. Мемфис в Теннесси, являвшимся крупнейшим экономическим центром Юга, позволило превратить его в базу снабжения федеральных войск.

Успешно осуществлялась северянами блокада морского побережья Юга. Бо́льшая часть военного флота оставалась под контролем Союза, что позволяло блокировать южные порты, лишив Конфедерацию поставок из Европы. Одним из результативных действий северян стал захват в ноябре 1861 г. британского парохода «Трент», на борту которого находились агенты южан, направлявшиеся с дипломатической миссией в Европу. Заявив о нарушении международного права, Великобритания отправила войска в Канаду для подготовки к англо-американскому конфликту, но президент Линкольн, желая избежать столкновения с потенциальным противником, освободил захваченных пленников, хотя и без принесения официальных извинений. В такой ситуации англичане, позицию которых разделяла и Франция, были вынуждены сохранять нейтралитет в отношении воюющих сторон.

На первом этапе войны правительство Линкольна действовало в рамках Конституции, признавая единственной целью восстановление Союза «таким, каким он был» до начала военных действий. В частности, генералы северной армии, исполняя закон о беглых рабах 1793 г., отказывались пропускать их через линию фронта и даже возвращали хозяевам. После ухода южных демократов из Конгресса республиканцы смогли реализовать социально-экономическую программу, обозначенную в ходе избирательной кампании (принять высокий протекционистский тариф в интересах бурно развивавшейся промышленности, разработать основы национальной банковской системы, одобрить политику поощрения иммиграции, выделить субсидии для строительства трансконтинентальных железных дорог и пр.). В январе 1861 г. территория Канзаса была признана свободным штатом.

К началу 1862 г. численность федеральной армии, непрерывно пополняемой добровольцами, превысила 650 тыс. человек, но количественный перевес не мог решить исход войны, что во многом объяснялось не только плохой подготовкой рядового и офицерского составов, но и просчётами командования. В частности, на тот момент не была до конца реализована разработанная высшим генералитетом стратегия морской блокады южных штатов, суть которой сводилась к окружению и постепенному сжатию кольца вокруг противника с тем, чтобы блокировать с моря территорию южных штатов. Планировалось, что часть войск под руководством генерала Дж. Макклеллана после овладения Ричмондом должна была продвигаться на юг вдоль побережья Атлантики, а другая, под командованием генерала У. Гранта, – выйти на реку Миссисипи и оттеснить противника с Запада. Сравнивая предполагаемые действия северян с действиями гигантского удава, американская пресса назвала этот план «Анаконда».

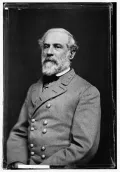

В целях реализации стратегии 112-тысячная армия северян осуществила в марте – июле 1862 г. высадку с моря на побережье Виргинии, рассчитывая нанести удар в тыл армии Юга.  Роберт Эдвард Ли. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Ответные действия конфедератов под командованием талантливого генерала Р. Ли привели к сокрушительному поражению северян на реке Булл-Ран недалеко от Манассаса (28–30 августа 1862). Развивая достигнутый успех, южане начали опасный обход г. Вашингтон с северо-запада, что чуть не привело северян к потере столицы. Более успешными были действия федеральных войск по освобождению от противника территории Миссури и захвата торгового порта Новый Орлеан, отрезавшего южан от возможной помощи Франции и Великобритании.

Роберт Эдвард Ли. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Ответные действия конфедератов под командованием талантливого генерала Р. Ли привели к сокрушительному поражению северян на реке Булл-Ран недалеко от Манассаса (28–30 августа 1862). Развивая достигнутый успех, южане начали опасный обход г. Вашингтон с северо-запада, что чуть не привело северян к потере столицы. Более успешными были действия федеральных войск по освобождению от противника территории Миссури и захвата торгового порта Новый Орлеан, отрезавшего южан от возможной помощи Франции и Великобритании.

Первой значительной победой северян после череды неудач стало сражение при Энтитеме (Антиетаме, 17 сентября 1862) в штате Мэриленд. Оно завершилось фактически вничью, поскольку южане, понеся большие потери, отступили в Виргинию. Переменчивая фортуна изменила северянам буквально через пару месяцев, когда в сражении у городка Фредериксберг в Виргинии (11–15 декабря 1862) конфедераты разгромили федеральную армию, на стороне которой было подавляющее превосходство в вооружении. Военные потери северян вдвое превысили число погибших южан, поэтому посетивший поле битвы Линкольн назвал его «бойней». В целом первый этап военных действий складывался неблагоприятно для северян: если в течение 1861–1862 гг. федеральная армия на западном фронте добилась определённых успехов, то на восточном театре военных действий ситуация оставалась тяжёлой. Несмотря на численное превосходство, сломить оборону Юга федеральным войскам не удалось.

Гражданская война в Соединённых Штатах Америки (1861–1865). Перелом в ходе войны наступил благодаря решительным политическим шагам администрации Линкольна. Исключительное значение имел принятый 20 мая 1862 г. закон о гомстедах (от англ. homestead – усадьба), разрешивший передачу в собственность американцев незанятых земель на западе страны. Согласно ему каждый гражданин США, достигший 21 года и не воевавший на стороне Юга, мог получить из общественного фонда участок земли в 160 акров (65 га) после уплаты регистрационного сбора в 10 долл. После пяти лет его обработки земля передавалась бесплатно в собственность поселенца. Хотя прямого отношения к армии закон не имел, но ввиду открывшейся перспективы получения даровой земли на Западе военный разгром южан был в интересах рядовых американцев.

Гражданская война в Соединённых Штатах Америки (1861–1865). Перелом в ходе войны наступил благодаря решительным политическим шагам администрации Линкольна. Исключительное значение имел принятый 20 мая 1862 г. закон о гомстедах (от англ. homestead – усадьба), разрешивший передачу в собственность американцев незанятых земель на западе страны. Согласно ему каждый гражданин США, достигший 21 года и не воевавший на стороне Юга, мог получить из общественного фонда участок земли в 160 акров (65 га) после уплаты регистрационного сбора в 10 долл. После пяти лет его обработки земля передавалась бесплатно в собственность поселенца. Хотя прямого отношения к армии закон не имел, но ввиду открывшейся перспективы получения даровой земли на Западе военный разгром южан был в интересах рядовых американцев.

В середине 1862 г. правительство Линкольна приняло ряд мер, которые нанесли сокрушительный удар по позициям рабовладельцев. Речь шла о недопущении использования федеральных войск для поимки и возвращения хозяевам беглых рабов, запрещении рабства в федеральном округе Колумбия, заключении договора с Великобританией о запрете торговли рабами, конфискации собственности и освобождении рабов, принадлежавших не капитулировавшим в течение 60 дней мятежникам. Тогда же были разрешены призыв негров в вооружённые силы и формирование негритянских полков, в результате чего в состав федеральной армии влились 186 тыс. бывших невольников.

Огромное значение имела прокламация Линкольнa об освобождении рабов. Она состояла из двух указов: первый, изданный 22 сентября 1862 г., являл собой предупреждение мятежников о том, что если они не сложат оружие до 1 января 1863 г., то их рабы будут объявлены «свободными навечно», а во втором, изданном 1 января 1863 г., угроза была переведена в практическую плоскость: в нём перечислялись названия 10 южных штатов, в которых отменялось рабство. Вопрос о судьбе самого института рабовладения президент оставлял на усмотрение Конгресса. И поскольку прокламация как военная мера не имела высшей юридической силы, незадолго до окончания войны, 31 января 1865 г., Конгресс принял 13-ю поправку к Конституции, освободившую рабов на всей территории США.

Второй этап войны (1863–1865)

Перевес в войне постепенно смещался на сторону северян. Людские и военные ресурсы Юга были во многом исчерпаны, в то время как промышленность в северных штатах набирала темпы, успешно перестраиваясь на военный лад. Весной (30 апреля – 6 мая 1863) последней крупной победой южан стало сражение под Чанселоросвиллем на виргинском участке фронта, где конфедераты под командованием генерала Р. Ли нанесли федеральной армии сильный удар.

Коренной перелом в войне наступил летом 1863 г., когда южане вторглись в Пенсильванию. В трёхдневной битве у Геттисберга (1–3 июля 1863) они были разбиты, при этом общие военные потери (включая раненых и пленных) превысили 40 тыс. человек.  Туре де Тулструп. Сражение при Геттисберге. Ок. 1887. Библиотека Конгресса, Вашингтон. На следующий день федеральная армия, возглавляемая генералом У. Грантом, овладела крепостью Виксберг, главным оплотом Конфедерации на реке Миссисипи. Мятежники оказались отрезанными от богатых людскими ресурсами юго-западных штатов. Эти сражения были настолько кровопролитными, что президент Линкольн, выступая на церемонии открытия военного кладбища в Геттисберге (19 ноября 1863), отметил заслуги всех погибших. По его словам, северяне сражались не только за спасение Союза, но и за «новое рождение свободы», основанной на сохранении на века «правительства народа, созданного народом и для народа».

Туре де Тулструп. Сражение при Геттисберге. Ок. 1887. Библиотека Конгресса, Вашингтон. На следующий день федеральная армия, возглавляемая генералом У. Грантом, овладела крепостью Виксберг, главным оплотом Конфедерации на реке Миссисипи. Мятежники оказались отрезанными от богатых людскими ресурсами юго-западных штатов. Эти сражения были настолько кровопролитными, что президент Линкольн, выступая на церемонии открытия военного кладбища в Геттисберге (19 ноября 1863), отметил заслуги всех погибших. По его словам, северяне сражались не только за спасение Союза, но и за «новое рождение свободы», основанной на сохранении на века «правительства народа, созданного народом и для народа».

На западном театре военных действий окончательный перелом в пользу Севера произошёл после серии сражений под Чаттанугой (штат Теннесси), где силы Союза разгромили войска конфедератов (23–25 ноября 1863), отбросив их в Джорджию, в результате чего вся долина реки Миссисипи оказалась под контролем федеральной армии. Стратегическая инициатива переходила в руки северян, которые превосходили южан в численности войск более чем в два раза. В этой связи президент Линкольн даже стал обдумывать способы реинтеграции мятежных штатов в состав Союза. В декабре 1863 г. он выдвинул приемлемый для конфедератов план, согласно которому на Юге могли быть восстановлены конституционные органы власти, при условии принесения присяги на верность не менее 10 % избирателей.

Весной 1864 г. руководство федеральных войск под командованием генерала У. Гранта, назначенного главнокомандующим вооружёнными силами Союза, приступило к осуществлению стратегического плана, направленного на разгром Конфедерации. Его целью стало нанесение удара по её столице с трёх сторон (севера, востока и запада). Первыми в бой должны были вступить войска под руководством генерала Дж. Мида и захватить г. Питерсберг (Виргиния), являвшийся ключом к Ричмонду, чтобы заблокировать железнодорожные пути, соединявшую столицу Конфедерации с Югом. Армии генерала У. Гранта предстояло вести наступательные действия по захвату Ричмонда с севера. Наиболее сложная задача возлагалась на армию генерала У. Шермана, которая, наступая с запада, и должна была в ходе «рейда к морю» разрезать надвое южные штаты. Вскоре федеральные войска, вторгшиеся в Джорджию, заняли Атланту (2 сентября 1864), являвшуюся центром военной промышленности Юга, и порт Саванна (21 декабря 1864), куда флот северян стал доставлять войскам припасы. Армия южан оказалась отрезанной от Флориды, Алабамы и Джорджии, а территория Конфедерации – разорванной надвое.

Военные успехи северян сказались на исходе президентских выборов 1864 г. Линкольн, ратовавший за восстановление Союза, был успешно переизбран на второй срок. Предпочтение ему отдали 55 % избирателей. Исход Гражданской войны был фактически предрешён.

В январе – марте 1865 г. федеральные войска, возглавляемые генералом Шерманом, выступили на север из Саванны для соединения с основными силами северян. Их продвижение через Южную Каролину завершилось взятием Чарлстона, крупнейшего порта на побережье Атлантического океана. Финальной стадией войны стали сражения вокруг города Питерсберг, длившиеся 10 месяцев (с 9 июня 1864 по 25 марта 1865). Окружение войск Конфедерации было завершено 3 апреля 1865 г., когда северяне заняли Ричмонд, столицу штата Виргиния, а через несколько дней, после серии сражений, в Аппоматтоксе последовала капитуляция армии Конфедерации.

Правительство Линкольна не приняло мер по разоружению мятежников, отпустив офицеров и солдат на свободу под честное слово и даже позволив генералу Ли сохранить меч и лошадь. Через несколько дней после капитуляции южан, 14 апреля 1865 г., во время посещения театра Линкольн был застрелен актером Дж. Бутом, являвшимся сторонником рабовладения.

Убийство президента США Авраама Линкольна в театре Форда 14 апреля 1865. 1865. Библиотека Конгресса, Вашингтон.Война была фактически окончена, но требовалось время на юридическое оформление её итогов. К тому же боевые действия ещё продолжались: последний генерал армии Конфедерации Дж. Джонстон сложил оружие 26 апреля, 5 мая был распущен кабинет министров Конфедерации, а несколькими днями позже захвачен в плен и посажен в каземат тюрьмы форта Монро (штат Виргиния) президент Конфедерации Дж. Дэвис. Два месяца спустя, 23 июня 1865 г., было подписано соглашение о прекращении огня, которое официально принесло мир в Соединённые Штаты. Юридически война закончилась после обнародования 20 августа 1866 г. заявления новоизбранного президента Э. Джонсона о восстановлении в стране «мира, порядка, безмятежности и гражданской власти».

Убийство президента США Авраама Линкольна в театре Форда 14 апреля 1865. 1865. Библиотека Конгресса, Вашингтон.Война была фактически окончена, но требовалось время на юридическое оформление её итогов. К тому же боевые действия ещё продолжались: последний генерал армии Конфедерации Дж. Джонстон сложил оружие 26 апреля, 5 мая был распущен кабинет министров Конфедерации, а несколькими днями позже захвачен в плен и посажен в каземат тюрьмы форта Монро (штат Виргиния) президент Конфедерации Дж. Дэвис. Два месяца спустя, 23 июня 1865 г., было подписано соглашение о прекращении огня, которое официально принесло мир в Соединённые Штаты. Юридически война закончилась после обнародования 20 августа 1866 г. заявления новоизбранного президента Э. Джонсона о восстановлении в стране «мира, порядка, безмятежности и гражданской власти».

Историческое значение Гражданской войны

Для США Гражданская война была первой современной войной; её характеризовали колоссальная протяжённость фронтов военных действий, масштаб сражений, огромные по численности армии, сложность военных операций, осуществляемых одновременно на суше и море. Обе воюющие стороны использовали в логистике железные дороги и телеграф. Военный транспорт, основанный на работе паровых машин, широко применялся для перемещения многотысячных войск и перевозке грузов на огромных территориях: 400 пароходов и более 400 морских судов поддерживали федеральную армию на протяжении всех четырёх лет конфликта. Война продемонстрировала новые возможности военной техники: пулемёты, мины, нарезная артиллерия, наблюдательные аэростаты, броненосцы, таранные корабли и даже подводные лодки были впервые использованы в масштабных боевых действиях.

Гражданская война стала самой кровопролитной из всех войн в американской истории, затронув судьбы миллионов людей по всей стране. На Севере из 2 млн мобилизованных солдат 470 тыс. были убиты и 275 тыс. ранены, на Юге число погибших из 1 млн призванных на службу составило 355 тыс. человек, 138 тыс. получили ранения. 8 % белых мужчин в возрасте от 13 до 43 лет погибли на войне, в том числе 6 % на Севере и 18 % на Юге. Количество пропавших без вести достигло 400 тыс., а число погибших среди мирных жителей не поддаётся какому-либо подсчёту.

Беспрецедентными оказались финансовые убытки федерального правительства, доходившие до 9 млрд долл. (4,1 млрд долл. военных расходов и 4,8 млрд долл. имущественных потерь). Экономика Юга, на территории которого велись военные действия, лежала в руинах. Федеральные войска уничтожали как плантации с собранным хлопком, так и бо́льшую часть инфраструктуры немногочисленных городов. Война разрушила многолетние дружеские и семейные узы.

Несмотря на тяжёлые испытания в ходе Гражданской войны, целостность Союза была восстановлена, при этом центр силы сместился с Юга на Север. Произошло демократическое решение аграрного вопроса на Западе страны, где бесплатный доступ к земле получили все желающие американцы, что в дальнейшем привело к победе фермерского пути развития сельского хозяйства на огромной территории США. Важное значение имели отмена рабства, а впоследствии наделение афроамериканцев правом голоса согласно 14-й (1868) и 15-й (1870) поправкам к Конституции. Быстро оправившись от разрушительных последствий Гражданской войны, США всего за несколько десятилетий превратились в экономически развитое государство, на долю которого к началу Первой мировой войны приходилось более 35 % мирового промышленного производства.

Оценки Гражданской войны в историографии

В американской историографической традиции Гражданская война считается одним из самых сложных и драматических периодов в истории страны. Несмотря на обилие документальной, исследовательской и мемуарной литературы, среди историков до сих пор не утихают споры о том, кто в бо́льшей степени причастен к развязыванию конфликта. Одни учёные считают, что вина лежит целиком на экстремистах-южанах, инициировавших раскол федеративного государства, другие обвиняют фанатично настроенных сторонников движения за отмену рабства в северных штатах. Не менее дискуссионным является вопрос об исторической ответственности политиков за развязывание войны. Одни исследователи возлагают вину на президента Конфедеративных штатов Америки Дж. Дэвиса, являвшегося стойким защитником рабовладения, другие считают виновником конфликта избранного в 1860 г. президента А. Линкольна, начавшего военные действия вместо поиска пути примирения с южанами.

Гражданская война воспринимается как катаклизм со значительно бо́льшим количеством трагических последствий, чем ведение военных действий с внешним врагом. Современные историки считают, что раскол социума проходил зачастую не по классовому признаку, а в соответствии с убеждениями и менталитетом населения. В период Гражданской войны на стороне плантаторов было немало белых бедняков, не владевших рабами, точно так же, как среди северян огромной популярностью пользовались идеи расового превосходства. Гражданскую войну не следует сводить исключительно к конфликту между промышленной буржуазией Севера и плантаторами Юга.