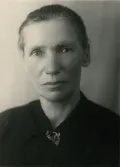

Глинкина Аграфена Ивановна

Гли́нкина Аграфе́на Ива́новна (Агриппина Ивановна Глинкина, урождённая Колымагина) [29.12.1897(10.1.1898), деревня Дедёнки, Монастырщинский уезд, Смоленская губерния, ныне не существует – 6.11.1971, деревня Шваново, Можайский район, Московская область], исполнительница русских народных песен.

Крестьянка, уроженка смоленской деревни, расположенной на пограничье с белорусскими землями, А. И. Глинкина сохранила в памяти множество местных народных песен. Жанровые, музыкально-стилевые и диалектные характеристики образцов, записанных от неё, а также особенности исполнительской манеры певицы позволяют отнести её наследие к западнорусской песенной традиции. Вместе с тем «пение для себя», практикуемое Глинкиной после переезда в 1938 г. из родной деревни в Шваново, сформировало её особый стиль, органично сочетающий приметы локальной певческой культуры и индивидуальные исполнительские черты.

Тембр голоса А. И. Глинкиной объёмный, достаточно звучный, при этом прикрытый. Пела в удобной средней тесситуре, манера была близка к пению вполголоса. Именно так характеризовали её современники: «Аграфена Ивановна поет негромко, очень музыкально, слушая себя, целиком отдаваясь настроению песни. Она как будто рассказывает песню» (Красинская. 1971. С. 47). Она «пела негромко, как бы вполголоса, мягко и нежно […]. Голос певицы будто мерцал, искрился. Он струился легко и свободно» (Щуров. 2011. С. 172). В этом смысле пение Глинкиной отличается от других солисток-смолянок – О. В. Трушиной, предпочитавшей звучание в полный голос, и Е. Е. Азаренковой, певшей в высоком регистре «тонким голосом». Вместе с тем при сравнении их записей очевидны и общие черты в исполнительской манере: голосовая подвижность, умеренное вибрато, обилие мелкой мелизматики, смена-прикрытие финального гласного звука в конце строфы (открытый «а» заменяется на нейтральный «э» или еще более прикрытый «о»). Глинкина мастерски применяла приёмы варьирования, внося в каждую строфу новые краски, и расцвечивала своё пение мелизматикой, украшавшей мелодию «мельчайшими кружевными орнаментальными узорами, порой настолько тонкими и мелкими, что они почти не улавливались на слух» (Щуров. 2011. С. 172).

Искусство А. И. Глинкиной обрело известность в начале 1950-х гг., после её письма в редакцию Всесоюзного радио. В одном из вариантов автобиографии она рассказывала об этом так: «Слушала радио, работая сторожем, и решила послать 8 песен в главную редакцию. Мне прислали письмо» [Научный центр народной музыки (НЦМЦ) имени К. В. Квитки. РФ. Ед. хр. 0897. Л. 2]. Получив приглашение, певица в декабре 1951 г. приехала в Москву и была направлена в Кабинет народной музыки Московской консерватории. Знакомство с сотрудниками Кабинета К. В. Квиткой, Н. М. Бачинской, Л. А. Бачинским, А. В. Рудневой, К. Г. Свитовой, Г. Б. Павловой и другими положило начало двадцатилетнему периоду активной просветительской деятельности Глинкиной, щедро делившейся своим мастерством с именитыми учёными (этномузыковедами и фольклористами-филологами), педагогами и студентами, любителями традиционного пения.

Музыкальную одарённость А. И. Глинкиной дополнял яркий талант рассказчицы, сохранившей в своей речи некоторые смоленские диалектизмы и белорусские заимствования. Помимо выступлений в музыкально-этнографических концертах Союза советских композиторов РСФСР (1966, 1968), по радио и телевидению, Глинкина регулярно участвовала в сеансах записи и лекциях в Московской консерватории, Московском областном педагогическом институте имени Н. К. Крупской, Московском государственном университете, Всесоюзном Доме народного творчества.

Нотации 86 песен (календарных, свадебных, лирических, вечёрочных, плясовых и др.), выполненные сотрудниками Кабинета народной музыки, вошли в сборник Г. Б. Павловой «Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной» (1969). Отдельные образцы напевов, записанных от Глинкиной, включены в учебное пособие: Фраёнова Е. М. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия (Москва, 2005).

Аудиофиксация напевов в исполнении Глинкиной в Кабинете народной музыки (ныне НЦМЦ имени К. В. Квитки) Московской консерватории велась в 1951–1966 гг. От исполнительницы записано около 330 образцов, все записи хранятся в аудиофонде НЦНМ, 74 из них опубликованы.

Эпизод с участием певицы вошел в научно-популярный телефильм «Пока горит солнце» (1969, режиссёр Г. Д. Бичурин); в 1971 г. она участвовала в съёмках художественного кинофильма «Иванов катер» (1972, режиссёр М. Д. Осепьян).

Фактически не имея образования (по словам самой певицы, училась она «одну зиму», а далее вынуждена была помогать родителям), А. И. Глинкина проявила себя и на литературном поприще. Она написала развёрнутую автобиографию, рукопись которой передала в Кабинет народной музыки. В 2007 г. на её основе вышла в свет книга «Невольное детство» Глинкиной с комментариями В. М. Щурова. Незамысловатое повествование о крестьянской жизни начала 20 в. – о сельских буднях и праздниках, о совместных полевых и домашних работах, о традиционных обрядах и нарядах, о песнях и сказках, о взаимоотношениях молодых и стариков – воспроизводится в авторской редакции, без значительной литературной правки и обработки, с сохранением живых интонаций смоленского говора.

А. И. Глинкина была удостоена бронзовой медали ВДНХ и двух дипломов Всероссийского фестиваля фольклора 1969 г., а также персональной пенсии (1970–1971).

Мелодии из репертуара А. И. Глинкиной использованы в произведениях отечественных композиторов: Н. И. Пейко, Н. В. Кутузова, М. Г. Коллонтая.

Высочайшее исполнительское мастерство и уникальная музыкальная память А. И. Глинкиной, сохранившей и донёсшей свыше 300 аутентичных напевов родного края, позволяют отнести её к числу выдающихся народных певцов-солистов 20 в., среди которых она «выделялась какой-то завораживающей, почти гипнотической силой, заставляющей зал замирать и слушать её проникающий в душу голос, затаив дыхание» (Щуров. 2011. С. 173).

На сегодняшний день её наследие доступно профессиональной и любительской аудитории и составляет золотой фонд русской музыкальной культуры.