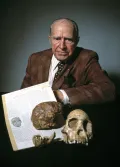

Неандертальцы

Неандерта́льцы, ископаемый таксон рода Homo, сестринская группа по отношению к анатомически современным людям и денисовцам, распространённая в эпоху среднего и позднего плейстоцена. Их происхождение, скорее всего, связано с повторным заселением Западной Евразии гоминидами африканского происхождения, принёсшими ашельскую каменную индустрию в Европу около 600 тыс. лет назад. Получил название по находке 1856 г. в долине Неандерталь. Непосредственный предок неандертальцев – гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis). Среди главных характерных черт неандертальцев: энцефализация до 1500 см3, длинный, узкий свод черепа, наличие затылочного шиньона, надбровных дуг, очень широкие лицо и нос, отсутствие подбородочного выступа; лицевой отдел резко выступал вперёд. Неандертальцев также отличали крайняя плотоядность, владение членораздельной речью, практика преднамеренных захоронений, использование пигментов для создания рисунков.