Знаточество

Знато́чество, направление и метод в искусствознании.

Знаточество как неотъемлемая составляющая коллекционирования произведений искусства существовало с эпохи Возрождения (М. Микьель, Дж. Вазари); широко распространилось в 17–18 вв., по мере развития частного собирательства и художественного рынка (например, Ф. Бальдинуччи в Италии, Р. де Пиль во Франции, Дж. Ричардсон в Англии). Индивидуальный вкус, страстная любовь к искусству и отказ от академической догматики в пользу непосредственного изучения произведений позволили знатокам, которые не были профессиональными историками искусства, существенно расширить границы этого предмета. С этих позиций барон К. Ф. Румор (Германия) изучал Высокое Возрождение в Италии, Э.-Ж.-Т. Торе (Франция) открыл Я. Вермеера, братья Гонкур обратили внимание на немодную тогда французскую школу 18 в. (А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар), Э. Фромантен изучал Рембрандта и голландскую живопись 17 в. В духе знаточества исследовали итальянскую живопись Дж. Кроу (Англия) и Дж. Б. Кавальказелле (Италия), а также А. Вентури и Л. Вентури.

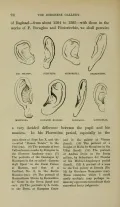

Как научное направление знаточество сложилось во 2-й половине 19 – начале 20 вв., в период формирования национальных музеев во Франции, Германии, Великобритании и других европейских странах, бурного развития художественного рынка. На данном этапе наиболее остро стояла проблема атрибуции произведений искусства: определения их авторства, времени и места создания, отделения работ конкретного мастера от стилистически близких работ его предшественников, современников и последователей.  Метод атрибуции Джованни Морелли, основанный на анализе мочки уха.

Иллюстрация из книги: Morelli G. Italian painters. Critical studies of their works. London, 1892.Один из первых профессиональных знатоков, итальянский живописец Дж. Морелли (публиковавшийся под псевдонимом Иван Лермольефф), медик по образованию, разрабатывал метод атрибуций, основанный на анализе незначительных деталей (форма ногтя, мочка уха и т. д.), в которых, по его мнению, инстинктивно обнаруживает себя индивидуальность художника. Знатоки следующего поколения в большинстве своём критически относились к методу Морелли, считая его слишком упрощённым и механистическим. По словам М. Фридлендера, от того, «чем автор выдаёт себя», знатоки обратились к тому, «в чём он себя проявляет», т. е. от разбора отдельных деталей они перешли к анализу целостного впечатления от картины. Не пренебрегая документальными свидетельствами и возможностями технической экспертизы, знатоки всегда отдавали предпочтение «суждению глаза» – субъективной визуальной оценке, полагая, что человеческий глаз остаётся наиболее совершенным инструментом для изучения искусства. Знаточество – единственное направление, которое рассматривало вопрос о художественном качестве как научную проблему, подчёркивая роль интуитивного и бессознательного в восприятии искусства. Крупнейшие знатоки были либо директорами музеев, активно формировавшими коллекции (в Берлине – В. Боде и М. Фридлендер, в Лондоне – Дж. Поуп-Хеннесси), либо частными собирателями и экспертами художественного рынка (Б. Беренсон в США и Италии, Р. Лонги в Италии); Ж. Вильденштейн (США) был потомственным торговцем картинами. Усилиями знатоков был определён корпус работ многих уже известных художников, открыты новые имена. Знаточество заложило основы музейной деятельности, систематического изучения памятников искусства, ввело в научный оборот целые пласты художественного наследия, неизвестные ранее, тем самым создав фундамент для дальнейшего изучения искусства представителями других школ и направлений. В отечественном искусствознании элементы знаточества присутствовали в деятельности В. Н. Лазарева, В. Ф. Левинсона-Лессинга и некоторых других учёных.

Метод атрибуции Джованни Морелли, основанный на анализе мочки уха.

Иллюстрация из книги: Morelli G. Italian painters. Critical studies of their works. London, 1892.Один из первых профессиональных знатоков, итальянский живописец Дж. Морелли (публиковавшийся под псевдонимом Иван Лермольефф), медик по образованию, разрабатывал метод атрибуций, основанный на анализе незначительных деталей (форма ногтя, мочка уха и т. д.), в которых, по его мнению, инстинктивно обнаруживает себя индивидуальность художника. Знатоки следующего поколения в большинстве своём критически относились к методу Морелли, считая его слишком упрощённым и механистическим. По словам М. Фридлендера, от того, «чем автор выдаёт себя», знатоки обратились к тому, «в чём он себя проявляет», т. е. от разбора отдельных деталей они перешли к анализу целостного впечатления от картины. Не пренебрегая документальными свидетельствами и возможностями технической экспертизы, знатоки всегда отдавали предпочтение «суждению глаза» – субъективной визуальной оценке, полагая, что человеческий глаз остаётся наиболее совершенным инструментом для изучения искусства. Знаточество – единственное направление, которое рассматривало вопрос о художественном качестве как научную проблему, подчёркивая роль интуитивного и бессознательного в восприятии искусства. Крупнейшие знатоки были либо директорами музеев, активно формировавшими коллекции (в Берлине – В. Боде и М. Фридлендер, в Лондоне – Дж. Поуп-Хеннесси), либо частными собирателями и экспертами художественного рынка (Б. Беренсон в США и Италии, Р. Лонги в Италии); Ж. Вильденштейн (США) был потомственным торговцем картинами. Усилиями знатоков был определён корпус работ многих уже известных художников, открыты новые имена. Знаточество заложило основы музейной деятельности, систематического изучения памятников искусства, ввело в научный оборот целые пласты художественного наследия, неизвестные ранее, тем самым создав фундамент для дальнейшего изучения искусства представителями других школ и направлений. В отечественном искусствознании элементы знаточества присутствовали в деятельности В. Н. Лазарева, В. Ф. Левинсона-Лессинга и некоторых других учёных.