Советское законодательство о религии

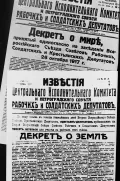

Сове́тское законода́тельство о рели́гии, нормативно-правовые акты, регулировавшие деятельность религиозных организаций и государственно-конфессиональные отношения в СССР в целом и в входивших в его состав союзных республиках. Первый нормативно-правовой акт – декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», принят 20 января 1918 г., опубликован 23 января 1918 г.; последние – закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», принят 1 октября 1990 г. и закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», принят 25 октября 1990 г.

Декретом СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» была национализирована вся церковная собственность, в том числе «здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей», которые по этому закону передавались уполномоченными органами государственной власти в бесплатное пользование «соответствующих» религиозных обществ (нецентрализованных религиозных организаций). Религиозные организации были лишены прав юридического лица и владения собственностью.

Основной задачей декрета был демонтаж прежней системы государственно-церковных отношений, существовавшей в России, разрушение Русской православной церкви и её епархий как централизованных религиозных организаций. 19 июня 1923 г. народный комиссариат юстиции и внутренних дел издал постановление, в соответствии с которым центральным церковным учреждениям запрещалось любое административное вмешательство в дела приходов, если они этого не хотели. Обосновывалось это тем, что молитвенное здание местными советскими властными структурами передаётся не централизованной религиозной организации, а непосредственно гражданам – учредителям местного религиозного объединения. Помимо того, что религиозные общества и группы верующих не имели прав юридического лица, одно религиозное объединение могло пользоваться только одним культовым помещением.

8 апреля 1929 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О религиозных объединениях». Данное постановление ещё жёстче ограничило возможности деятельности религиозных организаций. В частности, постановление 1929 г. не давало права священнослужителям, как лицам, лишённым избирательных прав, выступать в качестве учредителей религиозных объединений. С принятием Конституции СССР 1936 г., которая предоставила всем советским гражданам равные права, постановление вступило с ней в противоречие, но отменено не было.

Хотя в Советском Союзе и провозглашалось равенство мужчин и женщин, гендерный аспект реализации законодательства о религии был достаточно выражен. Запрет 1929 г. для религиозных объединений «организовывать как специально детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания» вызывал недоумение. Как отмечал в 1972 г. в своём докладе И. Р. Шафаревич, «выделение женщин особенно удивляет в наш "век равноправия"».

Государственно-церковные отношения реализовывались в разные годы посредством функционирования 8 (5) отдела НКЮ, Постоянной центральной комиссии по вопросам культов при Президиуме ВЦИК, Постоянной комиссии вопросам культов при Президиуме ЦИК СССР; Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР, Совета по делам религиозных культов при СНК СССР (в 1946 оба органа были переименованы в Советы при Совете министров СССР, а с 1965 объединены в Совет при делам религий при СМ СССР). Государственные органы в конфессиональной сфере имели ограниченные полномочия, их деятельность была полностью подчинена партийно-государственной линии.

В середине 1937 г. в среде партийного и государственного руководства стало широко распространяться убеждение, что необходимо вообще ликвидировать законодательство, которое регулировало религиозную деятельность, в том числе и постановление 1929 г. По мнению некоторых руководителей государства, оно давало возможность организационного оформления и структурирования наиболее активных верующих в сетевую враждебную советской власти легальную организацию, в связи с этим выдвигалось и требование упразднения органов церковного управления.

Однако в годы Второй мировой войны 1939–1945 гг. государственная религиозная политика коренным образом изменилась до такой степени, что некоторые даже называют данные изменения «религиозным возрождением». Возросшая во время Второй мировой войны религиозность населения, в первую очередь женского, необходимость использования религиозного вопроса в международной политике заставили руководство Советского государства пойти на ряд уступок. Начали открываться храмы, духовные учебные заведения, смягчились репрессии по отношению к духовенству и верующим, на условиях жёсткой цензуры Русской Православной Церкви была разрешена издательская деятельность в ограниченных размерах.

В 1943 г. был создан Совет по делам Русской православной церкви, который в самом начале своей работы столкнулся с несоответствием имеющейся законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующих религиозную деятельность, новым реалиям. В 1943–1944 гг. советским правительством были изданы свыше десяти постановлений, определявших новый порядок осуществления религиозными объединениями их деятельности, предоставления льгот священнослужителям, очерчивали права и обязанности государственных структур, занимавшихся религиозной политикой. Было ясно, что декрет 1918 г. и постановление 1929 г. не отвечают новой исторически сложившейся обстановке. Об этом Совет по делам РПЦ информировал правительство в декабре 1943 г. Кроме того, ставился вопрос о необходимости нового, теперь уже союзного законодательства. Его проект был подготовлен, принят за основу на заседании Совета по делам РПЦ 7 января 1944 г. и представлен в правительство, однако не был рассмотрен. В то же время закрытыми постановлениями Совнарком неоднократно вносил изменения в статьи постановления 1929 г., необходимые для приведения его в большее соответствие с новыми историческими реалиями.

Отказ официально признать централизованные религиозные организации приводил к серьезным правовым коллизиям – государство имело отношения только с местными религиозными организациями (приходами), и при этом в 1943–1965 гг. существовал правительственный орган, в самом названии которого содержалось название централизованной религиозной организации (Совет по делам Русской православной церкви); Минюст зарегистрировал «Положение об управлении Русской Православной Церкви», принятое в 1945 г. и восстановившее иерархический принцип внутрицерковного управления, вернувшее священнослужителям их роль в управлении приходами. Союзный государственный орган при правительстве, имевший своих региональных уполномоченных, должен был осуществлять связь между правительством и патриархией, которая по букве постановления 1929 г. теоретически не признавалась правомочным органом, однако начиная с 1943 г. начала широко задействоваться в международной политике.

16 марта 1961 г. Советом Министров СССР было принято постановление «Об усилении контроля за исполнением законодательства о культах». Им отменялись все законодательные и нормативно-правовые акты, принятые после 1943 г. Давление на Русскую Православную Церковь этого периода показательно своей внешней «демократической» оформленностью. В этой связи характерно, что постановление Совет Министров СССР от 16 марта 1961 г. было подтверждено решением сначала Священного Синода, затем Архиерейского Собора, а потом и приходских собраний. Сначала Священный Синод, а затем Архиерейский Собор в 1961 г. приняли решение о запрете священнослужителям участвовать в хозяйственной деятельности приходов, а соответственно и быть в числе их учредителей. Это решение действовало вплоть до Поместного Собора 1988 г.

В начале февраля 1988 г. Политбюро ЦК КПСС официально поручило Совету по делам религий совместно с другими союзными министерствами и ведомствами разработать проект союзного закона о свободе совести. В конце апреля совет внес как в ЦК КПСС, так и в Совет Министров СССР законопроект «О свободе совести и религиозных организациях», вобравший в себя наработки предшествующих лет. Однако потребовалось более двух лет, чтобы этот законопроект был внесён на рассмотрение Верховного Совета СССР.

Коммунистическим деятелям удавалось постоянно блокировать разработку проекта закона и внесение в него статей, расширяющих свободу религиозных организаций. Спустя три недели после опубликования закона СССР (1 октября 1990), РСФСР представила свой Закон о свободе вероисповеданий (25 октября 1990). Религиозные организации получили статус юридического лица. Родители получили право на религиозное воспитание детей. Были разрешены миссионерская и публицистическая деятельность Церкви. Смогла свободно развиваться приходская жизнь.

Союзный закон преодолел идеологизированность советского законодательства, предусмотрев в качестве объекта религиозные организации, то есть конкретные исторически сложившиеся учреждения, являющиеся носителями религиозных отношений. Эти религиозные отношения, в свою очередь, являются предметом государственного регулирования. Для российского закона носителем религиозных отношений является гражданин или группа граждан (религиозное объединение), поэтому основной смысл данного закона – права человека и гражданина. Само слово «организация» не встречается в тексте российского закона.

После принятия Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 г. в стране сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, тысячи культовых зданий передавались религиозным общинам, открывались десятки монастырей, духовных учебных заведений, религиозных центров, братств и миссий. Практически все обоснованные заявления верующих о регистрации обществ разрешались положительно. С другой – вскоре проявились и не прогнозируемые в ходе выработки закона последствия. Начался бурный рост числа конфессиональных новообразований, не имеющих аналогов в прошлом России, бесконтрольный въезд на территорию государства тысяч миссионеров и проповедников самой различной конфессиональной принадлежности. Быстро увеличивалось количество духовных миссий, действовавших во всех субъектах Российской Федерации. Для ряда «новых» религиозных организаций и миссионерских структур было характерно «применение особой психотехники, оказывающей разрушающее воздействие на личность», распространение «ненависти и вражды к тем, кто не разделяет их воззрений», что в конечном итоге усиливало нестабильность, вело к конфронтации на «религиозной почве» как в ряде отдельных субъектов, так и в России в целом (Михайлов. 1994. С. 10–17). Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 г. пробыл в действии немногим более 6 лет, после чего был снят до принятия в 1997 г. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Характерной чертой советского законодательства, регулировавшего религиозную сферу, была его недостаточная оформленность, дававшая богатую почву для возникновения правовых коллизий и решения вопросов правоприменения на местах. В частности, при наличии с 1943 г. союзного органа, регулировавшего вопросы государственно-конфессиональных отношений, единое союзное законодательство отсутствовало до 1990 г. и появилось только накануне распада СССР. Другая особенность советского религиозного законодательства – отказ официально признавать централизованные религиозные организации, что создавало много правовых коллизий во всё время существования СССР и вплоть до принятия Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г. Можно отметить и то, что до Второй мировой войны советское законодательство о религии де-факто рассматривалось как «ликвидационное» – призванное обеспечить правовую основу уничтожения религиозных организаций и в целом религии в СССР. Такая же роль отводилась ему в годы инициированных Н. С. Хрущевым антицерковных репрессий в 1958–1964 гг. В период же 1943–1990 гг. (за исключением 1958–1964 гг.) советское законодательство о религии должно было де-факто обеспечивать правовую основу функционирования религиозных организаций в СССР. Такие разные задачи выполнялись в условиях, когда основных законом о религии при отсутствии союзного законодательства считалось одно и то же постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» 1929 г.