Апанаж

Апана́ж (франц. apanage, от позднелат. appano – кормить, от panem porrigere, буквально – кормить хлебом; старофранц. apaner), часть наследственных земельных владений (королевского домена) или иного содержания, предоставляемые некоронованным членам царствующей фамилии (младшим сыновьям, братьям) пожизненно или с условием возврата по пресечении мужской линии наследования.

Роберт II Благочестивый. Миниатюра из Больших французских хроник. 1403–1404. Библиотека Мазарини, Париж. Ms 2028. Fol. 178v. До середины 16 в. эта практика теоретически распространялась и на женщин. В апанаж могли передаваться не только земли, но и ренты, права, прерогативы (суд, финансы, чеканка монеты и др.). Институт апанажа восходит к древнегерманскому обычаю раздела наследства между сыновьями умершего правителя. Имел целью обеспечить отпрыскам королевской семьи достойные их ранга условия жизни и компенсировать отказ от притязаний на трон при утверждении принципа майората в наследовании короны. Апанаж впервые появился при первых Капетингах как следствие правила неделимости домена: в 1032 г. Роберт II Благочестивый передал Бургундию в управление младшему сыну; затем Людовик VI передал в апанаж графство Дрё сыну Роберту.

Роберт II Благочестивый. Миниатюра из Больших французских хроник. 1403–1404. Библиотека Мазарини, Париж. Ms 2028. Fol. 178v. До середины 16 в. эта практика теоретически распространялась и на женщин. В апанаж могли передаваться не только земли, но и ренты, права, прерогативы (суд, финансы, чеканка монеты и др.). Институт апанажа восходит к древнегерманскому обычаю раздела наследства между сыновьями умершего правителя. Имел целью обеспечить отпрыскам королевской семьи достойные их ранга условия жизни и компенсировать отказ от притязаний на трон при утверждении принципа майората в наследовании короны. Апанаж впервые появился при первых Капетингах как следствие правила неделимости домена: в 1032 г. Роберт II Благочестивый передал Бургундию в управление младшему сыну; затем Людовик VI передал в апанаж графство Дрё сыну Роберту.  Завещание Людовика VIII. Июнь 1225. Национальный архив Франции. AE/II/223. Практика передачи земель в апанаж получила развитие после расширения королевского домена в 13 в. Людовик VIII отдал части своих владений младшим сыновьям Роберту (Артуа), Альфонсу (Пуату и Овернь), Карлу (Анжу, Мэн и Турень, изначально завещанные Жану, умершему в 1227), закрепив в завещании (1225), что домен короны наследуется старшим из сыновей. При Людовике IX Святом были созданы для младших сыновей апанажи Валуа (для Жана Тристана), Алансон и Перш (для Пьера), Клермон (для Роберта). В 1314 г. было установлено правило возврата апанажа в королевский домен при отсутствии мужских наследников по прямой линии. Его законодательно закрепил в середине 14 в. принцип неотчуждаемости королевского домена. При восшествии на престол Франции в 1328 г. династии Валуа все апанажи вернулись в состав королевского домена. В сложных обстоятельствах Столетней войны, желая поддержать верность короне и обеспечить защиту территории королевства, короли Филипп VI Валуа и особенно Иоанн II Добрый возобновили раздачу апанажей.

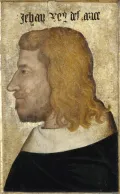

Завещание Людовика VIII. Июнь 1225. Национальный архив Франции. AE/II/223. Практика передачи земель в апанаж получила развитие после расширения королевского домена в 13 в. Людовик VIII отдал части своих владений младшим сыновьям Роберту (Артуа), Альфонсу (Пуату и Овернь), Карлу (Анжу, Мэн и Турень, изначально завещанные Жану, умершему в 1227), закрепив в завещании (1225), что домен короны наследуется старшим из сыновей. При Людовике IX Святом были созданы для младших сыновей апанажи Валуа (для Жана Тристана), Алансон и Перш (для Пьера), Клермон (для Роберта). В 1314 г. было установлено правило возврата апанажа в королевский домен при отсутствии мужских наследников по прямой линии. Его законодательно закрепил в середине 14 в. принцип неотчуждаемости королевского домена. При восшествии на престол Франции в 1328 г. династии Валуа все апанажи вернулись в состав королевского домена. В сложных обстоятельствах Столетней войны, желая поддержать верность короне и обеспечить защиту территории королевства, короли Филипп VI Валуа и особенно Иоанн II Добрый возобновили раздачу апанажей.  Портрет Иоанна II Доброго. 3-я четверть 14 в. Лувр, Париж. Так появляются для младших отпрысков царствующего дома апанажи Орлеан (1344), Анжу и Мэн (1356), Овернь и Берри (1360), Бургундия (1363); затем Пуату, Марш и Берри (для братьев Карла V Мудрого), Орлеан, Турень, Валуа и Бомон (для брата короля Карла VI); Берри, Нормандия и Гиень (для брата Людовика XI). Эту практику продолжали последние Валуа и Бурбоны. Суверенитет короля над землями апанажа сохранялся (в сфере суда и налогообложения, в охране церквей, в раздаче ряда бенефициев); они передавались во владение на условиях принесения вассальной клятвы верности. Система апанажа способствовала улучшению управления королевством и созданию на местах структур власти, аналогичных центральным органам в столице, но угрожала единству страны. Политический кризис во французском королевстве на последнем этапе Столетней войны усилил тенденции к сепаратизму и угрозу распада страны, особенно во владениях герцогов Бургундского и Бурбонского. Потребовались длительные военные и дипломатические усилия для возвращения этих земель в королевский домен.

Портрет Иоанна II Доброго. 3-я четверть 14 в. Лувр, Париж. Так появляются для младших отпрысков царствующего дома апанажи Орлеан (1344), Анжу и Мэн (1356), Овернь и Берри (1360), Бургундия (1363); затем Пуату, Марш и Берри (для братьев Карла V Мудрого), Орлеан, Турень, Валуа и Бомон (для брата короля Карла VI); Берри, Нормандия и Гиень (для брата Людовика XI). Эту практику продолжали последние Валуа и Бурбоны. Суверенитет короля над землями апанажа сохранялся (в сфере суда и налогообложения, в охране церквей, в раздаче ряда бенефициев); они передавались во владение на условиях принесения вассальной клятвы верности. Система апанажа способствовала улучшению управления королевством и созданию на местах структур власти, аналогичных центральным органам в столице, но угрожала единству страны. Политический кризис во французском королевстве на последнем этапе Столетней войны усилил тенденции к сепаратизму и угрозу распада страны, особенно во владениях герцогов Бургундского и Бурбонского. Потребовались длительные военные и дипломатические усилия для возвращения этих земель в королевский домен.  Никола Жак. Портрет Луи Филиппа, герцога Орлеанского, в мундире гусарского полковника. Лувр, Париж. С 1440 г. раздача апанажей на время прекратилась. Угроза превращения владельца апанажа в независимого правителя оставалась, поэтому в 17–19 вв. принцам крови передавались не компактные территории, как в 13–15 вв., а рассеянные сеньории или земли, находившиеся во внутренних частях королевства. Иногда младшие сыновья монархов получали только титул и апанажные ренты. Институт апанажа был отменён Конвентом (1792). Наполеон I восстановил его в 1810 г. В эпоху Реставрации герцогу Орлеанскому вернули апанаж его дома. Окончательно апанажи упразднены Луи Наполеоном в 1851 г.

Никола Жак. Портрет Луи Филиппа, герцога Орлеанского, в мундире гусарского полковника. Лувр, Париж. С 1440 г. раздача апанажей на время прекратилась. Угроза превращения владельца апанажа в независимого правителя оставалась, поэтому в 17–19 вв. принцам крови передавались не компактные территории, как в 13–15 вв., а рассеянные сеньории или земли, находившиеся во внутренних частях королевства. Иногда младшие сыновья монархов получали только титул и апанажные ренты. Институт апанажа был отменён Конвентом (1792). Наполеон I восстановил его в 1810 г. В эпоху Реставрации герцогу Орлеанскому вернули апанаж его дома. Окончательно апанажи упразднены Луи Наполеоном в 1851 г.