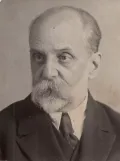

Пуанкаре Анри

Пуанкаре́ Анри́ (1854 – 1912), французский математик, член Парижской АН (1887), президент (1906), иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1895). Двоюродный брат Р. Пуанкаре. Учился в Политехнической (1873–1875) и Горной (1875–1878) школах в Париже. Преподавал в Канском (1879–1881) и Парижском (с 1881) университетах (профессор с 1886). Труды Пуанкаре, с одной стороны, завершают классические направления в математике, с другой – открывают пути к развитию новых разделов.