Солнечные пятна

Со́лнечные пя́тна, тёмные образования овальной формы, появляющиеся на поверхности Солнца. Размеры солнечных пятен варьируют от тысячи до нескольких десятков тысяч километров. Большие солнечные пятна можно видеть невооружённым глазом на заходе Солнца или днём при сильной дымке. Первые упоминания о наблюдениях солнечных пятен встречаются в древнекитайской и древнегреческой литературе 4 в. до н. э. В начале 17 в. Г. Галилей с помощью телескопа доказал, что солнечные пятна являются солнечными образованиями, а не прохождением внутренних планет по диску Солнца.

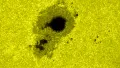

Солнечные пятна кажутся тёмными по контрасту с более яркой фотосферой Солнца, т. к. температура солнечных пятен в среднем 4300 К, а температура окружающей фотосферы – около 5800 К. Возникновению солнечных пятен на фотосфере предшествует появление факельной площадки, где появляется т. н. пóра (пятно размером около 1000 км), которая в течение суток увеличивается в несколько раз и затем, как правило, исчезает. Изредка мелкие пятна сливаются, образуя круглое тёмное увеличивающееся пятно с резкой границей. Через 3–4 суток вокруг него возникает менее тёмная область (полутень), окружающая центральную часть пятна (тень).

Солнечные пятна обычно возникают па́рами недалеко друг от друга примерно на одной гелиографической широте, причём кроме двух крупных пятен – ведущего (западного) и ведомого (восточного) – наблюдается группа мелких пятен. С течением времени площадь, занимаемая группой пятен, увеличивается, достигая наибольшего значения примерно на десятый день. Затем на протяжении около 2 месяцев пятна уменьшаются и исчезают (начиная с самого мелкого и заканчивая ведущим). Рекордсменом по длительности существования (1,5 года) была группа пятен 1840–1841 гг.

Солнечные пятна нового солнечного цикла появляются обычно на широтах 30° северного и южного полушарий Солнца, но с развитием цикла широта зарождения пятен уменьшается и в максимуме цикла (примерно через 4 года после начала) достигает значения 15°. Последние пятна цикла возникают вблизи экватора Солнца на широтах около 5°.

Физические исследования солнечных пятен начались в 1908 г., когда Дж. Хейл по измерению магнитного расщепления в спектральных линиях солнечных пятен установил, что в пятнах присутствует сильное магнитное поле. Оказалось, что полярности полей ведущего и ведомого пятен всегда противоположны, причём полярности ведущих пятен одинаковы для подавляющего большинства групп пятен в данном полушарии. Относительно экватора Солнца полярности групп пятен обнаруживают зеркальную симметрию. Хейл экспериментально установил, что с наступлением нового 11-летнего солнечного цикла магнитная полярность солнечных пятен в каждом полушарии меняется на обратную (правило полярности Хейла). Магнитная природа пятен инициировала работы по теории механизма солнечного динамо на основе уравнений магнитной гидродинамики. Тороидальное магнитное поле всплывает к поверхности Солнца в виде отдельных жгутов, которые проникают сквозь фотосферу и образуют арки с вершинами в хромосфере и короне Солнца и двумя основаниями на фотосфере. Сильные магнитные поля в основаниях арок подавляют конвекцию в нижележащих слоях Солнца, что приводит к локальному охлаждению фотосферы и появлению области тени солнечного пятна. Задержанный поток тепловой энергии огибает тени солнечных пятен и создаёт дополнительный нагрев вокруг них на фотосфере, что наблюдается как серая полутень и яркое факельное поле вокруг пятна.